「生成AIを業務に活かしたいが、何から学習すればよいかわからない」

「学習方法が多すぎて、どれが自社に最適か判断できない」

といった悩みを抱えていませんか。

生成AIの学習は、個人のスキルアップだけでなく、企業全体の生産性を飛躍させる鍵となります。この記事では、生成AIの基礎知識から、初心者でも実践可能な3ステップの学習ロードマップ、さらには企業導入を成功させるポイントまでを網羅的に解説します。読み終える頃には、あなたやあなたの組織に最適な学習方法が明確になり、具体的な第一歩を踏み出せるようになっているでしょう。AIの体系的な学習や自社への導入を本格的に検討している方には、AX CAMPのサービス資料も課題解決のヒントになるはずです。

記事:【AI導入しないことが経営リスクになる時代】先行企業が手にした圧倒的な競争優位とは?

生成AIとは?学習前に知るべき基礎知識

結論:生成AI(Generative AI)とは、大量のデータからパターンを学習し、文章、画像、音声、プログラムコードといった新しいコンテンツを自動で創造する技術です。従来のAIが、与えられたデータから特定のパターンを見つけ出して分類や予測を行う「識別・予測」を得意としていたのに対し、生成AIは学習データをもとにゼロから何かを生み出す「創造」の能力を持つ点が大きな違いです。この能力により、これまで人間にしかできなかったクリエイティブな作業や、複雑な知的業務のサポートが可能になりました。

基本的な仕組みと動作原理

生成AIの多くは、「ディープラーニング(深層学習)」と呼ばれる人間の脳の神経回路を模した仕組みを利用しています。特に、近年の生成AIの進化を支えているのが「大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)」です。LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、単語の意味や文法、文脈のつながり、さらには専門的な知識までを内部に保持しています。ユーザーからの指示(プロンプト)があると、LLMはその意図を汲み取り、学習した知識から次に来る単語や文章の断片(トークン)の確率分布を予測します。そして、文脈に最も合ったトークンを連結していくことで、自然で一貫性のある文章を生成するのです。

従来のAIや機械学習との違い

従来のAIや機械学習と生成AIの最も大きな違いは、その目的にあります。

従来のAIの主な目的は「識別」や「予測」です。例えば、画像認識AIは入力画像から「犬か猫か」といったカテゴリを判別し、需要予測AIは過去の販売データをもとに将来の売上を予測します。これらは、データに含まれるパターンを学習して、新しい入力に対する正解ラベルや数値を推定するタスクです。

一方、生成AIの目的は「新しいデータを生成する」ことにあります。学習したデータ分布をもとに、ゼロからテキストや画像などのサンプルを作り出したり、既存の情報を組み合わせて独自のコンテンツを創造したりします。そのため、より柔軟で人間に近いアウトプットが可能です。

| 生成AI | 従来のAI(識別・予測AI) | |

|---|---|---|

| 主な目的 | 新しいデータやコンテンツの生成 | 入力データの分類・予測 |

| アウトプット | 文章、画像、音声、コードなど | 数値、カテゴリラベル、確率など |

| 得意なタスク | 自然言語生成、要約、翻訳、画像生成、デザイン作成 | 需要予測、画像認識、異常検知 |

| 代表例 | ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney | 株価予測システム, 顔認証システム |

主な種類(テキスト、画像、音声など)

生成AIは、生成するコンテンツの種類によっていくつかのカテゴリに分類されます。それぞれの分野で技術は急速に進化しており、ビジネス活用の幅を広げています。

- テキスト生成AI:ユーザーの指示に基づき、ブログ記事、メール、広告コピー、プログラムコードなど、様々な文章を生成します。代表的なものにOpenAI社のGPTシリーズやAnthropic社のClaudeシリーズがあります。

- 画像生成AI:テキストでイメージを伝える(例:「青いリンゴを持つ宇宙飛行士」)だけで、高品質な画像を生成します。Stable DiffusionやMidjourney、Adobe Fireflyなどが有名です。(出典:Stable Diffusion 3 Medium, Adobe Firefly に関するよくある質問)

- 音声生成AI:テキストを読み上げるだけでなく、特定の人物の声色や感情を再現して音声を生成できます。ナレーション作成やバーチャルアシスタントに活用されています。

- 動画生成AI:テキストや画像から短い動画を生成する技術も登場しており、マーケティングやコンテンツ制作の効率化が期待されています。

学習の基盤となる大規模言語モデル(LLM)とは

大規模言語モデル(LLM)は、生成AI、特にテキスト生成AIの中核をなすエンジンです。LLMは、数十億から数兆ものトークンで構成される巨大なデータセットを使ってトレーニングされます。この過程で、モデルは単語(より正確には“トークン”)間の関連性や文法構造、さらには世界に関する膨大な事実や知識を学習します。

こうして得られた学習済みモデルは「基盤モデル(Foundation Model)」と呼ばれ、さまざまなタスクに応用可能です。LLMの性能は、学習データの量と質、そしてモデルのパラメータ数(規模)に大きく依存し、より大規模なモデルほど高度で複雑な指示に対応できる傾向にあります。

生成AIの学習でできること・活用シーン

生成AIを学習し活用することで、コンテンツ制作の自動化から専門的なデータ分析の補助、さらには顧客対応の効率化まで、幅広い業務を変革できます。 これまで多くの時間と人手を要していた作業をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。企業の生産性向上や競争力強化に直結する、具体的な活用シーンを見ていきましょう。

コンテンツ(文章・画像)の自動生成

マーケティングや広報活動において、コンテンツ制作は不可欠ですが、時間のかかる作業でもあります。生成AIは、このプロセスを劇的に効率化します。例えば、ブログ記事の構成案や下書き、SNS投稿のキャッチコピー、広告バナーのデザイン案などを瞬時に生成できます。適切な運用を行えば、コンテンツ制作のリードタイムを短縮し、より多くの施策を迅速に展開することも可能です。

データ分析とインサイト抽出

膨大なデータの中からビジネスに有益な知見(インサイト)を見つけ出す作業は、専門的なスキルを要します。生成AIは、データ分析のためのクエリ生成や結果の解釈、レポート作成といった作業を補助します。例えば、顧客アンケートの自由回答欄を分析して主要な意見を要約したり、売上データからトレンドを読み取ってレポートを作成したりすることが可能です。ただし、正確な数値処理や可視化には、外部のデータベースや分析エンジンと連携し、人間による検証ループを設けることが不可欠です。

業務プロセスの自動化・効率化

日々の定型業務は、従業員の時間を奪う大きな要因です。生成AIは、こうした業務プロセスの自動化に大きく貢献します。具体的には、会議の音声データを文字起こしして議事録を自動作成したり、受信したメールの内容を解析して要約や返信案を作成したりといった活用が可能です。社内規定やマニュアルを学習させたAIチャットボットを導入すれば、従業員からの問い合わせ対応を24時間自動化し、管理部門の負担を大幅に軽減できます。

対話型AIによる顧客対応・社内サポート

Webサイトのチャットボットやコールセンターなど、顧客対応の現場でも生成AIの活用が進んでいます。従来のシナリオベースのチャットボットとは異なり、生成AIはより自然で人間らしい対話が可能です。顧客からの複雑な質問にも柔軟に回答し、文脈を理解した上で適切な情報を提供できます。これにより、顧客満足度の向上とオペレーターの負担軽減を両立させることが可能です。同様の仕組みは、社内のヘルプデスクや情報システム部門のサポート業務にも応用できます。

【3ステップ】生成AIの基本的な学習方法

生成AIの能力を最大限に引き出すための学習は、「プロンプトエンジニアリング」「モデルの理解」という2つの軸で段階的に進めるのが最も効率的です。 AIへの指示方法をマスターしつつ、モデルの特性を理解した上で実務スキルを高めていくという流れになります。このロードマップに沿って学習することで、初心者からでも着実に実践的なスキルを習得できます。

ステップ1:プロンプトエンジニアリングの習得

最初のステップは、プロンプトエンジニアリングです。これは、AIから望む回答を引き出すための「指示(プロンプト)を工夫する技術」です。AIは非常に高性能ですが、指示が曖昧では期待通りの成果物は得られません。具体的で、文脈や条件を明確に指定したプロンプトを作成することが重要です。例えば、「ブログ記事を書いて」と指示するのではなく、「小学生にもわかるように、生成AIの仕組みについて800字で解説するブログ記事を書いてください。見出しは3つに分けてください」のように、役割、目的、背景、制約、出力形式などを具体的に与えることで、出力の精度は格段に向上します。この技術は、最も手軽に始められ、かつ全ての生成AI活用の基礎となるため、最初に習得すべきスキルです。

ステップ2:モデルの理解

プロンプトエンジニアリングと同様に重要な要素となりうるのが「モデルの理解」です。どれだけプロンプトエンジニアリングを学んでも、適切なモデルを選べていないと、なかなかよい出力にはなりません。戦略設計など上位レイヤーの業務については、推論能力が高いGPT-5 Thinkingに任せ、人間味の溢れる文章を作る際はGemini 2.5 Proを活用するなど、それぞれの得意分野に仕事を任せるのが大切です。

AX CAMPでは「プロンプトエンジニアリング」×「最適なモデル選定」の2軸の重要性を常にお伝えしていますし、この2つを押さえることで出力の質が大幅に上がったという声も多くいただいております。

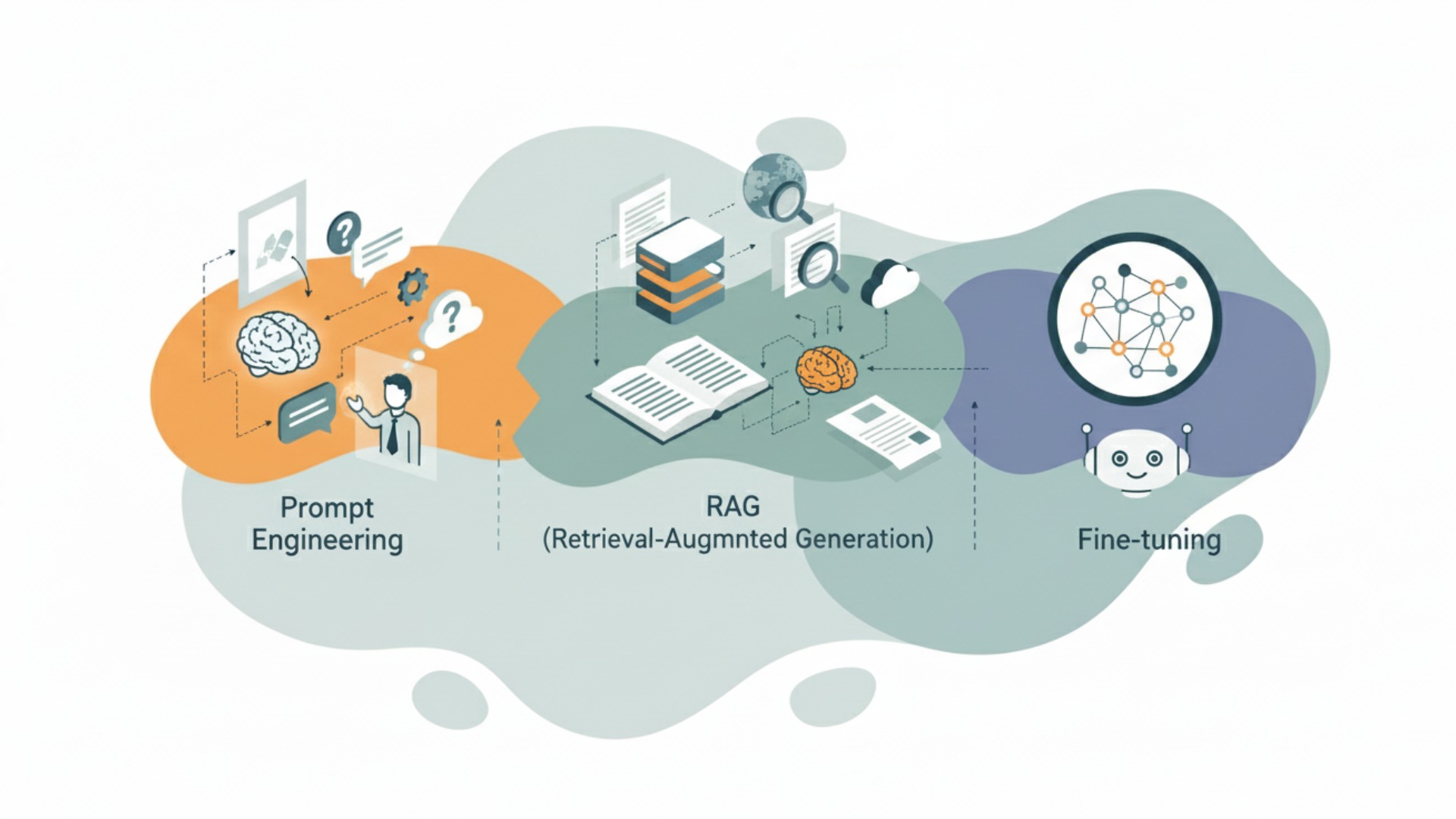

ステップ3:RAG(検索拡張生成)などの+αの知見を学ぶ

発展として、RAG(Retrieval-Augmented Generation)です。これは、AIが回答を生成する際に、社内文書や最新のWeb情報といった外部の知識データベースを参照させる技術です。 生成AIの知識は学習した時点の情報で止まっており、社内の機密情報や最新の業界動向などは知りません。RAGを活用することで、こうしたAIが知らない情報をリアルタイムに与え、それに基づいて回答を生成させることができます。例えば、社内規定のデータベースと連携させたAIチャットボットを構築すれば、従業員は最新のルールに関する質問を正確に得られます。RAGは、AIの「ハルシネーション(誤情報の生成)」を抑制し、回答の信頼性を高める上で非常に有効な手法です。

初心者におすすめの生成AI学習サイト・サービス5選

生成AIの学習を始めるにあたり、現在では初心者でも体系的に学べる質の高いオンラインプラットフォームが豊富に存在します。大学が提供する本格的な講座から、実践的なスキルを動画で学べるサービス、GoogleやNVIDIAといった技術を牽引する企業が提供する無料コンテンツまで、目的や予算に応じて最適な学習方法を選択することが可能です。ここでは、特におすすめの5つのサイト・サービスを紹介します。

1. Coursera / edX

CourseraやedXは、スタンフォード大学やハーバード大学など、世界トップクラスの大学や企業が提供するオンライン講座(MOOCs)を受講できるプラットフォームです。AIや機械学習に関する基礎理論から応用まで、非常に質の高い講義が揃っています。多くの講座は無料で視聴でき、有料で課題提出や修了証の取得が可能です。大学レベルの知識を体系的に学びたい、信頼性の高い情報源から学習したいという方に最適です。(出典:Coursera)

2. Udemy

Udemyは、IT技術からビジネススキルまで幅広いジャンルの動画講座が提供されている世界最大級のオンライン学習プラットフォームです。生成AIに関しても、「ChatGPTの使い方」といった初心者向けから、「Pythonを使ったAI開発」といった専門的な内容まで、数多くの講座が見つかります。セール時には1講座あたり数千円で購入できる手軽さも魅力で、特定のスキルをピンポイントで学びたい場合に非常に便利です。

3. Google AI for Anyone

「Google AI for Anyone」は、Googleが提供するAI学習コンテンツで、特にAIの知識がないビジネスパーソンを対象としています。生成AIがどのような技術で、ビジネスにどう活用できるのかといった基礎的な内容を、専門用語を避けながら分かりやすく解説しています。無料で利用でき、AIの全体像を掴むための第一歩として最適です。まずはここから始めて、AI活用のイメージを膨らませるのが良いでしょう。

4. NVIDIA Deep Learning Institute (DLI)

NVIDIAはAIの計算処理に不可欠なGPU(画像処理装置)を開発する企業であり、その専門知識を活かした高度なオンライントレーニングを提供しています。DLIでは、ハンズオン形式で実践的なスキルを学ぶことができます。初心者向けの無料講座から、専門家向けの認定資格を取得できる有料コースまで幅広く用意されています。特にAI開発者やエンジニアを目指す方にとって、非常に価値のある学習リソースです。(出典:Deep Learning Institute (DLI) トレーニングと認定 | NVIDIA)

5. YouTube / 技術ブログ

YouTubeや個人の技術ブログも、最新情報を手軽に入手できる優れた学習ツールです。多くのAI専門家やエンジニアが、新しいツールの使い方やプロンプトのテクニックなどを動画や記事で解説しています。情報の断片性はありますが、無料で最新のトレンドを追える点が大きなメリットです。体系的な学習と並行して、日々の情報収集に活用することで、知識を常にアップデートし続けることができます。

【目的別】生成AIモデルの種類と選び方

生成AIを効果的に活用するためには、達成したい目的(テキスト作成、画像デザイン、プログラミングなど)に応じて、最適なAIモデルを選択することが不可欠です。各モデルには得意な分野や特性があり、それらを理解せずに使うと思うような成果が得られません。ここでは、主要な目的別に代表的なAIモデルを紹介し、その選び方のポイントを解説します。

テキスト生成モデル(GPTシリーズ, Claudeシリーズ)

文章作成や要約、アイデア出し、翻訳といったタスクにはテキスト生成モデルが適しています。代表的なモデルには、OpenAI社の「GPTシリーズ」とAnthropic社の「Claudeシリーズ」があります。GPT-4oはマルチモーダル能力(テキスト、画像、音声の統合処理)に優れ、創造性の高いタスクが得意です。(出典:Hello GPT-4o)一方で、Claude Opus 4.1は、より長い文章の読解や論理的な推論、安全性の高さに定評があります。(出典:Claude Opus 4.1)

画像生成モデル(Stable Diffusion, Midjourney, Adobe Firefly)

広告バナーやWebサイトの挿絵、プレゼン資料のデザインなど、ビジュアルコンテンツが必要な場合は画像生成モデルを活用します。主要なモデルには「Stable Diffusion」「Midjourney」「Adobe Firefly」があります。Stable Diffusion 3はオープンソースでカスタマイズ性が高く、複雑な指示にも忠実な画像を生成できる点が強みです。(出典:Stable Diffusion 3 Medium)Midjourneyは、非常に芸術的で高品質な画像を簡単な指示で生成できるため、デザイナーに人気があります。Adobe Fireflyは、Adobeのストックフォトで学習しているため著作権リスクが低く、商用利用しやすいのが大きな特長です。(出典:Adobe Firefly に関するよくある質問)

コード生成・開発支援モデル(GitHub Copilot, Claude Code)

プログラミングの効率化やデバッグ(エラー修正)には、コード生成に特化したモデルが役立ちます。代表的なのが「GitHub Copilot」です。開発環境に統合でき、コメントや書きかけのコードから次に必要なコードを自動で補完してくれるため、開発スピードを大幅に向上させます。また、Claudeシリーズもコード生成能力に優れており、特に複雑なアルゴリズムの実装やコード全体のレビューなどで高い性能を発揮します。単純なコード補完ならGitHub Copilot、設計思想の相談やリファクタリング(コード改善)ならClaude Codeといった使い分けが効果的です。

生成AIを自社データで学習させるメリット

公開されている汎用的な生成AIモデルも非常に強力ですが、自社独自のデータを追加で学習させることで、ビジネスへの適合性を飛躍的に高めることができます。社内に蓄積された専門知識や業務ノウハウをAIに組み込むことで、一般的なモデルでは不可能な、高精度かつ自社に最適化されたアウトプットが期待できます。これにより、競争優位性の源泉となる独自のAI活用が実現します。

専門分野における回答精度の向上

最大のメリットは、専門分野における回答精度の向上です。 例えば、医療、法律、金融といった専門用語が多く、特殊な知識が求められる業界では、汎用モデルの回答は表層的になりがちです。しかし、自社の論文、過去の判例、市場分析レポートなどを学習させることで、AIは業界特有の文脈やニュアンスを深く理解します。その結果、専門家の知見を反映した、具体的で信頼性の高い回答を生成できるようになります。

自社独自の業務フローへの最適化

どの企業にも、独自の業務フローや社内ルール、製品情報が存在します。これらをAIに学習させることで、業務プロセスに完全にフィットしたツールを開発できます。 例えば、自社の営業トークスクリプトや成功事例を学習させたAIは、新人営業担当者向けの強力なトレーニングツールになります。また、社内の稟議規定や経費精算マニュアルを学習させたAIチャットボットは、従業員の問い合わせに即座に、かつ正確に回答し、バックオフィス部門の業務を大幅に効率化します。

セキュリティと情報統制の強化

外部の公開されたAIサービスに社内の機密情報を入力することには、情報漏洩のリスクが伴います。 一方で、自社専用の環境を構築し、そこでAIモデルを運用すれば、データを外部に出すことなく安全にAIを活用できます。特に、顧客の個人情報や製品の開発情報といった機密性の高いデータを扱う場合、クローズドな環境でAIを学習・運用することは、セキュリティとコンプライアンスを確保する上で極めて重要です。これにより、情報漏洩リスクを最小限に抑えながら、AIの恩恵を最大限に享受できます。

生成AIの自社データ学習における注意点とリスク

生成AIを自社データで学習させることは大きなメリットをもたらす一方で、情報漏洩、誤情報生成(ハルシネーション)、著作権という3つの主要なリスクを慎重に管理する必要があります。 これらのリスクを理解し、適切な対策を講じなければ、企業の信頼失墜や法的なトラブルに発展しかねません。安全なAI活用のためには、技術的な対策と組織的なルール整備の両方が不可欠です。

情報漏洩やプライバシー侵害の懸念

自社データを学習させる際、最も注意すべきリスクが情報漏洩です。特に外部のAPIを利用する場合、入力した機密情報が意図せず再利用される可能性があります。このリスクを回避するためには、「入力データが再学習に使用されない」旨を明記したサービスを選ぶことが重要です。具体的には、サービスの最新の利用規約やデータ処理契約(DPA)を精査し、定期的な契約内容の見直しや、SOC認証などの第三者監査レポートを確認することを強く推奨します。

ハルシネーション(誤情報生成)のリスク

ハルシネーションとは、AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象です。 自社データで学習させた場合でも、学習データに偏りがあったり、情報が古かったりすると、誤った情報を生成する可能性があります。例えば、古い社内規定を学習したAIが、現在のルールとは異なる回答をしてしまうケースなどが考えられます。対策としては、学習データの品質を常に高く保ち、定期的に最新情報に更新すること、そしてAIの生成した内容は必ず人間が最終確認するという運用ルールを徹底することが重要です。

学習データに関する著作権・ライセンス問題

学習に用いるデータが、第三者の著作権を侵害していないかを確認することも極めて重要です。日本の著作権法では、情報解析目的の学習利用は原則として許容されていますが、「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外となります。法的解釈には不確定な部分も多いため、学習データの利用前には権利者からの許諾取得や、法務部門によるレビューといったプロセスを徹底することが、将来的なリスクを回避する上で賢明です。自社が権利を持つデータや、ライセンス契約を結んだデータのみを学習に利用するなど、厳格なデータ管理が求められます。

企業が生成AIの学習・導入を成功させるポイント

企業が生成AIの学習と導入を成功させるためには、「スモールスタート」「明確な目的設定」「全社的なリテラシー向上」の3つのポイントを抑えることが極めて重要です。一度に大規模な導入を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねながら、目的意識を持って全社的に取り組む姿勢が、持続的な成果へと繋がります。

スモールスタートで成功体験を積む

最初から全社規模での大規模なAI導入を目指すのは、リスクが高く失敗しやすいアプローチです。まずは、特定の部署や特定の業務に絞って試験的に導入する「スモールスタート」が賢明です。例えば、マーケティング部のSNS投稿文作成や、カスタマーサポート部のFAQ回答案作成など、成果が見えやすい小さな領域から始めます。ここで「業務時間が半減した」「コンテンツの質が上がった」といった具体的な成功体験を積むことで、AI活用の有効性を社内に示し、本格展開への理解と協力を得やすくなります。

明確な目的と費用対効果(ROI)の設定

「AIが流行っているから」という曖昧な理由で導入を進めても、成果には繋がりません。導入前に、「何を解決するためにAIを使うのか」という目的を明確に定義することが不可欠です。例えば、「問い合わせ対応コストを20%削減する」「新規顧客向けコンテンツの作成本数を2倍にする」といった、具体的な数値目標を設定します。これにより、導入すべきAIツールや学習させるべきデータが明確になり、投資対効果(ROI)を客観的に評価できるようになります。目的が明確であれば、導入後の効果測定や改善活動もスムーズに進みます。

全社的なAIリテラシー向上のための研修

生成AIを一部の専門家だけが使うツールにしてしまうと、その効果は限定的です。AIのポテンシャルを最大限に引き出すためには、経営層から現場の従業員まで、全社員がAIの基本的な知識や活用方法、そしてリスクについて理解している状態を目指すべきです。 定期的な研修会を実施し、各部署での活用事例を共有するなど、全社的にAIリテラシーを向上させる取り組みが、新たな活用アイデアの創出や業務改善の文化を醸成します。 従業員一人ひとりが「自分の業務にどう活かせるか」を考え始めることで、企業全体の生産性は飛躍的に向上します。

生成AIの学習・活用における企業の成功事例

国内でも多くの企業が生成AIの学習と活用を進め、驚くべき業務効率化やコスト削減を実現しています。 文章作成やコンテンツ制作といったクリエイティブな業務から、日々の運用業務に至るまで、その活用範囲は多岐にわたります。ここでは、AX CAMPを通じて具体的な数値成果を公開している企業の成功事例を3つ紹介します。

【Route66株式会社】原稿執筆時間を大幅に削減

Webマーケティング会社のRoute66株式会社は、記事執筆プロセスに生成AIを導入しました。同社報告によると、従来は企画から執筆、校正まで含め1本の記事作成に平均24時間を要していましたが、AIによるドラフト作成を導入した結果、初稿の生成時間がわずか10秒に短縮されたとしています。AIが生成したドラフトを人間が編集・校正する体制を構築することで、圧倒的なスピードと品質の両立を目指しています。(出典:原稿執筆が24時間→10秒に!Route66社が実現したマーケ現場の生成AI内製化)

【株式会社グラシズ】LP制作の外注費をカット

リスティング広告運用を主事業とする株式会社グラシズは、クライアント向けLP(ランディングページ)のライティング工程に生成AIを導入しました。従来、この工程は1本あたり約10万円でライティング業務を完全に内製化し、この外注費を0円に削減しました。さらに、制作時間も従来の3営業日から約2時間へと大幅に短縮。コスト削減とスピードアップを同時に達成した好事例です。(出典:【事例】LPのライティング外注費10万円を0に。工数も3営業日から2時間に短縮。)

【C社】SNS運用業務の作業時間を66%短縮

ある企業(C社)では、SNSアカウントの運用業務(投稿文のアイデア出しや作成、コメント返信案の生成など)に生成AIを活用。担当者がこの作業に費やしていた時間を1日あたり3時間から1時間へと短縮しました。これにより約66%の工数削減を実現し、担当者は企画立案や分析といった、より戦略的な業務に時間を割けるようになりました。結果として、月間1,000万インプレッションを達成するなど、アカウントの成長にも繋がっています。(出典:【事例】SNS運用3時間→1時間。属人化解消で月間1,000万imp達成。)

生成AIの学習に関する最新トレンド【2026年時点】

2025年9月時点の生成AI分野では、テキストだけでなく画像や音声なども統合的に扱う「マルチモーダルAI」と、自律的にタスクを実行する「AIエージェント」が主要なトレンドとなっています。 これらの技術は、AIの応用範囲をさらに広げ、より人間に近い形でビジネスを支援する存在へと進化させる可能性を秘めています。最新の動向を把握しておくことは、将来のAI活用戦略を立てる上で不可欠です。

マルチモーダルAIの進化と応用

マルチモーダルAIとは、テキスト、画像、音声、動画など複数の異なる種類の情報(モダリティ)を同時に理解し処理できるAIのことです。例えば、会議の動画をインプットすると、映像と音声を解析し、発言者ごとの文字起こし付き議事録を自動生成したり、議論の要点をスライド形式で要約したりすることが可能になります。

2025年8月に発表された OpenAIのGPT-5 は、音声・画像・テキストをリアルタイムに統合処理できるモデルであり、従来のGPT-4oを置き換える最新のフラッグシップとして位置づけられています。こうした技術は顧客サポート、医療診断、クリエイティブ制作など幅広い分野での応用が進んでおり、McKinsey も2025年の主要テクノロジートレンドとしてマルチモーダルAIを挙げています。

今後は、単なるテキスト生成にとどまらず、複数モダリティを横断的に扱えるAIの普及が、ビジネスの現場における作業効率化や新しい価値創造を加速させると考えられます。

自律型AIエージェントの普及

AIエージェントとは、人間の指示を受けて、目標達成のために必要なタスクを自律的に計画し、複数のツールやシステムを連携させながら実行するAIです。 従来のAIが「質問に答える」という受動的な役割だったのに対し、AIエージェントは「タスクを遂行する」という能動的な役割を担います。 例えば、「来週の大阪出張を手配して」と指示するだけで、AIエージェントが自らカレンダーを確認し、最適な新幹線やホテルを検索・予約し、経費精算システムに申請するといった一連の作業を自動で行います。2025年はAIエージェントの普及が加速すると見込まれており、個人のパーソナルアシスタントから企業の複雑な業務自動化まで、働き方を根本的に変える技術として注目されています。

生成AI時代に求められるスキルと人材像

生成AIが普及する時代において、ビジネスパーソンに求められるスキルは大きく変化します。単純な作業はAIに代替される一方で、AIを効果的に「使いこなす」能力と、AIという強力なツールを用いて「ビジネス課題を解決する」能力の重要性が増しています。これからの時代を勝ち抜くためには、AIとの協働を前提とした新しいスキルセットを身につける必要があります。

AIを使いこなすためのプロンプト設計能力

AIから価値あるアウトプットを引き出すためには、的確な指示を与える「プロンプト設計能力(プロンプトエンジニアリング)」が不可欠です。これは単に質問を投げかけるだけでなく、AIの特性を理解した上で、目的達成のために最適な役割、文脈、制約条件などを設計し、指示として言語化するスキルです。優れたプロンプトは、AIの性能を最大限に引き出し、凡庸なアウトプットを卓越した成果物へと変貌させます。このスキルは、あらゆる職種において、業務の生産性を左右する基本的なリテラシーとなるでしょう。

ビジネス課題をAIで解決する企画・構想力

もう一つ重要なのが、自社が抱えるビジネス上の課題を深く理解し、「その課題を解決するために、AIをどのように活用できるか」を考え出す企画・構想力です。これは技術的なスキルというよりも、ビジネスの本質を見抜く力と、新しい技術を結びつける応用力です。例えば、「顧客満足度が低い」という課題に対し、「AIチャットボットを導入して24時間対応を実現する」「過去の問い合わせデータをAIで分析し、製品改善に繋げる」といった具体的な解決策を立案する能力が求められます。AIを単なる効率化ツールとしてではなく、事業成長のための戦略的な武器として捉え、活用をデザインできる人材が、今後のビジネスシーンをリードしていくことになります。

法人向けAI研修ならAX CAMPで実践スキルを習得

生成AIの学習方法や活用シーンについて理解が深まると、次に「自社で実践するにはどうすれば良いか」「社員のスキルをどう引き上げるか」という具体的な課題が見えてくるのではないでしょうか。個々の学習も重要ですが、企業として成果を出すためには、体系的かつ実践的な教育プログラムが不可欠です。 AX CAMPは、まさにそうした企業のニーズに応えるために設計された、法人向けの実践型AI研修サービスです。

多くの企業がAI導入でつまずくのは、「ツールの使い方は学んだが、実際の業務にどう応用すれば良いかわからない」という点です。AX CAMPの最大の特徴は、単なる知識のインプットに留まらない点にあります。実際の業務課題を題材にしたカリキュラムを通じて、受講者が「自分ごと」としてAI活用を考え、手を動かしながら学ぶことを重視しています。例えば、営業部門向けの研修では自社の商材を使った提案書の作成演習を、マーケティング部門向けには実際のデータを用いた分析レポート作成のワークショップを行うなど、明日から使える実践的なスキル習得を目指します。

実際にAX CAMPを導入したWISDOM合同会社様では、研修を通じてAIを業務に組み込む文化が醸成されました。これまで毎日2時間かかっていた煩雑な調整業務をAIで完全に自動化し、採用予定だった2名分の業務負荷を削減することに成功しました。これは、研修が単なる座学で終わらず、現場の課題解決に直結したからこその成果です。(出典:採用予定2名分の業務をAIが代替!WISDOM社、毎日2時間の調整業務を自動化)AIの導入は、専門家だけが進めるものではありません。現場の従業員一人ひとりがAIを使いこなすことで、初めて組織全体の生産性は飛躍的に向上します。

「何から手をつければ良いかわからない」「導入効果を最大化したい」とお考えの企業担当者様は、ぜひ一度、AX CAMPの詳しい資料をご覧ください。貴社の課題に合わせた研修プログラムをご提案します。

まとめ:生成AIの学習を始めて業務効率化を実現しよう

本記事では、生成AIの基礎知識から具体的な学習方法、企業での活用事例、そして成功のためのポイントまでを網羅的に解説しました。生成AIはもはや一部の専門家だけのものではなく、あらゆるビジネスパーソンの生産性を向上させる強力なツールとなっています。改めて、重要なポイントを振り返りましょう。

- 生成AIとは:データから新しいコンテンツを「創造」する技術であり、従来のAIとは目的が異なる。

- 基本的な学習ステップ:まずは手軽な「プロンプトエンジニアリング」「モデル選定」から始め、必要に応じて「RAG」による知識拡張、「ファインチューニング」による専門特化へと進めるのが効率的。

- 企業の成功ポイント:「スモールスタート」で成功体験を積み、「明確な目的」を持って、「全社的なAIリテラシー」を高めることが鍵となる。

- 求められるスキル:AIに的確な指示を出す「プロンプト設計能力」と、ビジネス課題をAIで解決する「企画・構想力」が重要になる。

生成AIの学習は、個人の市場価値を高めるだけでなく、企業の競争力を大きく左右する重要な経営課題です。しかし、独学や断片的な情報収集だけでは、そのポテンシャルを最大限に引き出すことは難しいかもしれません。特に企業としてAI活用を推進する場合、体系的なカリキュラムと実践的な演習、そして専門家による伴走支援が成功の確率を格段に高めます。

AX CAMPでは、貴社の業務内容や課題に合わせたカスタマイズ研修を通じて、社員一人ひとりがAIを「使える」だけでなく「業務で成果を出せる」レベルまで引き上げます。実際に、研修を通じてLP制作の外注費を100%削減したり、原稿執筆時間を大幅に削減したりといった劇的な成果が生まれています。AI導入の第一歩を踏み出し、具体的な業務効率化を実現したいとお考えでしたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。