生成AIを業務に活用したいけれど、ChatGPTなどのオープンなサービスに会社の機密情報を入力することに抵抗を感じていませんか。情報漏洩のリスクを考えると、導入に踏み切れない企業は少なくありません。この課題を解決するのが、外部から隔離された環境で安全に利用できる 「クローズドな生成AI」です。

この記事では、クローズドな生成AIの基本的な仕組みから、オープンなAIとの違い、導入のメリット・デメリット、具体的な構築方法までを網羅的に解説します。さらに、最新の企業向けサービスや、自社に最適なAIを選ぶための具体的なポイントも紹介します。最後まで読めば、セキュリティを確保しながら生成AIを最大限に活用し、業務革新を実現するための具体的な道筋が見えるはずです。

自社の状況に合わせた具体的な導入計画や、専門家のサポートに関心がある方は、AI導入支援の実績が豊富なAX CAMPの資料もぜひ参考にしてください。

クローズドな生成AIとは?注目される背景

結論として、クローズドな生成AIとはインターネットなどの外部ネットワークから遮断された、特定の組織内だけで利用できる生成AI環境を指します。一般的な生成AIサービスとは異なり、入力した情報が外部に漏洩したり、AIの再学習に利用されたりするリスクを、適切な設計と契約によって低減できるのが大きな特徴です。例えば、MicrosoftのAzure OpenAI Serviceでは、入力データが再学習に使われないことがデータプライバシーポリシーで明確に規定されています。(出典:Data, privacy, and security for Azure OpenAI Service)

この閉じた環境は、企業の厳格なセキュリティポリシーを遵守しながら、AIの恩恵を享受するための現実的な解決策として注目を集めています。そのため、機密情報や個人情報といったセンシティブなデータを安全に取り扱うことが求められる業界で、導入が加速しているのです。次のセクションでは、この仕組みについてさらに掘り下げていきましょう。

クローズド環境の基本的な仕組み

クローズドな環境は、主に3つの技術的なアプローチで実現されます。1つ目は、自社内に物理的なサーバーを設置する「オンプレミス型」。2つ目は、クラウドサービス上に仮想的なプライベート空間を構築する「VPC(Virtual Private Cloud)型」。そして3つ目は、セキュリティが保証された外部サービスのAPIを利用する「API連携型」です。

いずれの方法も、許可された利用者だけがアクセスできる閉じたネットワークを構築する点が共通しています。これにより、外部からの不正アクセスや意図しない情報流出を技術的に防ぎ、データの機密性を確保する仕組みが成り立っています。

なぜ今、クローズドなAI活用が重要視されるのか

多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中で、データは最も重要な経営資源の一つとなりました。この貴重なデータを活用して新たな価値を創造する上で、生成AIは極めて強力なツールです。しかし、オープンな生成AIサービスを利用した場合、入力した社内データが開発元のサーバーに送信され、どのように扱われるかが不透明であるという懸念が常に付きまといます。

実際に、入力情報が意図せずAIの学習データに利用され、他のユーザーへの回答として出力されてしまうリスクもゼロではありません。(出典:OpenAI Consumer Privacy Policy)このような背景から、情報漏洩のリスクを大幅に低減し、自社の情報資産を安全に守りながらAIを活用できるクローズドな環境が、今まさに求められているのです。

オープン型生成AIとの違いを徹底比較

クローズドな生成AIとオープン型生成AIの最も大きな違いは、「セキュリティ」と「カスタマイズ性」にあります。オープン型が手軽に利用できる反面、データの扱いに関するリスクを伴うのに対し、クローズド型は厳格な管理下で安全に、かつ自社仕様に特化させて利用できる点が特徴です。

どちらのタイプが自社に適しているかを判断するためには、それぞれの特性を正しく理解し、何を優先したいのかを明確にする必要があります。以下の比較表で、それぞれの違いを具体的に見ていきましょう。

| 比較項目 | クローズドな生成AI | オープン型生成AI |

|---|---|---|

| セキュリティ | 高い(物理的・論理的に分離) | 可変(利用するプランと設定次第) |

| データ利用 | 入力データは組織内でのみ利用 | AIの再学習に利用される可能性(※プランによる) |

| カスタマイズ性 | 高い(独自データで追加学習可能) | 限定的(提供される機能の範囲内) |

| 導入コスト | 高額(初期投資・維持費が必要) | 安価または無料から利用可能 |

| 運用 | 専門知識を持つ人材が必要 | 専門知識は不要で手軽に利用可 |

| 最新性 | モデル更新に時間とコストがかかる | 常に最新のモデルを利用可能 |

セキュリティと情報漏洩リスクの観点

セキュリティは、両者を比較する上で最も重要な論点です。オープン型AIでも、ChatGPT Enterpriseのような法人向けプランでは、入力データを学習に利用しないと明記され、通信の暗号化やSOC 2準拠といったセキュリティ対策が講じられています。(出典:API Data Usage Policies)しかし、サービス提供者のサーバーを経由する以上、リスクの捉え方は組織のポリシーによります。

一方で、クローズドAIは自社の管理下にある閉じたネットワーク内で動作するため、外部攻撃や第三者によるデータ閲覧のリスクを大幅に低減できます。ただし、人的要因や設定ミスといった内部リスクは残るため、運用・ログ監査・内部統制の重要性は変わりません。顧客情報や研究開発データなど、外部に漏れることが許されない情報を取り扱う場合は、クローズド環境の選択が有力な候補となるでしょう。(出典:エアギャップとは?)

カスタマイズ性と独自データ活用の自由度

自社の業務に特化したAIを構築できるかどうかも、大きな違いです。クローズド環境では、自社が保有する膨大な独自データ(例:過去の設計図、顧客との応対履歴、専門的な社内文書など)を安全にAIへ学習させられます。

これにより、業界特有の専門用語や社内独自のノウハウを理解した、汎用モデルよりも高精度で専門的な応答が可能な「自社専用AI」を育成できます。これは、オープン型AIの限定的なカスタマイズ機能では実現が難しい、クローズド環境ならではの大きな利点と言えるでしょう。

https://media.a-x.inc/ai-finetune

導入・運用コストの比較

コスト面では、オープン型AIに軍配が上がります。多くは無料または比較的安価な月額料金で利用を開始でき、インフラの維持管理も不要です。手軽にAIを試してみたい、あるいは機密情報を扱わない定型的な業務で利用したい場合には、オープン型が適しています。

対照的に、クローズドAIはサーバーの構築費用やライセンス料といった初期投資に加え、システムの維持管理やアップデートにかかるランニングコストも発生します。高いセキュリティとカスタマイズ性は、相応のコストと引き換えになるという点を理解しておく必要があります。

クローズドな生成AIを導入する3つのメリット

クローズドな生成AIを導入することで、企業は「高度なセキュリティの実現」「独自モデルによる業務精度の向上」「安定したシステム運用」という3つの大きなメリットを享受できます。これらは、オープンなAIでは得難い、情報資産を重視する企業にとって決定的な価値を持ちます。

これらのメリットは、単にリスクを回避するだけでなく、企業の競争力を直接的に強化する攻めの側面も持っています。具体的にどのような利点があるのか、一つずつ見ていきましょう。

機密情報や個人情報を保護する高いセキュリティ

最大のメリットは、その強固なセキュリティです。外部ネットワークから分離された環境を構築することで、開発中の製品情報、M&Aに関する内部情報、顧客の個人情報といった極めてセンシティブなデータを、適切な管理下で、情報漏洩のリスクを大幅に低減しながらAIに処理させることができます。

これにより、これまでセキュリティ上の懸念からAIの活用をためらっていた業務領域にも、その能力を応用することが可能になります。情報資産を安全に保護しながらDXを推進できることは、企業にとって計り知れない価値があるでしょう。(出典:Google Distributed Cloud のエアギャップ アプローチによるゼロトラストの実現)

独自データを学習させた高精度な専用モデルの構築

自社内に蓄積された独自のデータを安全に活用できる点も、非常に大きなメリットです。例えば、製造業であれば過去の膨大な設計データや故障事例を、金融業であれば市場の動向データや取引履歴をAIに学習させることができます。

このようにして構築された専用モデルは、業界特有の文脈や企業の暗黙知を深く理解しているため、汎用的なAIでは不可能な、専門的で精度の高いアウトプットを生み出します。これは、業務の品質向上や新たな知見の発見に直結し、企業の競争優位性を確立する上で強力な武器となります。

外部環境に依存しない安定したシステム運用

クローズドなAIは自社の管理下で運用されるため、外部のサービス提供者の都合に左右されることがありません。オープンなAIサービスで起こりがちな、突然の仕様変更、利用料金の値上げ、あるいはサービス終了といったリスクから解放されます。

また、インターネット回線の状況や外部サービスの障害に影響されることなく、常に安定したパフォーマンスを維持できます。ミッションクリティカルな基幹業務にAIを組み込む場合、この運用上の安定性は極めて重要な要素となります。

導入前に知るべきデメリットと注意点

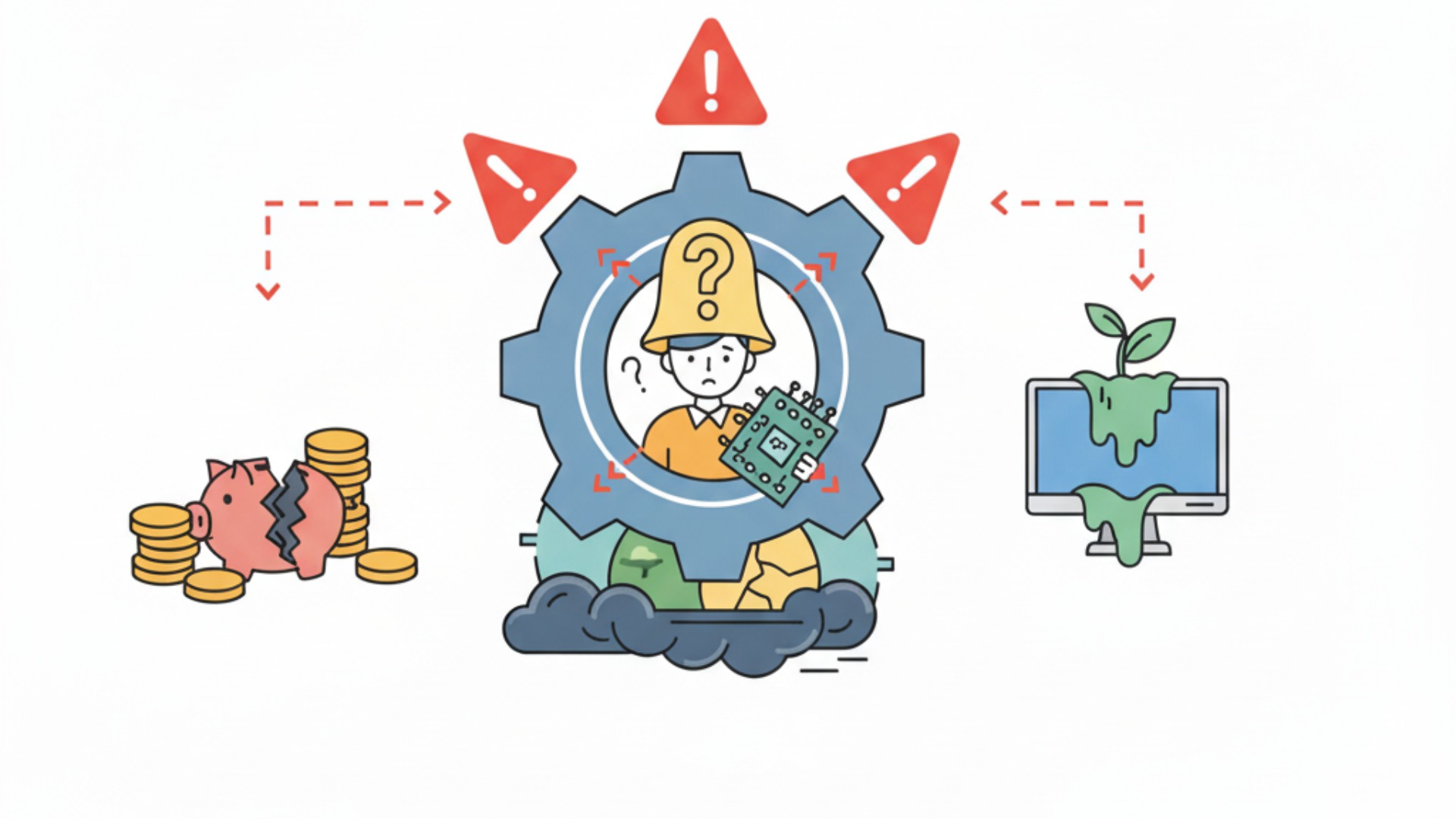

クローズドな生成AIは多くのメリットを提供する一方で、導入にはいくつかの課題も伴います。特に、「コスト」「専門知識」「最新性の維持」という3つの点は、事前に十分な検討が必要なデメリットです。これらの課題を理解せずに導入を進めると、期待した効果が得られないばかりか、かえって大きな負担を抱えることになりかねません。

メリットだけに目を向けるのではなく、これらの注意点を踏まえた上で、自社の体力や目的に見合った導入計画を立てることが成功の鍵となります。

高額になりがちな初期導入・運用コスト

最も大きなハードルはコストです。オンプレミスでサーバーを構築する場合は、ハードウェアの購入費用や設置費用で数百万円から数千万円規模の初期投資が必要になることも珍しくありません。プライベートクラウドを利用する場合でも、通常のクラウド利用料に加えて閉域網の構築・維持費用が発生します。

さらに、高性能なAIモデルを動かすためのライセンス費用や、システムを維持管理するための人件費といったランニングコストも継続的にかかります。費用対効果を慎重に見極め、明確な投資計画を立てることが不可欠です。

構築・維持管理に専門的な知識が必要

クローズドなAI環境を構築し、安定して運用し続けるには、高度な専門知識が求められます。AIモデルそのものに関する知識はもちろん、サーバーやネットワークといったインフラを設計・管理するスキルも必要です。これらの専門知識を持つ人材は市場でも希少であり、確保や育成には相応の時間とコストがかかります。

社内に適切な人材がいない場合は、外部の専門ベンダーに構築や運用を委託することになりますが、その場合も委託費用が発生します。自社で運用体制を構築できるのか、それとも外部パートナーと連携するのか、という点も重要な検討事項です。

最新モデルへの追従が遅れる可能性

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、OpenAIのGPT-5など、数ヶ月単位でより高性能なモデルが登場します。(出典:Introducing GPT-5)オープンなサービスでは、ユーザーは常に最新の技術を手軽に利用できるのが利点です。

しかし、クローズドな環境では、新しいモデルを導入するために自社で検証やアップデート作業を行う必要があり、時間とコストがかかります。そのため、どうしても最新技術への追従がオープンな環境に比べて遅れがちになるという側面も考慮しておく必要があるでしょう。

クローズドな生成AI環境の主な構築方法

クローズドな生成AI環境を実現するための構築方法は、大きく分けて「オンプレミス型」「プライベートクラウド(VPC)型」「API連携型」の3つに分類されます。どの方法を選択するかは、企業のセキュリティポリシー、予算、技術力、そしてAIに求める性能によって異なります。

それぞれの方法には一長短があるため、特性を正しく理解し、自社の要件に最も合致するアプローチを選択することが重要です。ここでは、各構築方法の仕組みと特徴を詳しく解説します。

オンプレミス型:自社サーバーでの完全管理

オンプレミス型は、自社のデータセンター内に物理サーバーを設置しAIモデルを稼働させる方法です。ネットワークを完全に社内網に限定できるため、物理的・管理面で高いレベルのセキュリティコントロールを実現できます。(出典:エアギャップとは?)ただし、その実効的なセキュリティレベルは、適切な設計・運用・継続的な管理に依存することも理解しておく必要があります。最高レベルの機密性が求められる場合に適した選択肢です。

一方で、サーバーの購入や設置に伴う高額な初期投資が必要になるほか、運用・保守をすべて自社で行うための専門人材が不可欠です。最もコントロール性が高い反面、コストと運用の負荷も最も大きい方法と言えます。

プライベートクラウド(VPC)型:クラウド上での閉域網利用

プライベートクラウド(VPC)型は、Amazon Web Services (AWS)やMicrosoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)といったクラウドサービス上に、自社専用の仮想的なプライベートネットワーク空間(VPC)を構築し、その中でAIを利用する方法です。(参考:Google Distributed Cloud のエアギャップ アプローチによるゼロトラストの実現)

物理的なサーバーを自社で保有する必要がないため、オンプレミス型に比べて初期投資を抑えつつ、柔軟なリソースの拡張が可能です。セキュリティレベルも高く、オンプレミス型とパブリッククラウド型のメリットを両立させた、バランスの取れた選択肢として多くの企業で採用されています。

API連携型:セキュリティが担保された外部サービスの利用

API連携型は、自社でAIモデルを直接保有するのではなく、外部の事業者が提供するセキュアな生成AIサービスをAPI経由で利用する方法です。代表的なサービスとして「Azure OpenAI Service」が挙げられます。このサービスでは、入力データがモデルの再学習に使われないことが契約で保証されており、通信も暗号化されています。(出典:Data, privacy, and security for Azure OpenAI Service)

自社でインフラを構築・管理する必要がないため、3つの方法の中で最も手軽かつ迅速に導入できるのが大きなメリットです。ただし、顧客が明示的にファインチューニングを依頼した場合や、プレビュー機能ではデータ利用の条件が異なる場合があるため、利用前に公式ドキュメントで最新の規約を確認することが重要です。

【2026年時点】企業向けクローズド生成AIサービスおすすめ7選

クローズドな環境で生成AIを利用するための選択肢は、近年急速に増加しています。ここでは、企業向けに提供されている代表的なサービスを7つ紹介します。 それぞれに特徴や得意分野があるため、自社のプラットフォーム戦略や既存システムとの親和性も考慮しながら比較検討することが重要です。(参考:【2024年最新】生成AIとは?企業向けのおすすめサービスも紹介)

これらのサービスは、いずれもエンタープライズレベルのセキュリティと管理機能を提供しており、安心して利用を開始できます。以下で、それぞれの特徴を見ていきましょう。

- Microsoft Azure OpenAI Service

- Google Cloud Vertex AI

- Amazon Bedrock

- IBM watsonx

- NEC Generative AI Service

- Fujitsu Kozuchi

- NTT tsuzumi

1. Microsoft Azure OpenAI Service

OpenAI社の先進的なモデル(GPTシリーズなど)を、Microsoftが提供する高セキュアなクラウドプラットフォーム「Azure」上で利用できるサービスです。入力データが再学習に利用されないことが保証されており、API連携型の代表格として多くの企業に導入されています。(出典:Data, privacy, and security for Azure OpenAI Service)

2. Google Cloud Vertex AI

Googleが開発した高性能モデル「Gemini」などを、自社のGoogle Cloud環境内で安全に利用できる統合AIプラットフォームです。データの管理からモデルの開発、運用までを一気通貫でサポートしており、Googleの強力なインフラとAI技術を活用できるのが魅力です。Googleは顧客データでモデルをトレーニングしないことを明記しています。

3. Amazon Bedrock

Amazon Web Services (AWS)上で、Anthropic社のClaudeシリーズやAmazon自身のTitanなど、複数の高性能な基盤モデルを選択して利用できるサービスです。使い慣れたAWS環境で、VPCを活用したセキュアな生成AIアプリケーションを容易に構築できます。顧客データがモデル提供者と共有されたり、ベースモデルの改善に使用されたりすることはありません。

4. IBM watsonx

ビジネス利用に特化したIBM独自の基盤モデルと、オープンソースのモデルを組み合わせて利用できるAIプラットフォームです。データのガバナンス機能を重視しており、特に金融機関など、規制が厳しい業界での導入実績が豊富です。

5. NEC Generative AI Service

NECが開発した軽量でありながら高性能な日本語LLM(大規模言語モデル)を、オンプレミスやクラウドなど、顧客の希望する環境で提供するサービスです。日本語の扱いに長けており、国内企業ならではの手厚いサポートが期待できます。(出典:NEC、生成AI事業を本格開始)

6. Fujitsu Kozuchi

富士通が提供するAIプラットフォームで、画像認識や音声認識など、多様なAI技術と生成AIを組み合わせて利用できます。特定の業務課題を解決するためのテンプレートが豊富に用意されている点が特徴です。(出典:Fujitsu Kozuchi (code name) – Fujitsu Japan)

7. NTT tsuzumi

NTTが開発した、日本語の処理能力に優れた軽量なLLMです。消費電力が少なく、特定の業界や業務に合わせて低コストでカスタマイズできる点を強みとしています。コストを抑えながら日本語に特化したクローズドAIを導入したい企業に適しています。(出典:NTT、大規模言語モデル「tsuzumi」の商用提供を開始)

自社に最適なクローズド生成AIの選び方

多様なサービスや構築方法の中から自社に最適なものを選ぶためには、「目的の明確化」「セキュリティ要件の定義」「予算と運用体制の検討」という3つのステップで進めることが不可欠です。技術的な優劣だけで判断するのではなく、自社のビジネス戦略や実務上の制約と照らし合わせながら、総合的に評価する必要があります。

このプロセスを丁寧に行うことが、導入後のミスマッチを防ぎ、投資対効果を最大化するための鍵となります。それぞれのステップで何をすべきか、具体的に見ていきましょう。

目的の明確化:業務効率化か、新規サービス開発か

まず、「何のためにクローズドな生成AIを導入するのか」という目的を具体的に定義します。例えば、社内の問い合わせ対応を自動化して業務を効率化したいのか、あるいは自社の独自データを活用して顧客向けの新しいサービスを開発したいのかによって、求められるAIの性能や機能、カスタマイズの自由度は大きく異なります。

目的が曖昧なままでは、適切なツール選定ができません。「どの部署の、どの業務を、どのように改善したいのか」を可能な限り具体的に落とし込むことが、プロジェクトの第一歩となります。

セキュリティ要件の定義:業界ガイドラインや社内規定の確認

次に、自社が遵守すべきセキュリティ要件を正確に把握します。金融業界であればFISC安全対策基準、医療業界であれば3省2ガイドラインなど、業界ごとに定められたガイドラインが存在します。また、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS認証を取得している場合は、その規定も考慮しなければなりません。

これらの外部要件と、自社で定めている情報セキュリティポリシーを照らし合わせ、「どのレベルのセキュリティが必要か」「データは国内に保管する必要があるか」といった具体的な要件をリストアップします。この要件が、構築方法(オンプレミス、VPCなど)やサービスを選定する際の重要な判断基準となります。

予算と運用体制の検討

最後に、現実的な予算と運用体制を検討します。導入時にかけられる初期費用はいくらか、そして月々または年間で支払えるランニングコストはどの程度か、具体的な金額を算出します。この予算内で、先に定義した目的とセキュリティ要件を満たせる選択肢を探します。

同時に、導入後のシステムを誰が運用・保守するのかという体制も明確にする必要があります。社内の情報システム部門で対応できるのか、新たに専門人材を採用するのか、あるいは外部のベンダーに運用を委託するのか。技術力と人件費の両面から、持続可能な運用計画を立てることが重要です。

業界別に見るクローズド生成AIの活用シナリオ

クローズドな生成AIは、その高いセキュリティとカスタマイズ性を活かし、様々な業界で独自の価値を生み出しています。特に、機密性の高い情報や専門的なデータを扱う分野では、オープンなAIでは実現不可能な、高度な活用が進んでいます。ここでは、代表的な3つの業界における具体的な活用シナリオを紹介します。

これらの事例は、自社の業務にAIをどう活かせるかを考える上で、大きなヒントとなるはずです。実際に、AX CAMPの支援を通じて業務効率化に成功した企業の事例も存在します。

製造業:設計データ分析と品質管理の自動化

製造業では、過去の膨大なCADデータや設計仕様書、実験データといった知的財産をクローズドAIに学習させ、新しい製品の設計を支援させる活用が進んでいます。 AIが過去の設計パターンから最適な構造を提案したり、設計上の問題点を事前に指摘したりすることで、開発期間の短縮と品質向上を両立できます。

また、工場の生産ラインに設置されたカメラの映像をAIがリアルタイムで分析し、製品の微細な傷や欠陥を自動で検出する品質管理システムも実用化されています。これらの業務は、社外秘の塊である設計・製造データが不可欠なため、クローズド環境が前提となります。

金融・保険業:顧客データに基づくリスク査定と不正検知

金融・保険業界では、顧客の属性情報、取引履歴、資産状況といった極めてセンシティブなデータを取り扱います。クローズドAIを活用することで、これらの情報を安全に分析し、融資の際の与信審査や保険の引き受け査定を高度化・自動化できます。

さらに、クレジットカードの利用パターンなどをリアルタイムで監視し、通常とは異なる動きを検知して不正利用を即座に警告するシステムにも応用されています。膨大な顧客データを活用したリスク管理の強化は、まさにクローズドAIの得意分野です。

医療・製薬:電子カルテの要約と創薬研究の支援

医療分野では、個人のプライバシーに直結する電子カルテや検査画像のデータを、クローズド環境でAIに分析させる取り組みが進んでいます。医師が診察内容を音声入力すると、AIが自動でカルテ形式に要約・整理したり、過去の類似症例を提示して医師の診断を補助したりします。AIによる診断はあくまで補助的なものであり、最終的な判断は医師が行います。

製薬業界では、新薬開発のプロセスにおいて、膨大な数の論文や治験データをAIに解析させ、有望な化合物の候補を絞り込むといった活用が行われています。機微な医療情報や研究データを扱うこれらの領域では、クローズドAIの活用が不可欠です。

実際に、AX CAMPの研修を導入した企業でも、AIを活用した業務効率化が実現しています。美容健康食品を扱うエムスタイルジャパン様では、コールセンターの履歴確認や広告レポート作成といった手作業をAIで自動化し、全社で月100時間以上の業務削減を達成しました。(出典:月100時間以上の“ムダ業務”をカット!エムスタイルジャパン社が築いた「AIは当たり前文化」の軌跡)

生成AIのクローズド活用を成功させるためのポイント

クローズドな生成AIの導入は、単にシステムを構築して終わりではありません。その価値を最大限に引き出し、企業全体の生産性向上につなげるためには、戦略的なアプローチが求められます。成功の鍵を握るのは、「スモールスタート」「ルール策定」「継続的な改善」という3つのポイントです。

これらのポイントを押さえることで、リスクを最小限に抑えながら着実に成果を積み上げ、AI活用を社内に定着させることができます。一つずつ、具体的な進め方を見ていきましょう。

スモールスタートで導入効果を検証する

最初から全社的な大規模導入を目指すのは、リスクが高く、失敗した際の損失も大きくなります。まずは、特定の部署や特定の業務に絞って試験的に導入する「スモールスタート」が賢明です。例えば、情報システム部門の問い合わせ対応や、マーケティング部門の資料作成など、成果が見えやすい領域から始めるのが良いでしょう。

このパイロット導入を通じて、技術的な課題や運用上の問題点を洗い出し、費用対効果(ROI)を具体的に測定します。ここで得られた成功体験とノウハウが、その後の全社展開に向けた説得力のある材料となります。

社内利用ガイドラインの策定と周知徹底

AIを安全かつ効果的に利用するためには、明確なルール作りが不可欠です。 「どのような情報を入力してはいけないか」「生成された内容をどのように確認・修正するか」「著作権や倫理的な問題にどう配慮するか」といった点を定めた社内向けの利用ガイドラインを策定します。

そして、このガイドラインをただ作成するだけでなく、研修会などを通じて全従業員にその内容を周知徹底することが重要です。従業員一人ひとりが正しい知識とリテラシーを持つことで、不用意なトラブルを防ぎ、AI活用を健全に推進できます。

継続的な効果測定と改善サイクルの構築

AIの導入はゴールではなく、スタートです。導入後は、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、その効果を定期的に測定する必要があります。例えば、「問い合わせ対応時間が平均30%削減された」「資料作成にかかる工数が月間50時間削減された」といったように、具体的な数値で効果を可視化します。これらの効果数値は、実際の事例(社内報告)に基づく一例として捉えることが重要です。

その測定結果を基に、さらなる改善点を探し、AIの活用範囲を広げたり、プロンプトを改良したりといった改善サイクル(PDCA)を回し続けます。この地道な改善の積み重ねが、最終的に大きな成果へとつながるのです。

専門知識が求められるクローズド生成AIの導入はAX CAMPへ

ここまで見てきたように、クローズドな生成AIの導入は、セキュリティを確保しながらビジネスを加速させる強力な手段です。しかし、その構築や運用には、AI、インフラ、セキュリティといった多岐にわたる専門知識が不可欠であり、「何から手をつければいいのかわからない」「自社に対応できる人材がいない」とお悩みの担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような課題を解決するのが、実践型の法人向けAI研修・伴走支援サービス「AX CAMP」です。AX CAMPでは、単にツールの使い方を学ぶだけでなく、貴社の具体的な業務課題をヒアリングした上で、最適なAIの選定から導入、そして社内での活用定着までを専門家がハンズオンでサポートします。

特に、セキュリティ要件の整理や費用対効果の試算、社内ガイドラインの策定といった、導入プロジェクトの初期段階でつまずきやすいポイントを、豊富な実績に基づき強力に支援します。机上の空論ではない、現場で本当に使えるAI活用スキルを身につけ、着実な成果創出を目指しませんか。

リスティング広告運用を手がけるグラシズ様は、AX CAMPの受講によりLP制作を内製化し、外注費月10万円をゼロに、制作時間も3営業日からわずか2時間へと大幅に短縮することに成功しました。また、WISDOM合同会社様は、AI活用で業務を自動化し、採用予定だった2名分の業務負荷を完全に代替するなど、具体的な成果が生まれています。(出典:AI時代を乗り越える「AI人材」になるための3つのスキルとは?)

ご興味をお持ちいただけましたら、まずは無料の資料請求で、AX CAMPがどのように貴社のAI導入を成功に導くか、その詳細をご確認ください。

まとめ:自社の情報資産を守りながら生成AIを最大限に活用しよう

本記事では、セキュリティを重視する企業にとって最適な選択肢である「クローズドな生成AI」について、その基本から導入方法、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- クローズドAIは外部から遮断された安全な環境で、情報資産を保護します。

- 高いセキュリティと自社データでのカスタマイズ性が最大のメリットです。

- 一方で、コストと専門知識が導入の主なハードルとなります。

- 構築方法はオンプレミス、VPC、API連携の3つが主流です。

- 成功にはスモールスタートで効果を検証し、社内ルールを整備することが不可欠です。

生成AIがビジネスの標準装備となりつつある現代において、情報漏洩のリスクを懸念して活用に踏み出せないことは、大きな機会損失につながりかねません。クローズドな環境を適切に構築・活用することで、自社の貴重な情報資産を断固として守りながら、業務効率化や新たな価値創造といったAIの恩恵を最大限に享受することが可能です。

しかし、その導入プロセスは専門性が高く、自社だけで進めるには多くの困難が伴うことも事実です。もし、自社に最適なAIの選定や導入計画、社内での活用推進にお悩みであれば、専門家の知見を活用することをお勧めします。AX CAMPでは、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案し、AI導入プロジェクトの成功までを力強く伴走します。まずは無料相談から、お気軽にお声がけください。