「自社の生成AI活用は、他社に比べて進んでいるのだろうか」

「そもそも日本全体の利用率はどの程度なのか」

と、自社の立ち位置に不安を感じていませんか。

世界的に生成AIの活用が急速に進む中、日本の現状と課題を正確に把握することは、次の戦略を立てる上で不可欠です。

日本の生成AI利用率は、世界主要国と比較してまだ低い水準にありますが、これは裏を返せば大きな成長の余地があることを意味します。この記事では、2026年最新の国内外の利用率データから、日本で活用が遅れている理由、そして具体的な業界・目的別の活用事例までを網羅的に解説します。

本記事を読めば、生成AI利用率の現状と課題を客観的に理解し、自社のビジネスにAIをどう活かすべきか、その具体的な道筋を描けるようになるでしょう。AI導入を実践レベルで検討されている方向けに、具体的な研修プログラムや導入支援の情報をまとめた資料もご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

【2026年最新】生成AIの利用率、日本の現状

2025年、日本の生成AI利用率は個人・企業ともに着実に増加しています。しかし、世界的な潮流と比較すると、本格的なビジネス活用においてはまだ発展途上と言えるでしょう。年代や業種によっても活用状況には差が見られ、特定の分野で導入が先行しています。まずは国内の最新データを基に、日本の現在地を正確に把握しましょう。

日本の個人・企業の利用率データ

日本国内における生成AIの利用経験率は、個人・企業ともに拡大の一途をたどっています。株式会社日本リサーチセンターが2025年6月に実施した調査によると、個人の利用経験率は30.3%に達し、1年前の15.6%から約2倍に増加しました。(出典:【NRC自主調査】生成AIの利用動向調査) 特に20代の利用率が4割を超えており、若年層を中心に新しいテクノロジーの浸透が進んでいることがわかります。

企業側の動向も活発です。日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の「企業IT動向調査2025」によれば、言語系生成AIを「導入済み」または「試験導入中・導入準備中」と回答した企業の割合は41.2%にのぼりました。(出典:企業IT動向調査2025) この数値は前年度の26.9%から大幅に増加しており、多くの企業がAI活用の重要性を認識し、具体的なアクションを起こし始めていることを明確に示しています。

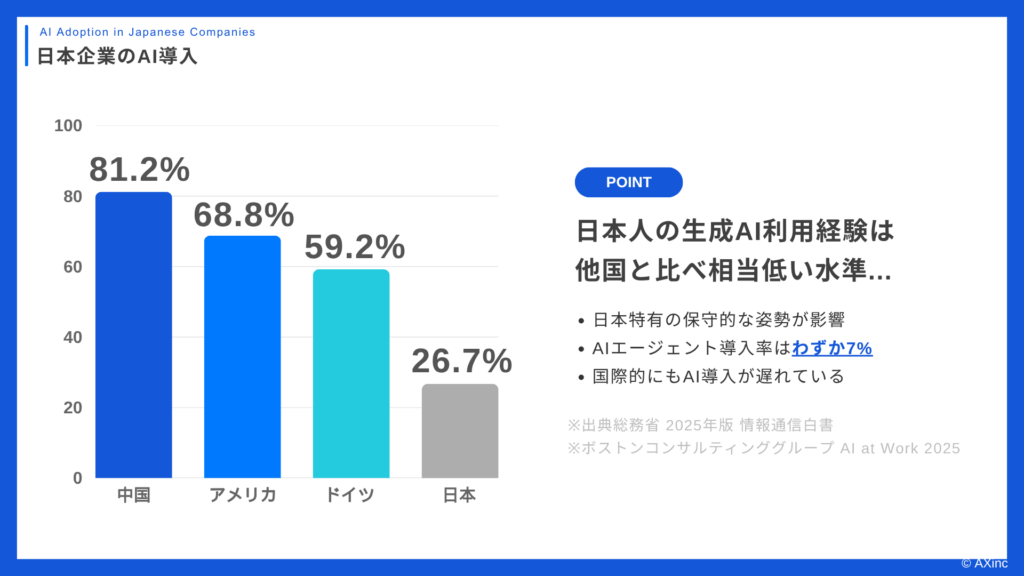

世界主要国との比較で見る日本の立ち位置

日本の利用率が大きく伸びている一方で、世界に目を向けると、その差は依然として大きいのが現状です。総務省「情報通信白書」(2025年)によると、個人での利用経験は、日本が26.7%、米国が68.8%、中国が81.2%です。(出典:日本の個人の生成AI利用率は27% 中国81%、米国69%と大きな差 情報通信白書)

この差は、日本が生成AIのポテンシャルをまだ最大限に引き出せていないことを示唆しています。裏を返せば、日本にはこれからAI活用を推進する大きな伸びしろがあるということです。世界の先進事例から学びつつ、日本独自の課題を解決していくことが、今後の成長の鍵を握ります。

年代・業種別の利用率の傾向

国内の利用状況をより詳しく分析すると、年代や業種によって活用の度合いに明確な差が見られます。年代別では、20代の利用率が44.7%と最も高く、若年層がテクノロジー活用を牽引している構図が鮮明です。(出典:日本の個人の生成AI利用率は27% 中国81%、米国69%と大きな差 情報通信白書)

業種別では、社会インフラや金融・保険業で導入が先行しています。JUASの同調査によると、社会インフラ業界の導入率(準備中含む)は60.8%、金融・保険業は54.4%と半数を超えました。これらの業界では、データ分析の高度化や業務効率化への強いニーズが、AIの積極的な導入を後押ししていると考えられます。(出典:【NRC デイリートラッキング】生成AIについて 2025年6月調査)

日本の生成AI活用を阻む3つの壁

日本の生成AI利用率が世界レベルで本格化するまでには、主にセキュリティ、人材、そしてコストという3つの壁が存在します。これらの課題は、多くの企業が導入を検討する際に直面する共通の障壁です。一つひとつの理由を深掘りし、対策の糸口を探りましょう。

セキュリティと情報漏洩への懸念

多くの日本企業が生成AIの導入をためらう最大の理由の一つが、セキュリティリスクです。入力した機密情報や個人情報が、AIモデルの学習データとして外部に流出するのではないかという懸念が根強くあります。このリスクを管理するためには、技術的な対策と社内ルールの整備が不可欠です。

まず、入力データをAIの学習から除外する設定(オプトアウト)が可能な法人向けプランを選択することが大前提です。(出典:How your data is used to improve model performance) さらに、「個人情報をプロンプトに直接入力しない」「機密情報を扱う際は事前に匿名化・マスキング処理を徹底する」といった社内ルールを明確に定め、全社で遵守することが求められます。必要に応じて、AIサービス提供事業者と機密保持契約(DPA: データ処理契約)を締結し、データの取り扱いについて法的な担保を得ることも重要です。

AI人材の不足と教育体制の遅れ

生成AIを有効に活用できる人材の不足も、日本の企業が抱える深刻な課題です。経済産業省の試算によると、最先端のIT人材は2020年時点で約4.8万人不足しており、この問題は今後さらに深刻化すると予測されています。(出典:経済産業省、中小企業のDX推進に向け「AI導入ガイドブック」を改訂) AIを使いこなすには、ツールの操作知識だけでなく、的確な指示(プロンプト)を設計する能力や、出力内容の真偽を検証するリテラシーが求められます。

しかし、国内企業の教育体制はまだ追いついていないのが現状です。ある調査では、生成AIに関する「社内研修を受けたことがない」と回答した会社員が依然として6割近くにのぼり、学習機会の提供が十分でない実態が浮き彫りになりました。(出典:【独自】会社員の約6割が「生成AI」の社内研修を受けたことがないと回答 利用率が高い業種は?) 経営層がAIの重要性を理解し、全社的なリスキリング(学び直し)へ戦略的に投資する姿勢が不可欠です。

導入コストと費用対効果の不透明さ

特に中小企業にとって、導入コストとそれに見合う効果が得られるのかという不透明さは、大きなハードルとなります。本格的なAIシステムには多額の初期投資が必要というイメージが先行し、「本当に元が取れるのか」「どの業務から手をつければ効果的なのか」といった点で、導入の意思決定が難しくなっています。

しかし、近年では月額数千円から利用できる高機能な生成AIサービスも増えており、必ずしも大規模な投資は必要ありません。重要なのは、費用対効果を明確に測定できる業務からスモールスタートすることです。例えば、問い合わせ対応や議事録作成など、時間削減効果を算出しやすい業務から試行的に導入し、その成果を基に展開範囲を広げていくアプローチが成功の鍵となります。

【業界・目的別】生成AIの活用シーンと具体例

生成AIは一部の専門職だけのものではありません。マーケティングのようなクリエイティブ業務から、開発、さらには経理や総務といったバックオフィス業務まで、あらゆる職種の生産性を飛躍的に向上させるポテンシャルを秘めています。自社のどの業務に活用できそうか、具体的なシーンを想像しながら読み進めてみてください。

マーケティング:コンテンツ自動生成とデータ分析

マーケティング分野では、コンテンツ制作の効率化が劇的に進みます。例えば、ブログ記事の構成案、SNSの投稿文、広告のキャッチコピーなどを、キーワードを指定するだけで瞬時に複数パターン生成できます。これにより、担当者はアイデア出しの時間を大幅に短縮し、より戦略的な企画業務に集中できるようになります。

実際に、生成AIの業務利用目的として「文章作成・翻訳」が59.7%で最多という調査結果もあり、多くのビジネスパーソンがコンテンツ制作で活用しています。(出典:【独自】会社員の約6割が「生成AI」の社内研修を受けたことがないと回答 利用率が高い業種は?) さらに、顧客アンケートの結果などを分析させ、ターゲット顧客のペルソナ(人物像)を作成させることも可能で、迅速な意思決定を支援します。

開発・IT:コード生成とデバッグの効率化

ITエンジニアや開発者の間では、生成AIはすでに強力なコーディングパートナーとなっています。「指定した機能を持つプログラムをPythonで書いて」と指示するだけで、基本的なコードを自動生成してくれます。これにより、単純なコーディング作業から解放され、より複雑なロジックの設計やアーキテクチャの検討に時間を割けるようになります。

また、既存のコードに含まれるバグ(誤り)の原因を特定させたり、より効率的なコードに書き直す「リファクタリング」を提案させたりすることも可能です。最新のAIモデルは高度なプログラミング能力を備えており、開発プロセス全体のスピードと品質を大きく向上させます。

バックオフィス:資料作成や議事録の自動要約

経理、総務、人事といったバックオフィス部門の定型業務は、生成AIが最も得意とする領域の一つです。例えば、会議の音声データをAIに読み込ませれば、わずか数分で議事録の要約が完成します。これまで多くの時間を費やしていた文字起こしや要点整理の作業から解放されるインパクトは絶大です。

その他にも、請求書や契約書のひな形作成、社内規定に関する問い合わせへの自動応答、採用候補者への案内メール作成など、活用範囲は多岐にわたります。これらの単純作業を自動化することで、バックオフィス部門の従業員は、より付加価値の高い企画業務や制度設計といった戦略的な仕事に取り組めるようになります。

生成AIの導入・活用を成功させた企業事例

生成AIの導入は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。業種や企業規模を問わず、適切な活用によって劇的な業務効率化を実現した企業が増えています。ここでは、AX CAMPの研修支援を通じて、具体的な成果を上げた2社の事例をご紹介します。

※これは個別事例の結果であり、導入効果は企業により異なります。

SNS運用時間を66%削減したC社の事例

SNSマーケティング事業を展開するC社様は、業務の属人化とアカウントのインプレッション数が伸び悩んでいる点に課題を抱えていました。AX CAMPの研修を導入し、非エンジニアのみのチームでAIを活用したSNSの完全自動化システムを内製化することに成功しました。

その結果、これまで1日3時間以上かかっていた運用業務がわずか1時間に短縮され、66%もの工数削減を実現。創出された時間で新たな施策に注力できるようになり、月間1,000万インプレッションを達成するなど、事業成果にも大きく貢献しています。(出典:月間1,000万impを自動化!C社でAI活用が当たり前の文化になった背景とは?)

採用2名分の業務をAIで代替したWISDOM合同会社の事例

コンサルティング事業を手掛けるWISDOM合同会社様では、事業拡大に伴う採用活動の活発化により、候補者との面談日程調整に多くの時間を費やしていました。この属人的な調整業務が、コア業務を圧迫する大きな課題となっていたのです。

AX CAMPの研修を受講後、AIと自動化ツールを組み合わせて日程調整を完全に自動化するシステムを構築。結果として、これまで担当者が手動で行っていた一連の調整業務をAIが代替できるようになりました。これにより創出された時間は、より戦略的な採用活動や候補者とのコミュニケーションに充てられ、採用担当2名分の業務工数に相当する効果を生み出しています。(出典:採用2名分の業務をAIで代替!WISDOM合同会社が推進する「AI時代の組織作り」とは)

生成AIの利用率向上に向けた今後の展望と課題

日本の生成AI利用率をさらに高めていくためには、国や企業による環境整備と、働く個人一人ひとりのスキルアップが両輪となって進むことが不可欠です。政府の支援策をうまく活用しながら、企業文化としてAI活用を根付かせていく視点が重要になります。

政府・企業のAI活用推進に向けた取り組み

政府は、日本の国際競争力を維持するため、AIの活用を強力に推進しています。経済産業省などを中心に、AI導入を検討する中小企業向けの補助金や、AI人材育成のための助成金制度が多数用意されています。これらの制度を積極的に活用することで、導入コストの負担を軽減しながら、戦略的な投資が可能になります。

企業側では、AI利用に関する明確なガイドラインの策定が急務です。セキュリティポリシーや著作権に関する注意点を定め、従業員が安心してAIを活用できる環境を整える必要があります。また、一部の部署だけでなく、全社的にAI活用の成功事例を共有し、トップダウンで活用の機運を高めていく取り組みも効果的です。

個人がAIスキルを習得するための学習方法

これからの時代、AIを使いこなすスキルは、業界や職種を問わず必須のビジネススキルとなります。幸いなことに、現在ではAIスキルを学ぶための多様な選択肢が存在します。オンライン学習プラットフォームでは、自分のペースでプロンプトエンジニアリングの基礎から応用まで学べる講座が豊富に提供されています。

より実践的なスキルを効率的に身につけたい場合は、専門の研修プログラムへの参加が有効です。特に法人向けの研修では、自社の課題に即したカリキュラムで学べるため、研修で得た知識をすぐに実務で活かせるという大きな利点があります。まずは無料のツールを日常的に使ってみることから始め、AIとの対話に慣れることがスキル習得の第一歩となるでしょう。

生成AI 利用率に関するFAQ

生成AIの導入を検討する際、多くの企業担当者が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に質問の多い法的なリスクや、中小企業における導入の実現可能性について、具体的にお答えします。

生成AIの利用で法的なリスクはありますか?

はい、主に著作権侵害と情報漏洩の2つのリスクに注意が必要です。これらのリスクは、適切な対策を講じることで管理できます。

著作権リスクについては、生成物が意図せず既存の著作物と酷似する可能性が挙げられます。対策としては、商用利用が許可されたビジネス向けプランを採用すること、生成物を社内で利用する前に類似性チェックツールを使うこと、そして特定の作家の作風を模倣するような指示を避けることが有効です。疑義が生じた場合は、速やかに法務部門へ相談する体制を整えておきましょう。

情報漏洩リスクへの対策はさらに重要です。まず、入力データが再学習に利用されない設定(オプトアウト)が可能な法人向けプランを選択してください。(出典:How your data is used to improve model performance) その上で、「顧客情報や機密情報をプロンプトに入力しない」という明確な社内ルールを策定し、周知徹底します。個人情報などを扱う際は、必ず匿名化・マスキング処理を施すプロセスを義務付ける必要があります。

中小企業でも生成AIを導入できますか?

はい、中小企業でも十分に導入可能であり、むしろ人材不足といった課題を抱える中小企業にこそ大きなメリットをもたらします。大規模なシステム開発は不要で、高機能なAIを月額数千円程度のサブスクリプションで利用開始できます。

重要なのは、一度に全ての業務をAI化しようとせず、費用対効果が見えやすい小さな業務から始めることです。例えば、日々のメール作成、ブログ記事の下書き、定例会議の議事録要約など、特定の作業時間をどれだけ削減できるかを目標にスモールスタートすることで、リスクを抑えながら成功体験を積み重ねられます。実際に多くの中小企業が、資料作成の効率化などで着実に成果を上げています。(参考:経済産業省、中小企業のDX推進に向け「AI導入ガイドブック」を改訂)

生成AIのビジネス活用を学ぶならAX CAMPの研修がおすすめ

「生成AIの重要性は理解できたが、社内に推進できる人材がいない」「何から手をつければ良いのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。日本のAI利用率が伸び悩む背景には、まさにその「どう使えばいいかわからない」というリテラシーや人材の不足があります。

私たちAX CAMPが提供する法人向けAI研修は、そうした課題を解決するために設計されています。単なるツールの使い方を学ぶだけでなく、貴社の具体的な業務課題をヒアリングし、「どの業務を」「どのようにAIで効率化できるか」を一緒に考え、実践するカリキュラムが特長です。非エンジニアの方でも、自社の業務を自動化するスキルを習得し、内製化を進めることが可能になります。

セキュリティリスクへの懸念や費用対効果の不安に対しても、専門のコンサルタントが丁寧にサポートします。研修を通じてAI活用のガイドラインを策定したり、スモールスタートで確実な成果を出すための計画を立てたりと、一社一社の状況に合わせた伴走支援を行います。まずは「自社ならどんな活用可能性があるのか」を知ることから始めてみませんか。無料相談では、貴社の状況に合わせたAI活用のヒントをご提供しています。

まとめ:生成AI利用率の現状と課題を理解し、ビジネス活用を推進しよう

本記事では、2026年最新のデータに基づき、生成AIの利用率に関する国内の現状、日本で活用が進む上での壁、そして具体的な解決策としての活用事例を解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 日本の利用率は急拡大中:個人の利用経験率は30.3%、企業の導入・準備率は41.2%に達し、活用が本格化しています。

- 主な障壁は3つ:「セキュリティへの懸念」「AI人材の不足」「費用対効果の不透明さ」が、さらなる普及を阻む壁となっています。

- 活用シーンは無限大:マーケティングのコンテンツ制作から、開発のコーディング支援、バックオフィスの定型業務自動化まで、あらゆる業務で生産性向上が期待できます。

- 成功の鍵はスモールスタート:いきなり大規模導入を目指すのではなく、効果測定しやすい業務から小さく始め、成功体験を積み重ねることが重要です。

生成AIの波は、もはや避けて通ることはできません。利用率が急拡大している今だからこそ、早期に本格的なAI活用に着手することが、他社との大きな差別化につながります。この記事で紹介した課題や事例を参考に、まずは自社のどの業務からAIを活用できるか、検討を始めてみてはいかがでしょうか。

「具体的な進め方がわからない」「専門家の意見が聞きたい」という場合は、ぜひAX CAMPの無料相談をご活用ください。貴社の課題に寄り添い、AI導入を成功に導くための最適なステップをご提案します。