「こんな特性を持つ材料が欲しい」というニーズに対し、無限に近い組み合わせから最適解を探し出す材料開発。そのプロセスは膨大な時間とコスト、そして研究者の経験と勘に大きく依存してきました。

もし、AIが未知の材料構造を自ら”生成”し、開発期間を劇的に短縮できるとしたら、貴社のビジネスにどのような変革が起こるでしょうか。

この記事では、データ駆動型の材料開発アプローチである「マテリアルズインフォマティクス(MI)」と「生成AI」を連携させることで、いかに研究開発を加速できるかを解説します。予測しかできなかった従来手法から、AI自らが最適な材料を提案する 「生成」への進化が、どのようなインパクトをもたらすのか、具体的な技術や国内外のツール、導入ステップまでを網羅的にご紹介。貴社の材料開発におけるDX推進のヒントがここにあります。

AX CAMPが提供する資料には、AI導入を成功に導くための具体的なステップや、他社の成功事例が豊富に含まれています。ぜひ、貴社の研究開発をさらに前に進めるための一助としてご活用ください。

従来の材料開発が抱える根本的な課題

従来の材料開発は、研究者の経験や直感に基づく試行錯誤の繰り返しが主流であり、「膨大な時間とコスト」そして「プロセスの属人化」という根深い課題を抱えています。新材料の開発には平均で10年以上、長いものでは20年以上かかることも珍しくありません。この長い開発期間は、市場投入の遅れや競争力低下に直結する深刻な問題です。

この課題の背景には、材料の組み合わせがほぼ無限に存在することが挙げられます。どの元素を、どのような比率で、どんなプロセスで組み合わせるか。その無数の選択肢の中から最適なものを探し出す作業は、まさに砂漠で針を探すようなものです。結果として、実験回数は膨大になり、開発コストが増大し続けるこの非効率なプロセスが、多くの企業にとって大きな経営負担となっています。

膨大な時間とコストの増大

材料開発の現場では、一つの新素材を市場に投入するまでに、平均10年以上の歳月と莫大な費用がかかるのが現実です。この原因は、実験と評価を繰り返す伝統的な開発スタイルにあります。研究者が仮説を立て、サンプルを試作し、その物性を測定・評価するというサイクルを何度も繰り返すため、時間もコストも必然的に膨れ上がってしまうのです。

特に、革新的な特性を持つ材料を開発しようとすれば、その組み合わせのパターンは天文学的な数にのぼります。この試行錯誤のプロセスは、企業のグローバルな競争が激化し、製品ライフサイクルが短縮化する現代において、致命的な足かせとなりかねません。開発の遅れは、そのまま事業機会の損失につながります。

属人化による開発プロセスの停滞

従来の材料開発は、特定の研究者が持つ経験や勘といった「暗黙知」に大きく依存してきました。この「匠の技」ともいえる知見は、開発の重要な推進力である一方で、業務の属人化という大きなリスクを生み出します。ベテラン研究者の退職や異動によって、重要なノウハウが失われ、開発プロセスが停滞・断絶するケースは少なくありません。

また、実験データが各研究者のノートや個人のPC内に独自の形式で保存されていることも多く、組織全体で知識を共有し、再活用することが困難でした。これにより、過去の失敗と同じ轍を踏んだり、有望なアプローチが見過ごされたりするなど、組織全体として非効率な状態に陥りがちです。開発ノウハウを形式知化し、組織の資産として継承していくことが急務となっています。

材料開発を変革するマテリアルズインフォマティクス(MI)とは

マテリアルズインフォマティクス(MI)とは、情報科学(インフォマティクス)の力を活用して材料開発を効率化・高速化する取り組みです。これまでの研究者の経験と勘に頼った開発手法とは一線を画し、AIや機械学習を用いて膨大な実験データや論文、シミュレーション結果を解析します。これにより、求める特性を持つ材料の候補を効率的に絞り込んだり、未知の材料の物性を予測したりできます。

MIの登場は、材料開発における「第4のパラダイム」とも称され、従来の実験、理論、計算科学に次ぐ新たなアプローチとして世界的に注目されています。データに基づいた合理的な意思決定を可能にすることで、開発期間の大幅な短縮とコスト削減を実現し、企業の競争力を飛躍的に高める可能性を秘めています。

データ駆動による開発アプローチへの転換

MIの中核は、「データ駆動」という考え方にあります。これは、過去の実験データ、論文、シミュレーションデータといった膨大な情報の中から、材料の組成・構造と物性との間の隠れた相関関係をAIに学習させるアプローチです。これまで人間では見つけ出すことが難しかった法則性やパターンをAIが発見することで、開発プロセスは大きく変わります。

例えば、「特定の元素Aを添加すると強度が高まる」といった既存の知見だけでなく、「プロセスBの温度をわずかに変えることで、耐久性が飛躍的に向上する」といった新たな知見をデータから導き出します。これにより、試行錯誤の回数を劇的に減らし、より確度の高い実験計画を立てることが可能になるのです。

MIが実現する物性予測とプロセス最適化

MIがもたらす具体的なメリットの一つが、未知の材料の物性予測です。AIモデルに材料の組成や構造を入力するだけで、その材料がどのような特性(強度、耐熱性、導電性など)を持つかを高い精度で予測できます。これにより、実際に試作を行う前に有望な候補をスクリーニングできるため、開発の効率が飛躍的に向上します。

さらに、物性予測だけでなく、製造プロセスの最適化も可能です。どのような温度、圧力、時間で加工すれば目標とする特性が得られるか、といった最適な製造条件をAIが提案します。このアプローチは「プロセスインフォマティクス(PI)」とも呼ばれ、MIと連携することで、材料の探索から量産化までの全工程を効率化できます。

生成AIが材料開発にもたらす新たな可能性

生成AIは、材料開発のパラダイムを「予測」から「創出」へと大きくシフトさせる革新的な技術です。従来のマテリアルズインフォマティクス(MI)が既存のデータから物性を予測することを得意としていたのに対し、生成AIは「望ましい特性を持つ、全く新しい材料」を自ら設計・提案できます。これは、研究開発のあり方を根本から変える可能性を秘めています。

テキストや画像を生成するのと同様に、生成AIは原子の組み合わせや分子構造といったデータを学習し、新たな構造を生成します。これにより、これまで人間が思いもよらなかったような革新的な材料が生まれる土壌が整いつつあります。開発プロセスそのものを自動化し、発見のスピードを飛躍的に高める起爆剤として、大きな期待が寄せられています。

「予測」から「生成」へ:未知の材料を直接設計

MIと生成AIの最大の違いは、「逆問題設計」への対応力です。従来のMI(順問題)が「この材料(入力)は、どんな特性(出力)を持つか?」を予測するのに対し、生成AIを活用した逆問題設計は「この特性(出力)を持つためには、どんな材料(入力)が必要か?」という問いに直接答えます。(出典:Generative models for inverse design of inorganic solid materials,Journal of Materials Informatics, 2021)

例えば、「軽量かつ高強度で、特定の温度に耐える」といった要件をAIに与えるだけで、その条件を満たす可能性のある分子構造や結晶構造の候補を複数生成してくれます。しかし、AIが生成したものがそのまま実用できるわけではなく、実務ではシミュレーションによる検証や実験を組み合わせる必要があります。このアプローチにより、研究者は可能性の低い候補を除外し、有望な材料に絞って検証を進めることが可能になります。

研究開発プロセスの自動化と高速化

生成AIは、材料の設計だけでなく、研究開発プロセス全体の自動化にも貢献します。例えば、有望な材料候補が生成された後、その合成方法や実験手順の計画立案をAIがサポートする研究が進んでいます。過去の論文や実験ノートを学習したAIが、最も効率的な実験プロトコルを提案することも可能になるでしょう。

さらに、実験ロボットと連携させることで、実験計画の立案から実行、結果の分析までを自動化する「自律的な実験室(Autonomous Lab)」の実現も視野に入っています。このような自動化は、24時間365日体制での研究開発を可能にし、開発スピードをこれまでにないレベルまで引き上げることが期待されます。

生成AIとMIの連携が生む主なシナジー効果

生成AIとマテリアルズインフォマティクス(MI)の連携は、単なる足し算ではなく、材料開発のサイクルを劇的に加速させる掛け算の効果を生み出します。MIが持つデータ解析・予測能力と、生成AIが持つ新たな構造を創出する能力が組み合わさることで、探索と効率化の両面で大きなシナジーが生まれるのです。この連携により、従来は数十年かかっていた開発が数年単位に短縮される可能性も現実味を帯びてきました。

具体的には、生成AIが創出した膨大な候補材料の妥当性をMIが高速にスクリーニングしたり、逆にMIの予測結果を基に生成AIがより有望な材料構造へと改良を加えたりといった、相互に補完し合う関係を構築できます。この強力な連携が、次世代の材料開発における新たな標準となることは間違いないでしょう。

【探索】データ拡張と逆問題設計による開発の高速化

材料開発分野では、高品質な実験データが不足していることが多く、MIの予測精度が上がらない一因となっていました。ここで生成AIが大きな力を発揮します。既存の少量のデータを基に、統計的にあり得るリアルな仮想データを大量に生成(データ拡張)することで、MIモデルの学習精度を飛躍的に向上させることが可能です。

さらに、前述の「逆問題設計」との連携は強力です。まず「こういう特性が欲しい」というゴールを設定し、生成AIがその条件を満たす材料候補を無数に生成します。次に、その候補群をMIが高速にシミュレーションし、「実現可能性」や「他の特性」を予測して有望なものだけを絞り込みます。このサイクルを回すことで、探索空間を効率的に絞り込み、開発スピードを劇的に向上させます。

【効率化】シミュレーション高速化と専門知識の形式知化

材料の特性を原子レベルで解明する第一原理計算などのシミュレーションは、非常に精度が高い一方で、膨大な計算時間を要するという課題がありました。生成AIの技術を応用することで、高精度な計算結果を学習した軽量なAIモデル(代理モデル)を構築し、シミュレーションを大幅に高速化する取り組みが進んでいます。これにより、従来手法に比べて計算時間を大幅に短縮できると期待されています。

また、生成AIは、論文や特許、過去の実験ノートといった非構造化データ(テキストデータ)の解析も得意です。これまで個々の研究者の頭の中にあった「暗黙知」をAIが読み解き、体系的な「形式知」へと変換・整理することで、組織全体の知識レベルを底上げし、技術伝承の問題解決にも貢献します。

材料開発で活用される主要な生成AIモデル

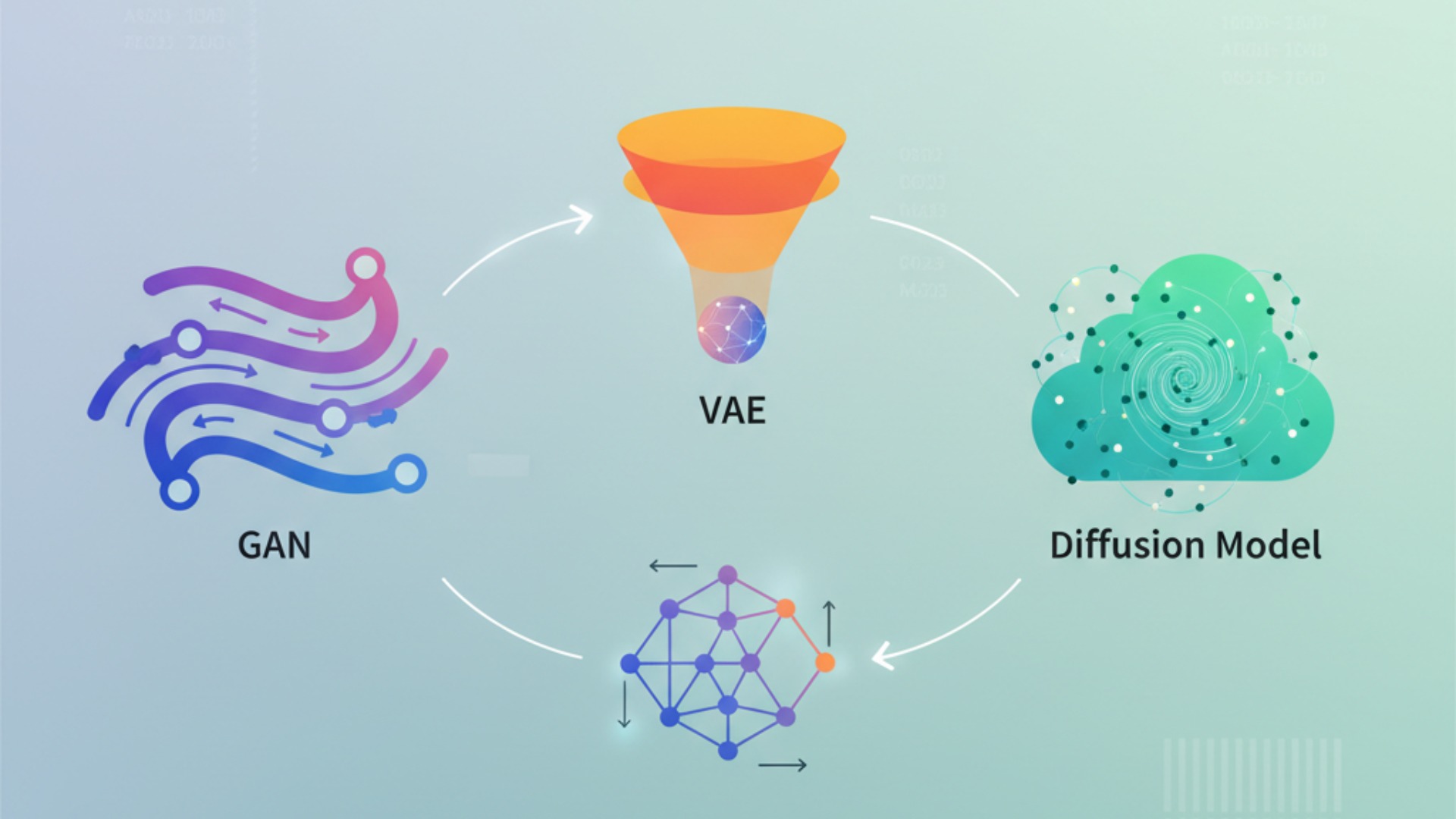

材料開発の分野では、特定のタスクに特化した多様な生成AIモデルが活用されています。代表的なものとして、GANs(敵対的生成ネットワーク)、VAEs(変分オートエンコーダ)、そして拡散モデルなどが挙げられます。これらのモデルは、それぞれ異なるアプローチで新しい分子構造や結晶構造を生成し、材料科学の課題解決に貢献しています。

これらの基盤技術に加え、近年ではGPTシリーズやClaudeシリーズに代表される大規模言語モデル(LLM)も応用され始めています。LLMは、論文や特許などのテキストデータから化学的な知見を抽出し、実験計画の立案や合成プロセスの提案に活用されるなど、その応用範囲を急速に広げています。

具体的なモデルとしては、以下のようなものが研究・活用されています。

- GANs (Generative Adversarial Networks)

- VAEs (Variational Autoencoders)

- 拡散モデル (Diffusion Models)

- Transformerベースのモデル

GANsは、生成器と識別器という2つのネットワークを競わせることで、非常にリアルなデータを生成できるのが特長です。VAEsは、データを低次元の潜在空間に圧縮し、そこから復元することで新たなデータを生成する手法で、構造の多様性を確保しやすいとされています。

最近特に注目されているのが、画像生成分野で高い性能を発揮している拡散モデルです。ノイズから徐々にデータを復元していく過程で、物理法則などの制約を組み込みやすく、妥当性の高い材料構造を生成できると期待されています。また、自然言語処理で大きな成功を収めたTransformerベースのモデルも、分子構造を文字列として扱うことで、新しい化合物の生成に応用されています。

材料開発を加速する生成AI関連ツール・プラットフォーム2選

生成AIとMIを材料開発に活用するためには、専門的なツールやプラットフォームの利用が不可欠です。国内外の企業や研究機関から、計算科学、データ管理、AIモデル構築を統合した先進的なサービスが提供されており、これらを活用することで自社単独での開発に比べ、遥かに迅速にデータ駆動型開発体制を構築できます。ここでは、特に注目度の高い2つの代表的なツール・プラットフォームをご紹介します。

1. 日立製作所の材料開発向けソリューション

日立製作所は、長年のモノづくりで培ってきた知見とAI技術を融合させ、材料開発のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するソリューション群を提供しています。その中核には、実験データ・論文・シミュレーション結果といった形式の異なる多様なデータを統合管理するデータ基盤機能があり、データの統合と再利用を促進します。

また、日立は2025年1月に社内の専門家集団「GenAIアンバサダー」を発足させ、生成AIの活用に注力しています。これにより、過去のデータ資産(実験ノートなど)の解析や新たな材料の提案といった、より高度なデータ駆動型開発を目指しており、今後の動向が注目されます。

2. Citrine Platform

Citrine Platformは、米国のCitrine Informatics社が開発した、材料開発に特化したAIプラットフォームです。スマートなデータ管理基盤とAIモデルを組み合わせることで、製品開発のサイクルを高速化します。特に、AIが次の実験条件を提案する「シーケンシャル・ラーニング」のアプローチに強みを持ち、従来の手法に比べて50〜70%少ない実験回数で目標特性を達成することを目指せます。(出典:Citrine Platform)

化学、バッテリー、金属、コーティングなど幅広い材料分野での導入実績があり、研究者の知見とデータを組み合わせることで、組織全体の知的資産を最大化し、持続的な成長を支援します。

生成AIの導入を成功させるための3つのステップ

生成AIを材料開発に導入し、成果を出すためには、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。最新のツールを導入するだけで自動的に成果が上がるわけではなく、「目的の明確化」「データ基盤の整備」「人材育成」という3つの要素が有機的に連携して初めて、その効果を最大化できます。ここでは、導入を成功に導くための具体的な3つのステップを解説します。

ステップ1:目的の明確化とスモールスタート

導入の第一歩は、「AIを使って何を解決したいのか」という目的を具体的に定義することです。例えば、「特定の製品向け材料の開発期間を30%短縮する」「これまで見つけられなかった特性を持つ新材料の候補を発見する」など、定量的・定性的な目標を設定します。目的が曖昧なままでは、適切なツール選定や費用対効果の測定が困難になります。

そして、最初から全社的な大規模プロジェクトを目指すのではなく、特定のテーマに絞った「スモールスタート」を強く推奨します。まずは成果を出しやすい、かつビジネスインパクトの大きい課題を選定し、パイロットプロジェクトとして着手しましょう。小さな成功体験を積み重ねることが、後の本格展開に向けた社内の理解と協力を得る上で極めて重要です。

ステップ2:データ基盤の整備と品質確保

生成AIやMIの性能は、学習させるデータの質と量に大きく依存します。そのため、社内に散在する実験データ、論文、配合情報などを一元的に集約し、AIが利用可能な形式に整理・標準化するデータ基盤の整備が不可欠です。紙の実験ノートや統一されていないフォーマットのExcelファイルなどをデジタル化し、構造化されたデータベースを構築する作業が求められます。

データの品質確保も同様に重要です。入力ミスや測定条件の欠落など、不正確なデータはAIの誤った学習を招き、予測精度を著しく低下させます。「Garbage in, garbage out(ゴミを入れればゴミしか出てこない)」という言葉の通り、高品質なデータを継続的に蓄積・管理する仕組みづくりが、プロジェクトの成否を分ける鍵となります。

ステップ3:専門人材の育成と外部パートナーとの連携

AIを真に活用するためには、ツールを使いこなす人材が不可欠です。しかし、材料科学とデータサイエンスの両方に精通した人材は極めて希少であり、多くの企業で不足しているのが現状です。したがって、社内の研究者や技術者に対してデータサイエンスのスキルを習得させる「リスキリング」が重要な戦略となります。

同時に、全ての専門知識を内製化することに固執せず、大学やコンサルティング企業など、知見を持つ外部パートナーと積極的に連携することも有効な手段です。外部の専門家の支援を受けながらプロジェクトを推進し、その過程で社内にノウハウを蓄積していく。このような内製と外部連携のハイブリッドアプローチが、最も現実的かつ効果的な人材育成策と言えるでしょう。

導入前に知るべき課題と今後の展望

生成AIは材料開発に革命をもたらす可能性を秘めていますが、その導入と活用にはいくつかの課題も存在します。技術的な限界やコストの問題、さらには知的財産権やデータセキュリティといった法務・ガバナンス面の論点も避けては通れません。これらの課題を事前に理解し、対策を講じておくことが、導入を成功させ、リスクを最小化する上で極めて重要です。ここでは、主要な課題と今後の展望について解説します。

技術的・コスト面の課題:生成物の妥当性と計算リソース

技術的な最大の課題は、AIが生成した材料の「妥当性検証」です。AIは化学的・物理的にあり得ない構造や、合成が極めて困難な物質を提案することがあります。そのため、生成された候補をそのまま鵜呑みにするのではなく、シミュレーションや専門家の知見によってスクリーニングし、最終的には実験による検証が不可欠です。この検証プロセスをいかに効率化するかが今後の鍵となります。

また、高性能な生成AIモデルの学習や大規模なシミュレーションには、膨大な計算リソース(GPUなど)が必要となり、多額のコストがかかります。Matlantisのようなクラウドプラットフォームを利用することで初期投資を抑えることはできますが、継続的な利用コストと投資対効果を見極める必要があります。

法務・セキュリティ面の課題:知財とデータ管理

法務面で最も重要な論点が、生成AIが生み出した発明の知的財産権(特許)の帰属です。現在の日本の法解釈では、AI自体が発明者になることは認められておらず、人間の創作的な寄与があって初めて発明として成立します。AIの生成プロセスに人間がどのように関与したかが、特許取得の可否を左右する重要なポイントとなります。

セキュリティ面では、機密性の高い研究開発データをいかに安全に管理するかが課題です。特に外部クラウドサービスを利用する際は、最低でも以下の点を確認すべきです。データがAIモデルの学習に再利用されないか(学習データ除外オプションの有無)、データの所在地・暗号化・アクセス管理は適切か、そして契約における秘密保持義務や責任範囲は明確か。重要技術を扱う場合は、輸出管理規制(外国為替及び外国貿易法など)に抵触しないか、弁護士などの専門家と確認することも不可欠です。

材料開発のDX化を推進するならAX CAMP

材料開発の分野で生成AIやマテリアルズインフォマティクス(MI)を導入し、成果を出すためには、ツールの導入だけでなく、それを使いこなす人材の育成が最も重要です。しかし、「何から学べば良いかわからない」「データサイエンスの専門家が社内にいない」といった課題を抱える企業様は少なくありません。

AX CAMPは、そのような企業様のために設計された実践型の法人向けAI研修・伴走支援サービスです。単なる知識のインプットに留まらず、貴社の実際の課題をテーマに、手を動かしながらAI活用のスキルを習得できるカリキュラムを提供しています。材料開発の現場で必要なデータ分析手法や、AIモデルの活用方法を、実務直結の形で学ぶことが可能です。

私たちの強みは、研修を提供するだけでなく、その後の実務適用までを徹底的にサポートする「伴走支援」にあります。研修で学んだことを活かして新たなAIプロジェクトを立ち上げる際も、専門家がアドバイザーとして継続的に支援。データ基盤の構築からモデルの選定、効果検証まで、貴社のDX化を成功へと導きます。

「AI人材を育成し、データ駆動型の研究開発体制を構築したい」「外部の専門家の力を借りて、AI導入を確実に成功させたい」とお考えのご担当者様は、ぜひ一度、AX CAMPの詳しい資料をご覧ください。貴社のイノベーションを加速させる、具体的な道筋がそこにあります。

まとめ:生成AIによる材料開発の革新と成功への道筋

本記事では、生成AIとマテリアルズインフォマティクス(MI)が、従来の材料開発が抱える時間、コスト、属人化といった課題をいかに解決し、研究開発に革新をもたらすかを解説してきました。データ駆動のアプローチは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、競争力を維持・向上させるために不可欠な要素となっています。

この記事の要点を以下にまとめます。

- 従来の開発手法の限界:膨大な時間とコスト、研究者の経験への依存が大きな課題。

- MIによる予測:データに基づき、未知の材料の物性を予測し、開発を効率化する。

- 生成AIによる創出:「欲しい特性」から逆算して、全く新しい材料候補を直接設計・提案する。

- 連携によるシナジー:MIと生成AIを組み合わせることで、探索と効率化のサイクルを劇的に加速させる。

- 成功へのステップ:目的の明確化、データ基盤整備、人材育成が導入成功の鍵。

これらの変革を実現するためには、ツールの導入と並行して、それを使いこなせる人材を育成することが何よりも重要です。AX CAMPでは、実務に直結したカリキュラムと専門家による伴走支援を通じて、貴社内でのAI人材育成とデータ駆動型開発体制の構築を強力にサポートします。

AIを活用して開発期間を半分に短縮し、これまで不可能だった革新的な材料を生み出す。そんな未来は、もうすぐそこまで来ています。専門的な支援を活用し、この記事で紹介した施策を確実に実行に移しませんか。AI導入の具体的な進め方や、貴社の課題に合わせた活用方法については、無料相談で詳しくご案内しております。