「グラフ作成にもっと時間がかかっている」

「Excelの操作が難しくて、伝えたいことが表現しきれない」といった悩みを抱えていませんか。資料作成において、データを視覚的に分かりやすく示すグラフは不可欠ですが、その作成には手間と専門知識が求められるのが現状です。この課題を解決する手段として、生成AIの活用が注目されています。テキストで指示するだけで、誰でも簡単に見栄えの良いグラフを自動で作成できるためです。

この記事では、2026年最新の情報に基づき、生成AIを使ったグラフ作成の具体的な方法、メリット、おすすめのツールを徹底解説します。さらに、実践的なプロンプトのコツや、ビジネスで活用する上での注意点まで網羅的に紹介します。最後まで読めば、あなたも生成AIを使いこなし、資料作成の時間を大幅に短縮できるようになるでしょう。AIの活用を体系的に学びたい方向けに、実践的な研修「AX CAMP」の資料もご用意していますので、ぜひ参考にしてください。

生成AIによるグラフ作成とは?従来のツールとの違い

結論として、生成AIによるグラフ作成は、対話形式で「何を見せたいか」を伝えるだけでグラフが完成する点が、従来ツールとの大きな違いです。これは、テキスト指示(プロンプト)を基に、AIがデータを解釈して最適なグラフを自動生成する技術によって実現されています。従来のExcelやBIツールでは、多くの場合ユーザー自身がグラフ種類を選び、データ範囲を指定し、デザインを細かく調整する必要がありました。

この技術革新の背景には、大規模言語モデル(LLM)の進化があります。AIが人間の言葉だけでなく、表形式データの構造や文脈まで深く理解できるようになったことで、データ分析から可視化まで一連のプロセスを自動化できるようになりました。これにより、データ活用のハードルが大きく下がっていると言えるでしょう。

テキスト指示だけでグラフを自動生成

生成AIツールの特に革新的な点は、自然言語での指示だけでグラフ作成が完結する場合があることです。例えば、「X軸を月、Y軸を売上として、商品Aと商品Bの売上推移を折れ線グラフで示して」と入力するだけで、AIがCSVやExcelファイルから該当データを読み取り、即座にグラフを生成します。

さらに、「このグラフを棒グラフに変更して」「Aの線の色を赤にして」といった追加の指示にも柔軟に対応できるツールも存在します。この対話的なプロセスにより、試行錯誤の時間が短縮され、データの本質的な分析や考察により多くの時間を割けるようになります。

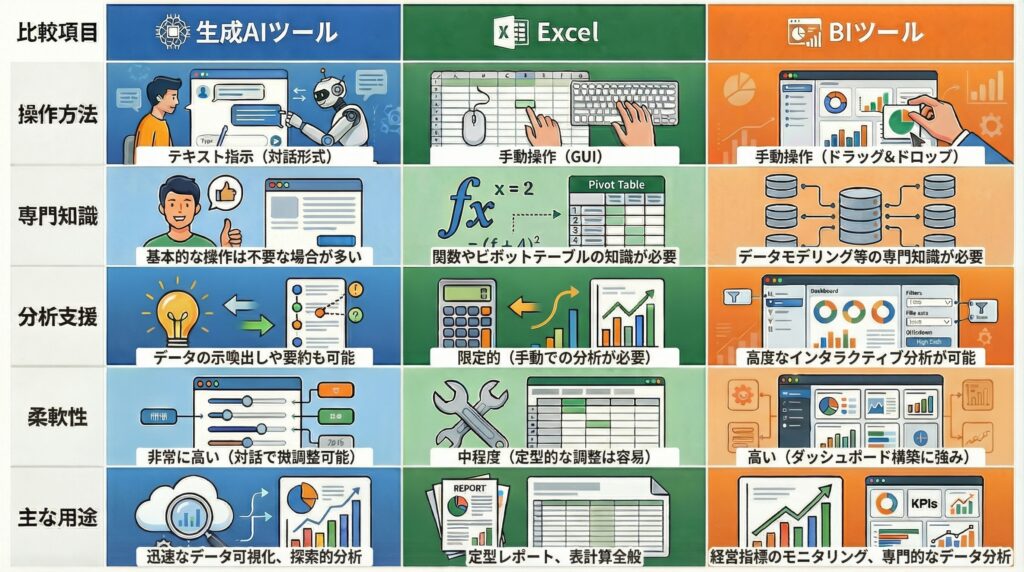

ExcelやBIツールとの機能比較

生成AIと従来のツールは、それぞれに得意な領域があり、目的に応じた使い分けが重要です。以下の表で、それぞれの特徴を比較しました。

要するに、生成AIは専門知識がなくてもスピーディーに多様なグラフを作成できる可能性がある点で優れています。ただし、生成AIがグラフ作成を大幅に簡易化する一方で、結果を正しく解釈・検証するためには、基本的なデータリテラシー(集計方法やファクトチェックなど)が依然として重要である点は理解しておく必要があります。一方で、Excelは細かな書式設定や定型業務、BIツールは大規模データの高度な分析やダッシュボード作成に長けており、それぞれの強みを理解してツールを選択することが求められます。

生成AIでグラフを作成する3つの大きなメリット

生成AIをグラフ作成に活用することには、単に「楽になる」以上のメリットが期待できます。特にビジネスシーンにおいては、生産性を向上させる可能性を秘めており、主な利点として「作業時間の大幅な短縮」「専門知識の不要化」「データ分析の深化」の3点が挙げられます。

これらのメリットを享受することで、データに基づいた迅速な意思決定が促進され、組織全体の競争力強化にも繋がる可能性があります。次のセクションから、それぞれの利点を詳しく見ていきましょう。

作業時間の大幅な短縮

最大のメリットは、作業時間の大幅な短縮です。従来、データを選んでグラフ形式を決め、ラベルやタイトル、色を調整するといった一連の作業には、慣れた人でも数十分かかることがありました。しかし、生成AIを使えば、適切な指示を出すことでこのプロセスをわずか数秒から数分で完了できる場合があります。(出典:Canvaのコンテンツ作成ツール)ただし、これは数十行程度の小規模なテーブルデータなど、データの前処理が不要な場合に限られることが多いです。大規模なデータや複雑な集計が必要な場合は、別途処理時間が必要です。

特に、複数のグラフを作成したり、様々な切り口でデータを可視化したりする探索的な分析作業において、その効果は大きいと言えます。試行錯誤のサイクルを高速で回せるため、より短時間で深い洞察を得られるようになります。

専門知識がなくても高品質なグラフを作成可能

ExcelのピボットテーブルやVLOOKUP関数、BIツールの複雑な操作など、これまでは専門的な知識やスキルがなければ作成が難しかった高度なグラフも、生成AIならテキスト指示だけで作成できる場合があります。例えば、2025年現在、Microsoft 365 CopilotはExcelに深く統合され、自然言語で直接データ分析やグラフ作成を支援する機能が強化されています。 このように、データ分析のハードルが下がり、職種や経験に関わらず誰でもデータを活用しやすくなっています。

例えば、散布図やバブルチャート、ヒートマップといった複雑なグラフも、「AとBの相関関係を散布図で示して」と指示するだけで生成可能です。デザインの調整もAIが自動で行うため、デザインの専門家でなくても見栄えの良い、伝わりやすいグラフを手軽に作成できます。

データ分析から示唆の抽出までをサポート

優れた生成AIツールは、単にグラフを作るだけでなく、そのデータから何が言えるのか、つまり「示唆」までを抽出してくれることがあります。「このグラフから読み取れる傾向を3つ教えて」と指示すれば、AIが売上の急増や特定のセグメントの異常値などを指摘し、テキストで要約してくれます。

この機能により、グラフ作成者はデータ可視化の先にある、ビジネス上の意思決定や次のアクションに繋がる考察に集中しやすくなります。データと対話するように分析を進められるため、これまで見過ごしていた新たな発見が生まれる可能性も高まるでしょう。

【ChatGPT】生成AIでグラフを作成する基本的な方法

手軽さと機能のバランスが良い選択肢の一つとして、OpenAI社が開発したChatGPTが挙げられます。特にChatGPT Plus、Team、Enterpriseといった法人利用も可能な有料プランで利用できる「Advanced Data Analysis」機能(旧Code Interpreter)を使えば、専門的な知識なしで、対話しながらグラフを作成、カスタマイズできます。この機能はファイルのアップロードに対応しており、ExcelやCSV形式のデータを直接分析させることが可能です。

ここでは、ChatGPTを活用してグラフを作成するための基本的な手順を解説します。必要なのは、グラフ化したいデータが格納されたファイルだけです。

必要なデータの準備と入力

まず、グラフにしたいデータを含むファイルを用意します。Excel(.xlsx)やCSV(.csv)形式が一般的で、データは表形式に整えておくのが理想です。具体的には、1行目には「日付」「売上」「商品名」といったヘッダー(項目名)を配置し、2行目以降に実際のデータを入力しておくと、AIがスムーズに内容を理解できます。

準備ができたら、ChatGPTの入力欄にあるクリップマーク(アップロードボタン)をクリックし、作成したファイルをアップロードします。これで、AIがファイルの内容を分析できる状態になります。(注)画面上のアップロードボタンはプランや有効化状況に依存します。Advanced Data Analysisが有効でない場合やプラットフォームによっては代替のアップロード手順が必要になることがあります。

Advanced Data Analysisの活用手順

ファイルのアップロード後、プロンプト(指示文)を入力してグラフ作成を依頼します。基本的な手順は以下の通りです。

- ステップ1:ファイルのアップロードと内容の確認依頼

例:「このCSVファイルを読み込んで、どのようなデータが含まれているか教えてください。」 - ステップ2:具体的なグラフ作成の指示

例:「月ごとの売上合計を棒グラフで作成してください。X軸は月、Y軸は売上合計です。」 - ステップ3:生成されたグラフの確認

AIがPythonコードを自動で実行し、グラフを画像として出力します。内容が指示通りか確認します。 - ステップ4:追加の指示による修正

必要に応じて、デザインの変更や情報の追加を依頼します。

この対話的なプロセスにより、初心者でも直感的にグラフを完成させやすくなります。

生成されたグラフの修正・カスタマイズ指示

一度生成されたグラフは、追加の指示によって自由にカスタマイズが可能です。まるでデザイナーに依頼するように、具体的な変更点をテキストで伝えるだけでAIが修正してくれます。

以下に、よく使われる修正・カスタマイズ指示の例を挙げます。

- デザインの変更

例:「グラフのカラースキームを青系のグラデーションに変更してください。」 - タイトル・ラベルの追加/変更

例:「グラフタイトルを『2025年度上半期 売上推移』にしてください。」「Y軸のラベルに『(単位:万円)』を追加してください。」 - グラフ種類の変更

例:「このデータを折れ線グラフで再描画してください。」 - 情報の追加

例:「各棒グラフの上に、具体的な売上数値も表示してください。」

このように、細かい調整も全て自然言語で完結できるのが、ChatGPTを使ったグラフ作成の大きな魅力の一つです。

無料ツールと有料ツールの機能比較

生成AIによるグラフ作成ツールには、無料で利用できるものから、高機能な有料プランまで様々な選択肢があります。無料ツールは手軽に試せる一方で、ビジネスで本格的に活用するには機能やセキュリティ面での制約も存在します。自社の目的に合ったツールを選ぶためには、両者の違いを正確に理解しておくことが重要です。

ここでは、無料ツールでできることの範囲と限界、そして有料ツールによってどのような高度な機能が利用可能になるのかを解説します。

無料ツールでできることと限界

Canvaの「Magic Charts」や、一部機能を無料で提供しているAIツールは、基本的なグラフ作成を手軽に体験するのに適しています。棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフといった標準的なグラフであれば、テキスト指示から簡単に生成できます。

しかし、無料ツールにはいくつかの限界もあります。まず、一度に扱えるデータ量に上限が設けられていることが多く、大規模なデータセットの分析には向かない場合があります。また、生成されるグラフのデザインやレイアウトのカスタマイズ性が低かったり、より複雑なグラフ(箱ひげ図やウォーターフォールチャートなど)には対応していなかったりする場合があります。さらに、セキュリティポリシーが不明確で、機密性の高いビジネスデータの入力にはリスクが伴う可能性も考慮すべきです。

有料ツールで解放される高度な機能

一方で、ChatGPT PlusやMicrosoft Copilot、Tableau AIといった有料ツールは、ビジネス利用を想定した高度な機能を提供します。最大の利点は、セキュリティが強化されており、入力したデータがAIの学習に利用されない設定(オプトアウト)を選べる点です。これにより、企業の機密情報も安心して扱えます。導入前には、必ず利用規約とデータ処理に関する契約(DPA)を確認してください。

機能面では、扱えるデータ量の制限が緩和され、より多様で複雑なグラフの作成に対応しています。また、API連携によって既存の業務システムやExcel、Googleスプレッドシートなどとシームレスにデータをやり取りできるため、作業効率が飛躍的に向上します。データ分析から示唆の抽出、レポートの自動生成といった付加価値の高い機能も、有料ツールならではの強みと言えるでしょう。

【2026年最新】グラフ作成におすすめの生成AIツール6選

生成AIによるグラフ作成ツールは数多く登場しており、それぞれに特長があります。ここでは、2025年11月時点で特に評価が高く、ビジネスシーンでの活用におすすめのツールを6つ厳選して紹介します。汎用的な対話型AIから、Excel連携に特化したもの、デザイン性に優れたものまで、用途に合わせて最適なツールを選びましょう。

各ツールの強みと主な用途を理解し、自社の課題解決に最も貢献するツールを見つけるための参考にしてください。

1. ChatGPT (Advanced Data Analysis)

OpenAI社の高性能モデルを搭載したChatGPTは、最も汎用性が高く、柔軟なグラフ作成が可能なツールの一つです。有料プランの「Advanced Data Analysis」機能を使えば、CSVやExcelファイルをアップロードし、自然言語で指示するだけでデータ分析からグラフ作成、さらには結果の考察までを行えます。(出典:Data analysis with ChatGPT)対話形式で細かく修正できるため、イメージ通りのグラフに仕上げやすいのが特長です。

2. Microsoft Copilot (Excel連携)

Microsoft 365に統合されたCopilotは、特にExcelユーザーにとって親和性の高い選択肢です。Excelのシートを開いたまま、サイドバーのCopilotに「このデータで売上上位5位の棒グラフを作成して」と指示するだけで、即座にシート内にグラフが挿入されます。使い慣れた環境で作業が完結するため学習コストが低い点に加え、2025年後半のアップデートではPythonとの連携も強化され、より高度なデータ分析や可視化も可能になっています。

3. Google Gemini

Googleが開発したGeminiは、Googleスプレッドシートとの連携に優れています。(出典:Google Workspace Japan 公式ブログ) スプレッドシートの拡張機能を使えば、データを選択してグラフ作成を指示できます。Google Workspaceをメインで利用している企業にとっては、シームレスなデータ連携による効率化が期待できます。

4. Canva Magic Charts

デザインツール大手のCanvaが提供する「Magic Charts」は、デザイン性の高いグラフを手軽に作成したい場合に最適な選択肢の一つです。(出典:Canvaのコンテンツ作成ツール)テキストでデータを入力するか、簡単な指示を出すだけで、Canvaならではの洗練されたデザインのグラフが自動生成されます。プレゼンテーション資料やマーケティングコンテンツにそのまま使えるクオリティが魅力です。

5. Napkin AI

Napkin AIは、主にテキストから図解やチャートを自動生成するツールです。「どのグラフを使えば良いか分からない」という初心者でも、データから意味のある示唆を得やすいのが特長です。(出典:Napkin AI)

6. Tableau AI

BIツールのリーダーであるTableauに搭載されたTableau AIは、本格的なデータ分析を行いたい上級者や企業向けの機能です。自然言語で高度な分析を要求したり、ダッシュボード上のデータを深掘りしたりすることが可能です。既存の膨大なデータ資産を活用し、より専門的なレベルでデータドリブンな意思決定を行いたい場合に強力なツールとなります。

【法人向け】失敗しない生成AIツール選定と導入・定着のポイント

数ある生成AIツールの中から自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要な判断基準があります。単に機能の多さや知名度だけで選ぶのではなく、自社の利用目的や業務フロー、セキュリティ要件と照らし合わせて総合的に評価することが失敗しないための鍵です。ここでは、ツール選定の際に特に重視すべき3つのポイントを解説します。

これらのポイントをチェックリストとして活用し、自社にとって最も費用対効果の高いツールを導入しましょう。

対応グラフの種類やデザイン性|特化型AIか汎用型AIか

まず確認すべきは、自社で作成したいグラフの種類に対応しているかという点です。基本的な棒グラフや折れ線グラフはほとんどのツールで作成できますが、業務によっては散布図、ヒートマップ、ウォーターフォールチャートといった、より専門的なグラフが必要になる場合があります。ツールの仕様を確認し、必要な可視化要件を満たせるかを事前にチェックしましょう。

また、生成されるグラフのデザイン性も重要です。特に、顧客向けの提案資料や公開レポートに使用する場合は、ブランドイメージに合った、洗練されたデザインにカスタマイズできるかがポイントになります。Canvaのようにデザインテンプレートが豊富なツールもあれば、コードベースで細かく調整できるツールもあります。

データ連携の容易さ|Excel・CSVなど既存ツールとの連携

次に重要なのが、既存のデータソースとの連携のしやすさです。多くの企業では、データがExcelファイルやCSVファイル、あるいはGoogleスプレッドシートで管理されています。選ぶツールがこれらの主要なファイル形式をスムーズにインポートできるかは、業務効率に直結します。

さらに、API(Application Programming Interface)連携が可能かどうかも確認しましょう。APIを使えば、社内のデータベースや他の業務システムから直接データを取得してグラフを自動生成するなど、より高度な自動化を実現できます。日常的に使用しているツールとの親和性を考慮することが、導入後の定着を成功させる鍵です。

セキュリティとガバナンス|法人利用で必須の確認点

法人利用において最も重要なポイントが、セキュリティです。特にクラウドベースのツールを利用する場合、入力した機密情報や顧客データがAIの学習に利用されないかを必ず確認する必要があります。多くの有料ビジネスプランでは、データを学習から除外する「オプトアウト」の選択肢が提供されています。利用規約やプライバシーポリシーを精査し、自社のセキュリティ基準を満たすツールを選びましょう。

料金プランも重要な選定基準です。ユーザー数に応じた課金体系なのか、利用量に基づく従量課金なのか、自社の利用規模や頻度を予測して、最もコスト効率の良いプランを検討します。無料トライアル期間があれば積極的に活用し、実際の使用感を確かめてから本格導入を決定するのがおすすめです。

【実践】データからグラフを作成するプロンプト(指示文)のコツ

生成AIから質の高いグラフを引き出すためには、的確なプロンプト(指示文)を入力する技術が不可欠です。AIは指示された内容を忠実に実行しようとしますが、指示が曖昧だと意図しないグラフが生成されてしまいます。「何を、何のために、どのように見せたいのか」を明確に伝えることが、作業効率を上げるための最大のコツです。

ここでは、初心者でもすぐに実践できる、効果的なプロンプトを作成するための3つのポイントを紹介します。

目的と背景を明確に伝える

単に「グラフを作って」と指示するのではなく、なぜそのグラフが必要なのか、目的と背景を伝えることが重要です。AIは文脈を理解することで、より適切なグラフの種類や表現方法を提案してくれるようになります。

悪い例:「このデータでグラフを作って。」

良い例:「経営会議で、今期の商品カテゴリー別売上の構成比を報告するための円グラフを作成してください。データはこのCSVファイルを使用します。」

このように背景情報を加えるだけで、AIはタイトルやラベルに必要な情報を推測し、より完成度の高いアウトプットを初回から生成しやすくなります。

グラフの種類や軸の指定を具体的にする

どのようなグラフを作成したいか、具体的なイメージがある場合は、それを詳細に言語化して伝えましょう。グラフの種類、X軸とY軸に割り当てるデータ項目、データの集計方法などを明確に指定することで、手戻りを大幅に減らすことができます。

悪い例:「売上データをグラフにして。」

良い例:「X軸を『月』、Y軸を『売上金額の合計』とした縦棒グラフを作成してください。データは大きい順に並び替えてください。」

特に、複数のデータ系列を扱う場合は、「商品Aの売上を青い折れ線で、商品Bの売上を赤い折れ線で同じグラフに表示して」のように、凡例や色まで指定するとよりスムーズです。

出力形式(画像ファイル、コードなど)を指示する

生成されたグラフをどのように利用したいかに応じて、出力形式を指示することも有効なテクニックです。例えば、プレゼンテーション資料に貼り付けたい場合は画像ファイル形式、Webサイトに埋め込みたい場合や後で再編集したい場合はプログラミングコード形式での出力を求めると便利です。

指示例(画像ファイル):「完成したグラフを、背景が透明なPNGファイルとしてダウンロードできるように指示します。」

指示例(コード):「このグラフを生成するためのPythonコード(Matplotlibライブラリを使用)を教えてください。」(出典:Data analysis with ChatGPT)

このように最終的なアウトプットの形式まで指定することで、生成AIとのやり取りを最小限に抑え、一連の作業を効率的に完結させることが可能です。

生成AIでのグラフ作成における法人利用での注意点と対策

生成AIによるグラフ作成は非常に強力なツールですが、ビジネスで利用する上ではいくつかの注意点が存在します。特に「情報漏洩のリスク」と「アウトプットの正確性」については、その危険性を正しく理解し、適切な対策を講じなければ、重大な問題に発展しかねません。便利な機能を安全に活用するために、これらの注意点を常に意識することが重要です。ここでは、具体的なリスクの内容と、それらを回避するための対策について解説します。

機密情報・個人データの入力リスクとセキュアな環境の重要性

多くの無料または個人向けの生成AIサービスでは、利用規約上、入力されたデータがAIモデルの学習や改善のために利用される可能性があります。ここに企業の未公開の業績データや顧客の個人情報などを入力してしまうと、意図せず情報が外部に漏洩するリスクがあります。

このリスクへの対策として、最も重要なのは法人向けの有料プランや、入力データを学習に利用しない(オプトアウト)設定が可能なツールを選択することです。Microsoft 365 Copilotや、企業利用を前提としたGraffer AI Studio、ChatGPT Enterpriseといったビジネス向けサービスは、入力データのプライバシー保護を保証しています。 ツールの導入前には、必ずセキュリティポリシーや利用規約を確認し、情報管理部門とも連携して安全性を評価することが不可欠です。

出力された情報の正確性(ファクトチェックの重要性)

生成AIは非常に高度ですが、時として事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション(幻覚)」を起こすことがあります。グラフ作成の文脈では、数値を誤って読み取ったり、計算を間違えたり、データに含まれていない情報を基にグラフを生成したりする可能性がゼロではありません。

そのため、AIが生成したグラフや、そこから導き出された示唆を鵜呑みにするのは危険です。必ず元のデータと照合し、重要な数値や傾向に誤りがないか、人間が最終的なファクトチェックを行う必要があります。特に、経営判断に関わるような重要なレポートに利用する場合は、二重、三重の確認が求められます。AIはあくまで強力なアシスタントであり、最終的な責任は利用者が負うという認識を持つことが大切です。

グラフ作成は第一歩!2025年の生成AIビジネス活用シーン

生成AIの能力は、グラフ作成という単一のタスクに留まりません。その応用範囲は広く、データ分析、レポート作成、プログラム開発など、ビジネスにおける様々な知的生産活動を効率化・高度化するポテンシャルを秘めています。グラフ作成を入り口としてAI活用に慣れたら、次はその能力をより広範な業務に応用していくことで、さらなる生産性向上を目指せます。

ここでは、グラフ作成から一歩進んだ、生成AIの具体的なビジネス活用シーンと、それによって企業がどのような成果を上げているのかを紹介します。

テキストからの図解・資料作成の自動化

生成AIは、作成したグラフの内容を解釈し、そこから読み取れる傾向や考察をまとめたレポートの文章を自動で作成できます。例えば、「この売上推移グラフを基に、月次報告書のドラフトを作成して。特に、売上が急増している要因についての考察も含めてください」と指示するだけで、説得力のある文章案が数分で完成します。

これにより、資料作成にかかる時間を大幅に削減し、人間はより戦略的な内容の推敲や最終調整に集中できます。定型的なレポート業務が多い部門ほど、その効果は大きくなるでしょう。

高度なデータ分析|Python連携によるプログラムコード生成

より高度な活用法として、データ分析のためのプログラミングコードを生成させることも可能です。例えば、「このCSVデータから、PythonのPandasライブラリを使って顧客セグメント別の平均購入単価を計算し、結果をグラフ化するコードを書いて」と指示すれば、専門家でなくても分析コードを入手できます。特にMicrosoft 365 Copilotが搭載されたExcelでは、Python実行環境との連携も進んでおり、よりシームレスな分析が実現しつつあります。

これにより、これまでデータサイエンティストなどの専門職に依存していた高度な分析が、より多くの従業員にとって身近なものになります。業務の自動化や効率化を、現場主導で推進する強力な武器となり得ます。

全社的なAI活用文化の醸成と人材育成の重要性

生成AIの活用は、単なる業務効率化に留まらず、新たな事業機会の創出にも繋がっています。広告運用業務を手掛けるある企業様は、AI活用スキルを習得した結果、既存事業の運用を効率化して生まれた時間で、AIを活用した新規事業の創出を実現しました。(出典:AI・DXで新規事業を創出するには?事業モデルや必要なスキルを解説)

また、SNS広告・ショート動画制作を行う企業様では、採用難と業務負荷の増大が課題でした。AI導入により、採用予定だった2名分の業務をAIが代替し、コスト削減と生産性向上を両立させています。

さらに、美容健康食品の製造販売を行うエムスタイルジャパン様では、コールセンターの履歴確認や手作業の広告レポート作成といった定型業務に多くの時間を費やしていました。AX CAMPで学んだスキルを活かし、GAS(Google Apps Script)を用いた業務自動化を推進した結果、コールセンターの確認業務(月16時間)がほぼゼロになるなど、全社で月100時間以上の業務削減を達成しています。(出典:【2024年最新】生成AIの法人向け活用事例11選!導入効果や課題も解説)

生成AIの活用を体系的に学ぶならAX CAMP

生成AIツールを導入するだけでは、その真価を最大限に引き出すことは困難です。本記事で紹介したようなグラフ作成の効率化や、さらに進んだ業務自動化を実現するためには、自社の課題に合わせてAIを使いこなすための体系的な知識とスキルが不可欠になります。

株式会社AXが提供する「AX CAMP」は、実務直結のカリキュラムと専門家による伴走支援を特長とする、法人向けのAI研修サービスです。(出典:【2024年最新】生成AIの法人向け活用事例11選!導入効果や課題も解説)単なるツールの使い方を学ぶだけでなく、「どの業務に、どのようにAIを適用すれば成果が出るのか」という企画・設計の段階から、実践的な演習を通して業務への定着までをトータルでサポートします。

研修は、各企業の業界や職種、個々のスキルレベルに合わせてカスタマイズが可能です。そのため、AIに初めて触れる初心者から、より高度な活用を目指す担当者まで、全ての受講者が明日から使えるスキルを習得できます。「AIを導入したが、現場で活用されていない」「何から手をつければ良いか分からない」といった課題をお持ちの企業様にこそ、最適なプログラムです。AI活用を全社的に推進し、具体的な成果に繋げたいとお考えでしたら、まずは無料の資料請求や相談会をご検討ください。

まとめ:生成AIでグラフ作成を自動化し業務を効率化しよう

本記事では、生成AIを活用したグラフ作成の基本から、具体的なツール、実践的なプロンプトのコツ、そして注意点までを網羅的に解説しました。ChatGPTのような対話型AIだけでなく、Microsoft 365 CopilotやNapkin AIのような特化型ツールも登場し、これまで手間と専門知識を要したデータ可視化のプロセスを劇的に変革する力を持っています。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- テキスト指示で自動生成: 生成AIは自然言語の指示だけで高品質なグラフを自動で作成する。

- 時間短縮と知識不要: グラフ作成にかかる時間を大幅に短縮し、専門知識がない担当者でもデータ活用が可能になる。

- ツールの適材適所: ChatGPT、Copilot、Canvaなど、用途や既存環境に応じて最適なツールを選ぶことが重要。

- プロンプトが鍵: AIの能力を最大限に引き出すには、目的や背景、具体的な要件を伝えるプロンプトが不可欠。

- リスク対策は必須: 機密情報の入力リスクやAIの出力の正確性には常に注意し、セキュリティ対策とファクトチェックを徹底する。

グラフ作成の自動化は、AIによる業務改革の第一歩です。この技術を使いこなすことで、資料作成業務を効率化し、より創造的で付加価値の高い仕事に時間を使うことが可能になります。もし、自社でのAI導入や人材育成を本格的に進めたいとお考えであれば、専門家の支援を受けながら体系的にスキルを習得することが、効果を高めるための一つの方法です。AX CAMPでは、貴社の課題に合わせた実践的な研修と導入支援を通じて、AIの活用定着をサポートします。詳しい情報や導入事例については、お気軽にお問い合わせください。※研修の効果には個社差があり、成果を保証するものではありません。