「図面作成にかかる時間を短縮したい」

「設計業務の属人化から脱却したい」

多くの製造業や建設業の現場では、このような課題が共通して聞かれます。従来のCADソフトによる手作業中心のプロセスは、ベテランの経験に頼る部分が大きく、設計変更への迅速な対応や、若手への技術継承が難しいという側面がありました。この課題を解決する鍵として、生成AIによる図面作成が急速に注目を集めています。

本記事では、2025年現在の生成AIによる図面作成の可能性と限界、具体的な活用シーン、そしておすすめのツールまでを専門家の視点で網羅的に解説します。この記事を読めば、自社の設計業務に生成AIをどのように取り入れ、生産性を飛躍させられるかの具体的なイメージが掴めるはずです。AI導入を成功させるための実践的なノウハウや人材育成のヒントを知りたい方は、弊社の「AX CAMP」で提供している資料もぜひ参考にしてください。

生成AIによる図面作成の現在地【2026年最新】

生成AIによる図面作成は、簡単な指示から図面の草案を自動生成したり、既存の図面を効率的に修正したりするレベルまで進化しました。完全に人間の設計者に取って代わる段階には至っていませんが、設計プロセスにおける強力なアシスタントとして、その地位を確立しつつあります。特に、ラフスケッチやテキストベースの要件から、複数の設計パターンを瞬時に提案する能力は、従来のプロセスを大きく変える可能性を秘めています。

この技術は、設計初期のアイデア出しを加速させるだけではありません。過去の膨大な図面データを学習し、組織の設計標準に沿った最適な設計を提案することもできます。もちろん、最終的な仕上げや専門的な判断は、依然として人間の設計者が担います。しかし、定型的な作図や修正作業の多くを自動化できるため、設計者はより付加価値の高い創造的な業務へ集中できるようになるのです。

生成AIで図面作成はどこまで可能か

現在の生成AI技術は、図面作成の様々なフェーズでその力を発揮します。例えば、手書きのラフスケッチを読み込ませるだけで、数分できれいなCADデータに清書するツールが登場しています。 また、「直径50mmのフランジが付いたパイプ」といった具体的なテキスト指示から、基本的な2D図面や3Dモデルを生成することも可能です。

さらに、既存の図面に対して「この部分の穴の数を4つから6つに変更して」といった自然言語での修正指示も実用化が進んでいます。ただし、複雑なアセンブリ(部品の組み合わせ)や、専門的な公差・幾何公差の自動設定など、高度な専門知識を要する領域ではまだ人間の介入が不可欠です。AIはあくまで強力な支援ツールであり、最終的な品質保証は設計者の責任となることを理解しておく必要があります。

従来のCADとの違いと注目される背景

従来のCAD(Computer-Aided Design)が、設計者が一つひとつコマンドを入力して図形を描く「道具」だったのに対し、生成AI搭載ツールは全く異なるアプローチを取ります。設計者の意図を汲み取り、複数の設計案を自動で生成・提案してくれる「パートナー」のような存在です。設計者が大まかな要件や制約条件を与えるだけで、AIが最適な形状や構造を計算し、複数の選択肢を提示してくれます。

この技術が注目される背景には、製品開発サイクルの短縮化や、熟練設計者の不足といった業界全体の深刻な課題があります。生成AIを活用すれば、若手の設計者でもベテランのノウハウが反映された質の高い設計案を短時間で得られます。これにより、企業全体の設計能力の底上げと、市場投入までの時間短縮(タイム・トゥ・マーケットの短縮)が期待されているのです。

生成AIを図面作成に活用する主なメリット

生成AIを図面作成に活用する最大のメリットは、設計プロセスの圧倒的な効率化と、品質の標準化による属人化の解消です。これまで数日かかっていた初期設計案の作成が数時間に短縮されるなど、劇的な時間削減が期待できます。 これにより、設計者はより多くの時間を、顧客との要件調整や、より付加価値の高い創造的な業務に充てられるようになります。

また、AIは過去の成功事例や設計基準を学習するため、誰が使っても一定レベル以上の品質を保った図面を作成できます。これは、設計者のスキルや経験による品質のばらつきを抑え、組織全体の設計品質を底上げする効果があります。次のセクションで、これらのメリットをさらに詳しく見ていきましょう。

設計・作図プロセスの圧倒的な効率化

生成AIは、特に反復作業や時間のかかる作業の自動化において絶大な効果を発揮します。部品リストの自動作成、寸法の自動記入、複数の設計変更案の同時生成といった作業を瞬時に完了させることが可能です。これにより、設計者は単純作業から解放され、より本質的な設計検討に集中できます。

実際に、建設業界では大手ゼネコンの大成建設が、生成AIを活用して施工計画書の作成時間を85%削減したという具体的な成果を報告しています。 この効果は図面作成そのものに留まりません。関連する書類作成業務にも応用できるため、設計プロセス全体のスループットが向上し、開発期間の短縮に直結するのです。(出典:大成建設、施工計画書の作成時間85%減 発注図面や文書からAIが生成)

品質向上と属人化の解消

設計業務は、個人の経験やノウハウに依存する「属人化」が起こりやすい領域です。しかし、生成AIに社内の設計標準や過去の優良な図面データを学習させることで、そのノウハウを形式知化し、組織全体で共有できます。これにより、若手や経験の浅い担当者でも、ベテランの知見が反映された高品質な図面を作成できるようになります。

さらに、AIは人間が見落としがちな設計上のミスや、より効率的な構造などを客観的なデータに基づいて提案してくれます。この「第三者の視点」を取り入れることで、ヒューマンエラーの削減と、製品品質全体の向上が期待できます。設計ノウハウの継承問題に悩む企業にとって、これは事業継続性の観点からも大きなメリットと言えるでしょう。

生成AIによる図面作成の主な活用シーン

生成AIの活用シーンは、設計プロセスの初期段階であるコンセプト設計から、既存図面の修正、さらには2D図面資産の3Dモデル化まで多岐にわたります。特に、複数のデザイン案を比較検討したい場合や、過去の類似案件を参考に新しい図面を作成する場合に、その能力を最大限に発揮します。これにより、設計者はゼロから作図する手間を大幅に削減できるのです。

また、顧客からの急な仕様変更依頼にも、AIを使えば迅速に対応できます。変更箇所を指示するだけで、関連する部分の寸法や形状を自動で調整し、修正案を即座に提示することが可能です。これにより、手戻りの削減と顧客満足度の向上が期待できます。

コンセプト設計から修正作業までの自動化

コンセプト設計の段階では、テキストや簡単なスケッチから、AIが複数のデザイン案を自動生成します。設計者は、それらの案を比較検討し、最も優れたものをベースに詳細設計を進めることができます。これにより、従来は難しかった多様なアイデアの検討が容易になり、より革新的な製品開発に繋がります。

修正作業においても、AIは強力なアシスタントとなります。例えば、弊社のAI研修「AX CAMP」を導入した広告運用を手掛けるグラシズ様では、AIを活用してLP(ランディングページ)制作を内製化しました。その結果、これまで外注で3営業日かかっていた制作時間がわずか2時間に短縮され、月10万円のコスト削減を実現しています。 図面作成においても、ジェネレーティブデザインの活用により、複数の設計案生成にかかる時間が大幅に短縮されることが期待できます。

2D図面から3Dモデルへの自動変換

多くの企業では、過去に作成された膨大な量の2D図面が資産として保管されています。しかし、これらの図面を3Dモデル化してシミュレーションや解析に活用するには、多大な時間と労力が必要でした。生成AIは、この課題を解決する手段としても注目されています。

AIに2D図面を読み込ませることで、その形状や寸法を自動で認識し、3Dモデルを生成する技術の開発が進んでいます。この技術が普及すれば、過去の図面資産を有効活用し、製品の性能予測やバーチャルな試作品の検討が容易になります。これにより、物理的な試作品の製作回数を減らし、開発コストの削減と期間短縮に大きく貢献するでしょう。

【2026年版】図面作成におすすめの生成AI搭載ツール7選

図面作成に活用できる生成AI搭載ツールを選定する際は、「ジェネレーティブデザイン」のように設計プロセスそのものを革新するツールか、既存のCADソフトを拡張して業務を効率化するツールか、という視点が重要です。自社の目的や現在の業務フローに合わせて、最適なツールを選択する必要があります。ここでは、それぞれの目的に合わせた代表的なツールを7つ紹介します。

なお、AI技術の進化は非常に速いため、各ツールの機能や対応範囲は常にアップデートされています。導入を検討する際は、必ず公式サイトで最新の情報を確認し、可能であればトライアル版で自社の業務との相性を試すことをお勧めします。

ジェネレーティブデザインに強い主要ツール

ジェネレーティブデザインとは、設計者が設定した強度や重量、コストなどの制約条件に基づき、AIが最適な形状を自動で生成する技術です。人間では思いつかないような、軽量かつ高剛性なデザインを生み出すことができます。

- Autodesk Fusion 360: クラウドベースの統合3D CAD/CAM/CAEツール。ジェネレーティブデザイン機能が強力で、設計から製造までを一気通貫でサポートします。

- PTC Creo(Generative Topology Optimization=GTO):材料・製造条件などの制約から最適形状を自動提案する公式拡張機能です。名称は GTO が正式で、Creo の機能として提供されています。

- Siemens NX(Topology Optimization/Generative Design):NX にはトポロジ最適化やジェネレーティブ設計があり、収束モデリング等の技術で軽い設計が注目されています。

- Dassault Systèmes CATIA: 自動車や航空宇宙業界で広く利用される高機能CAD。ジェネレーティブデザイン機能も搭載し、大規模な製品開発に対応します。

既存業務の効率化を支援する注目ツール

これらのツールは、既存のCADソフトウェアのプラグインとして導入したり、特定の作業を自動化したりすることで、日々の設計業務の効率に使われています。

- AutoCAD(Autodesk Assistant 搭載):業界標準の2D/3D CAD。AutoCAD 2025 では、AI を使った Autodesk Assistant が質問への回答や操作サポートをしてくれます。

- SolidWorks (クラウド版で「Design Assistant」搭載): 3D設計で人気の高いCAD。AIベースの設計アシスタント機能が、形状の提案やエラーの検出を支援します。

- 画像生成AI技術の応用: 特定のツール名ではありませんが、画像生成AIの技術を応用し、ラフスケッチや写真から3Dモデルのアイデアを生成するような、新しいタイプのツールも登場し始めています。

生成AI搭載ツールの選び方と比較ポイント

生成AI搭載ツールを導入する際、最も重要な比較ポイントは、自社が扱う製品の分野(機械、建築、電気など)に対応しているか、そして既存の設計データやシステムとスムーズに連携できるかという2点です。多機能なツールであっても、自社の業務フローに合わなければ宝の持ち腐れになってしまいます。まずは無料トライアルなどを活用し、操作性や連携性を確認することが不可欠です。

さらに、導入後のサポート体制も軽視できません。特に初めてAIツールを導入する場合、操作方法のトレーニングやトラブル発生時のサポートが充実しているベンダーを選ぶことが、導入を成功させるための鍵となります。

対応分野と既存システムとの連携性

ツールによって、得意とする専門分野は異なります。例えば、航空宇宙部品のような複雑な曲面設計に強いツールもあれば、建築設計におけるBIM(Building Information Modeling)との連携を重視したツールもあります。自社の主要な業務内容と、ツールの機能が合致しているかを最優先で確認しましょう。

また、既存のCADデータ(DXF, DWG, STEPなど)を問題なく読み込めるか、また、PDM(製品データ管理)やPLM(製品ライフサイクル管理)といった基幹システムと連携できるかも重要なポイントです。データ連携がスムーズに行えないと、かえって業務が非効率になる可能性があるため、導入前に必ず連携テストを行うことを推奨します。

導入・運用サポート体制の充実度

ツールの導入はゴールではなくスタートです。実際に業務で活用していく中で、必ず疑問点や問題点が出てきます。その際に、日本語で迅速に対応してくれるサポートデスクがあるか、オンラインのチュートリアルや研修プログラムが提供されているかは、非常に重要な選定基準となります。

特に、中小企業で専任のIT担当者がいない場合は、ベンダーや代理店のサポート体制の手厚さが、導入プロジェクトの成否を分けると言っても過言ではありません。導入支援だけでなく、定期的な活用セミナーやユーザーコミュニティの有無なども確認し、長期的に安心して利用できるパートナーを選びましょう。

生成AIを図面作成に導入する3ステップ

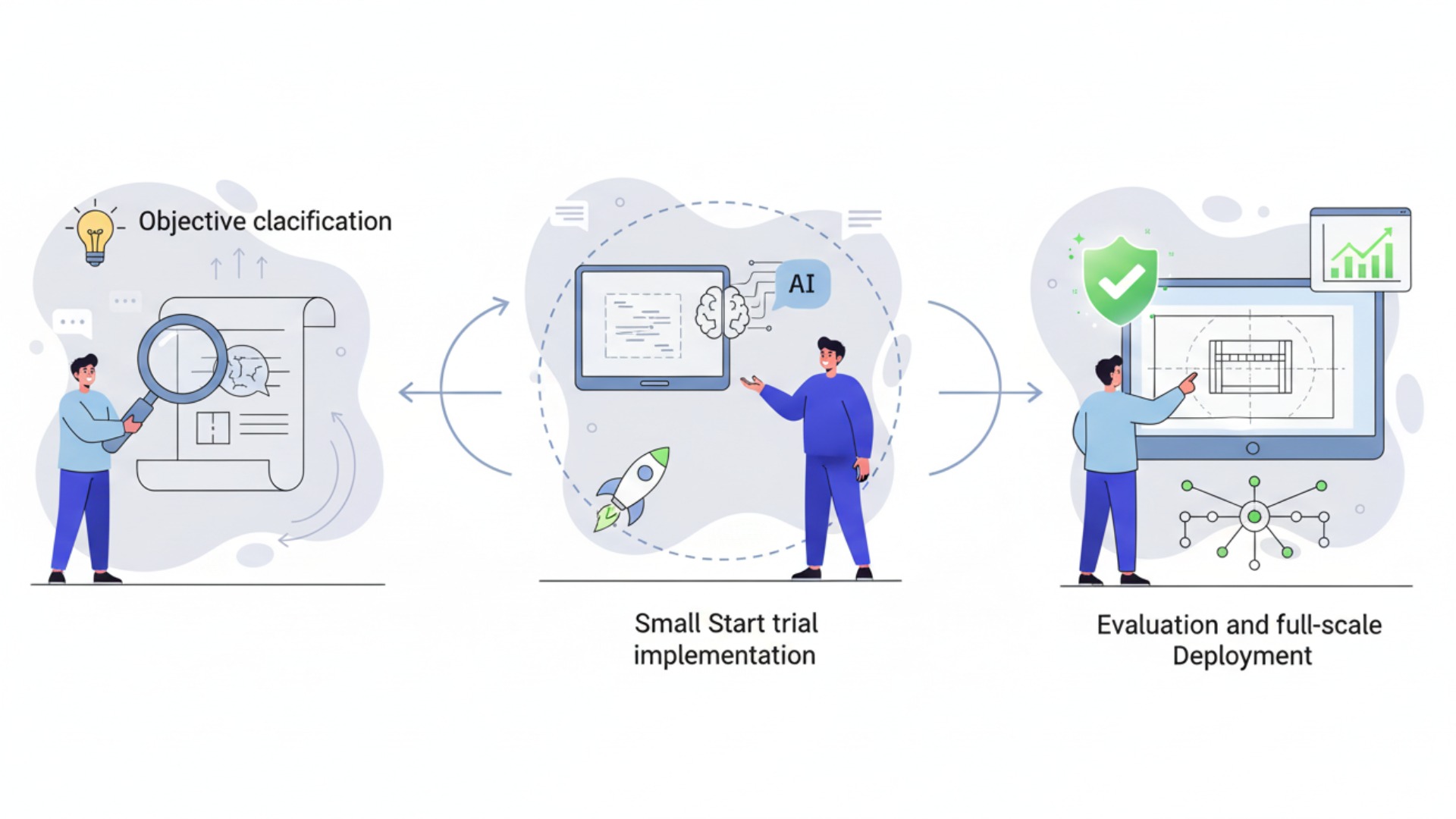

生成AIを図面作成に導入する際は、いきなり全社展開を目指すのではなく、段階的に進めるのが成功の鍵です。具体的には、「目的の明確化」「スモールスタートでの試験導入」「評価と本格展開」という3つのステップで進めることを推奨します。このアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、着実に成果を出すことができます。

各ステップで重要なのは、関係者間での合意形成です。なぜAIを導入するのか、どのような成果を目指すのかを、経営層から現場の設計者までが共有することで、導入プロジェクトがスムーズに進みます。

Step1: 導入目的の明確化とツール選定

最初のステップは、「なぜ生成AIを導入するのか」という目的を具体的に定義することです。例えば、「コンセプト設計にかかる時間を50%削減する」といった目標のほか、実際に2025年末には大手建設会社で施工計画書の作成時間が85%削減されたという事例も報告されています。 このように、具体的な数値目標を設定することが重要です。この目的が曖昧なままでは、ツールの選定基準も定まらず、導入後の効果測定もできません。

目的が明確になったら、その目的を達成するために最も適したツールを選定します。前述の比較ポイントを参考に、複数のツールをリストアップし、機能やコスト、サポート体制を比較検討します。この段階で、ベンダーのデモンストレーションを受けたり、導入事例を参考にしたりするのも有効です。

Step2: スモールスタートでの試験導入(PoC)

次に、特定の部署やプロジェクトチームなど、範囲を限定して試験的にツールを導入します。これをPoC(Proof of Concept:概念実証)と呼びます。PoCの目的は、本格導入の前に、実際の業務でツールが本当に効果を発揮するのかを検証することです。

PoCを成功させるには、事前に評価項目と成功基準を明確に定めることが不可欠です。例えば、「特定の図面の作成時間が従来比で40%以上短縮されたら成功とする」といった具体的な基準を設けます。期間は1〜3ヶ月程度を目安とし、参加メンバーからの定性的なフィードバックも丁寧に収集することが、次のステップに繋がります。

Step3: 評価と本格導入・社内展開

PoCの期間が終了したら、事前に設定した評価項目に基づいて効果を測定し、本格導入の可否を判断します。期待した効果が得られた場合は、次のステップとして社内展開を進めます。その際、PoCで見つかった課題(操作が難しい、特定の機能が使いにくいなど)を改善するための対策も同時に検討します。

本格導入にあたっては、社内向けの運用ルールの策定や、全設計者向けの研修プログラムの実施が不可欠です。一部の詳しい人だけが使える状態では、組織全体の生産性向上には繋がりません。誰もがAIを使いこなせる環境を整えることが、投資対効果を最大化する上で最も重要です。

生成AIを図面作成で活用する際の注意点と課題

生成AIは図面作成に革新をもたらす一方で、いくつかの注意点と課題も存在します。特に、AIが生成した結果の精度をどう担保するか、そして機密情報である設計図面のセキュリティをどう守るかは、導入前に必ず検討すべき重要な項目です。これらのリスクを管理できる人材の育成が、AI活用の成否を分ける最大の課題と言えるでしょう。

また、AIの生成物に関する著作権や知的財産権の取り扱いも、まだ法整備が追いついていないグレーな部分があります。ツールの利用規約を十分に確認し、自社の情報を守るための対策を講じる必要があります。

生成結果の精度担保とセキュリティリスク

生成AIは非常に高度な技術ですが、その生成物が常に100%正しいとは限りません。そのため、AIが生成した図面は、必ず経験豊富な設計者がレビューし、その正確性を検証するプロセスが不可欠です。特に、専門的な知識が求められる設計分野では、AIが事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成する可能性も考慮すべきです。

セキュリティ面では、クラウドベースのAIツール利用時に、企業の生命線である設計情報が意図せず漏洩・利用されるリスクを管理しなくてはなりません。社内規程や利用承認フローを整備し、以下の点を確認することが重要です。

- データ利用範囲: 入力したデータがAIの再学習に利用されないか(オプトアウト可能か)。

- セキュリティ対策: 通信や保存データの暗号化、アクセスログの管理は十分か。

- 契約条項: データ所在地や準拠法、ベンダーの責任範囲は明確か。

AIを使いこなすための人材育成

高価なツールを導入しても、それを使いこなせる人材がいなければ意味がありません。生成AIを効果的に活用するには、CADの操作スキルに加えて、AIに対して的確な指示(プロンプト)を与える能力や、AIの生成結果を批判的に評価し、修正する能力が求められます。これらのスキルは、従来の設計者教育ではカバーされてきませんでした。

社内での研修体制を構築することが理想ですが、専門知識を持つ人材がいない場合は、外部の研修サービスを活用するのも有効な手段です。実際に、大手ゼネコンの大成建設では、生成AIを活用して施工計画書の作成時間を85%も削減することに成功しています。 これは、専門的な研修を通じて従業員がAIを使いこなすスキルを習得したからこそ実現できた成果です。単なるツール導入に留まらず、人材育成への投資が、これほど劇的な生産性向上に繋がることを示す好例と言えるでしょう。

図面作成における生成AIの将来性と今後の展望

図面作成における生成AIの技術は、今後さらに進化し、設計業務のあり方を根底から変えていくと予測されます。将来的には、より高度な「Text to CAD」技術が普及し、設計から製造、保守に至るまでの全プロセスがAIによって一気通貫で最適化される時代が到来するでしょう。これにより、設計者は単純な作図作業から完全に解放され、より創造的で戦略的な役割を担うことになります。

また、AIは個々の設計だけでなく、サプライチェーン全体を最適化する役割も期待されています。材料の調達可能性や製造コスト、さらには市場の需要予測までを考慮に入れた設計案をリアルタイムで生成できるようになるかもしれません。

「Text to CAD」技術の進化と普及

「Text to CAD」とは、設計者が「こういう機能を持つ、こんな見た目の部品が欲しい」と自然な言葉で入力するだけで、AIがその要求を満たす3DのCADデータを直接生成する技術です。現在はまだ研究開発段階の部分も多いですが、この技術が成熟すれば、CADの専門家でなくても、誰もが頭の中のアイデアを簡単に形にできるようになります。

ただし、AIが生成した設計が第三者の特許権などを侵害しない保証はありません。生成データを利用する前には、社内の知財部門によるレビューや、必要に応じて専門家による調査(FTO調査)を行うことが重要です。また、ツールの利用規約で、生成物の権利帰属やベンダーの保証範囲(第三者権利を侵害しないことの表明保証など)を必ず確認しましょう。

設計から製造・保守まで一気通貫するAI活用

将来的に、生成AIの役割は図面作成だけにとどまりません。AIが生成した設計データは、そのまま製造用のプログラム(CAM)や、3Dプリンターのデータとして活用されます。さらに、完成した製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析することで、AIが最適な保守タイミングを予測したり(予知保全)、次の製品設計にフィードバックしたりする「デジタルツイン」の実現も進むでしょう。

このように、設計、製造、販売、保守という製品のライフサイクル全体がデータで繋がり、AIによって常に最適化され続ける世界が目前に迫っています。この大きな変化に対応できるかどうかが、企業の競争力を左右する重要な要素となります。

生成AIによる図面作成のスキル習得ならAX CAMP

本記事で解説したように、生成AIを図面作成に活用することは、単にツールを導入するだけでは成功しません。自社の業務プロセスを深く理解し、どの部分にAIを適用すれば最も効果的かを見極める戦略的な視点と、AIに的確な指示を与え、その結果を評価・修正できる実践的なスキルが不可欠です。しかし、これらのスキルを独学や手探りで習得するには多くの時間と労力がかかります。

私たちAXが提供する法人向けAI研修サービス「AX CAMP」は、まさにこうした課題を解決するために設計されています。一般的なツールの使い方を学ぶだけの研修とは異なり、貴社の具体的な業務課題や導入目的に寄り添った、実践直結型のカリキュラムを提供します。製造業や建設業など、貴社の業種に特化した研修プログラムの提供も可能で、AI導入支援から実践的なトレーニングまでを一気通貫でサポートします。

「何から手をつければ良いかわからない」「導入しても社員が使いこなせるか不安」といったお悩みをお持ちの企業様こそ、私たちのサービスが力になります。研修を通じて、AIを単なる「道具」としてではなく、ビジネスを成長させる「パートナー」として活用するための土台を築くことができます。ご興味をお持ちいただけましたら、まずは無料相談にて、貴社の課題や展望をお聞かせください。貴社の課題やご予算に応じた最適なAI活用プランをご提案します。

まとめ:生成AIによる図面作成で設計業務を変革しよう

本記事では、生成AIによる図面作成の現状から将来性、具体的な活用法やツールの選び方までを網羅的に解説しました。改めて、重要なポイントを以下にまとめます。

- 設計プロセスの効率化: AIは反復作業を自動化し、初期設計や修正にかかる時間を大幅に短縮します。

- 品質の標準化と属人化解消: 熟練者のノウハウをAIに学習させ、組織全体の設計品質を底上げできます。

- ツール選定の3つの要点: 自社の「対応分野」、既存システムとの「連携性」、そして「サポート体制」が重要です。

- 成功へのステップ: 「目的の明確化」から始めるスモールスタートと、AIを使いこなすための「人材育成」が成功の鍵を握ります。

生成AIは、もはや遠い未来の技術ではありません。設計・製造業の現場に革命的な変化をもたらす、現実的な選択肢となっています。この変化の波に乗り遅れないためには、早期に情報を収集し、自社での活用を検討し始めることが重要です。しかし、何から手をつければ良いか分からない、導入を推進できる人材がいない、といった課題に直面することも少なくありません。

そのような場合は、ぜひ専門家の支援をご活用ください。弊社「AX CAMP」では、貴社の状況に合わせた最適な研修プログラムの提供を通じて、生成AIの導入から活用、そして社内文化への定着までを強力にサポートします。図面作成業務の変革に向けた第一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。詳しくは、下記の資料請求や無料相談をご利用ください。