生成AIを自社事業に活用したいものの、

「何から手をつければいいかわからない」

「開発には莫大なコストと専門知識が必要なのでは?」

といった不安から、一歩を踏み出せずにいる企業は少なくありません。しかし、生成AIの開発は必ずしもゼロからモデルを構築する必要はなく、既存の技術をうまく活用すれば、現実的なコストで大きな業務改善を実現できます。

この記事では、生成AI開発の基本的な知識から、具体的な開発手法、費用相場、そして成功に導くためのステップまでを、実例を交えて網羅的に解説します。最後まで読めば、自社に最適なAI開発のアプローチを見つけ、具体的な導入計画を立てるための知識が身につくはずです。

なお、AI導入を具体的に進める上で必要な要件定義のポイントをまとめた資料もご用意しています。ぜひ、本記事とあわせてご活用ください。

記事:【AI導入しないことが経営リスクになる時代】先行企業が手にした圧倒的な競争優位とは?

生成AIの開発とは?基本をわかりやすく解説

生成AI開発とは、新しいコンテンツを創出するAIを自社の業務やサービスに組み込むことを指します。具体的には、テキスト、画像、音声、プログラムコードなどを生成するAIを活用し、特定の目的を達成するためのシステムを構築・導入する一連のプロセスです。これまでのAIが主にデータの「分類」や「予測」を担っていたのに対し、生成AIは「生成」する能力を持つ点が決定的な違いと言えます。

この「創造」する能力によって、従来は人間が多くの時間を費やしていたクリエイティブな作業や、複雑な情報処理の自動化ができます。結果として、ビジネスに全く新しい価値をもたらす強力なエンジンとして期待されているのです。次のセクションでは、従来のAIとの違いをさらに掘り下げていきましょう。

従来のAIとの根本的な違い

従来のAIと生成AIの最も根本的な違いは、その目的にあります。従来のAIは、与えられたデータからパターンを学習し、特定のタスク(例:画像認識、需要予測)を実行することに特化していました。一方で、生成AIは学習したデータをもとに、全く新しい独自のコンテンツを生成することを目的としています。

例えば、従来のAIが猫の画像を「猫である」と識別するのに対し、生成AIは「猫の画像を描いて」という指示で、世の中に存在しない猫の画像をゼロから創り出せます。この「創造性」こそが、生成AIがビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めている理由なのです。

主な種類と2025年におけるビジネスインパクト

生成AIは、生成するコンテンツの種類によっていくつかのカテゴリに分類されます。それぞれの分野で技術は急速に進化しており、ビジネスへのインパクトもますます大きくなっています。

- テキスト生成:記事作成、メール文案、要約、翻訳など

- 画像生成:広告クリエイティブ、デザイン案、イラスト作成など

- 動画生成:プロモーションビデオ、マニュアル動画の作成など

- 音声生成:ナレーション、音声アシスタント、多言語対応など

- プログラムコード生成:開発支援、自動デバッグ、テストコード作成など

上記のような種類が代表的です。特にビジネスシーンでは、テキスト生成AIによるレポート作成の自動化や、画像生成AIによる広告クリエイティブの高速な試作、プログラムコード生成AIによる開発支援などが既に広く活用されています。

2026年時点では、これらの技術を組み合わせ、より高度で複合的なタスクを自動化する動きが加速しています。例えば、顧客からの問い合わせメール(テキスト)をAIが分析し、回答文案(テキスト)と関連製品の紹介画像(画像)を自動で生成するといった活用が考えられます。複数の生成AIを連携させることで、ビジネスプロセスの大部分を自動化できる可能性を秘めているのです。

生成AI開発に必須の基礎知識

生成AI開発を検討する上で、技術的な背景を完全に理解する必要はありませんが、いくつかの基本的な用語を知っておくことは重要です。特に「LLM(大規模言語モデル)」「API」「ファインチューニング」の3つは、開発手法やコストを理解するための鍵となります。

LLM(大規模言語モデル)の仕組みと主要モデル

LLM(Large Language Models)とは、生成AIの頭脳にあたる部分で、膨大な量のテキストデータを学習することで、人間のように自然な文章を生成したり、内容を要約したりする能力を持つモデルです。LLMは、インターネット上の公開情報やライセンスが付与された書籍など、膨大なテキストデータを学習します。ただし、そのデータの利用にあたっては、著作権や個人情報保護といった法務・倫理的な配慮が不可欠です。この学習プロセスを通じて、人間のように自然な言語を操る能力を獲得するのです。

LLMは、入力文をトークンという単位に分け、次に来る可能性が最も高いトークンを順に予測して文章を生成します。2025年9月時点での主要な例として、以下のようなモデルが挙げられます。

- GPT-5 (OpenAI社)

- Gemini 2.5 Pro (Google社)

- Claude Sonnet 4.5 (Anthropic社)

これらのモデルは、それぞれに得意なタスクや特徴があり、開発の目的や用途に応じて最適なモデルを選択することが重要になります。

開発で用いられる主要技術(言語・API・ファインチューニング)

LLMを実際にビジネスで活用するためには、いくつかの技術を組み合わせてシステムを構築します。開発の現場で特に重要となる技術は以下の通りです。

- 開発言語:特にPythonが広く使われています。AI・機械学習向けのライブラリやフレームワークが豊富で、開発コミュニティも活発なため、多くの開発現場で第一の選択肢とされています。

- API:Application Programming Interfaceの略で、ソフトウェアやプログラムの機能を外部から利用するための窓口です。OpenAIなどが提供するAPIを利用することで、自社のアプリケーションに高度な生成AI機能を簡単に組み込めます。

- ファインチューニングと関連技術:ファインチューニングは、既存の学習済みモデルに自社独自のデータを追加学習させる手法です。近年では、モデルの一部だけを効率的に調整するLoRAなどのPEFT(Parameter-Efficient Fine-Tuning)手法や、外部データベースを検索して回答精度を高めるRAG(Retrieval-Augmented Generation)も、コストを抑えつつ性能を高める有力な選択肢となっています。

多くの企業にとって、APIを活用して既存のLLMを自社システムに連携させる方法が、多くの場合、最も現実的で費用対効果の高い開発手法の一つと言えるでしょう。

生成AIの自社開発(フルスクラッチ)が難しい理由

生成AIの活用を考えたとき、「自社で独自のAIをゼロから開発したい」という発想に至るかもしれません。しかし、LLMなどをフルスクラッチで開発することは、GoogleやOpenAIのような巨大テック企業でさえ巨額の投資を要するプロジェクトであり、ほとんどの企業にとっては現実的ではありません。その主な理由は、コスト面と運用面の2つの大きなハードルにあります。

膨大なコスト(データ・計算リソース・専門人材)

フルスクラッチ開発には、主に3種類の莫大なコストが発生します。

- 学習データ費用:モデルの性能は学習データの質と量に大きく依存します。インターネット全体に匹敵するような高品質なデータを収集・整備するには、膨大な費用と時間がかかります。

- 計算リソース費用:フロンティア級の巨大モデルをゼロから独自に学習させる場合、高性能なGPUを数千から数万個搭載したスーパーコンピュータ級の計算基盤が必要です。例えば、MicrosoftとOpenAIは次世代AI開発のため、最大1000億ドル(約15兆円)規模のスーパーコンピュータプロジェクト「Stargate」を計画していると報じられています。インフラの構築・維持だけで多額の費用が想定されるのです。(出典:MicrosoftとOpenAIがAIスパコン「Stargate」を含む15兆円超のデータセンタープロジェクトを計画中との報道)

- 専門人材の人件費:AI開発には、世界的に見ても希少なAI研究者やエンジニアが多数必要です。優秀な人材の獲得競争は激しく、人件費も高騰しています。

これらのコストを総合すると、独自LLMの開発には数百億円以上の投資が必要になるケースも珍しくなく、一般的な企業が負担できるレベルをはるかに超えています。

MicrosoftはOpenAI向けの大規模AIインフラ(スーパーコンピューター)を構築したと公表しています。費用についてはMicrosoftによる公式な金額開示はありませんが、Bloombergなどの報道で“数億ドル(数百億円)規模”と伝えられています。(出典:数百億円超を費やしてMicrosoftがChatGPTの開発元であるOpenAIのためにAI開発用のスパコンを構築:GIGAZINE(2023年3月14日))

継続的なモデル改善と倫理的課題への対応

開発コストだけでなく、運用開始後にも継続的な課題が待ち受けています。AI技術は日進月歩で進化するため、一度開発したモデルもすぐに陳腐化してしまいます。世界のトップ企業と競争し続けるためには、常に最新の研究成果を取り入れ、モデルを改善し続けるための再学習と再投資が不可欠です。

さらに、生成AIには倫理的な課題も伴います。例えば、誤った情報を事実であるかのように生成する「ハルシネーション」や、学習データに含まれる偏見を助長してしまう「バイアス」の問題です。これらのリスクに対応し、公平性や透明性を担保するための専門チームを組織し、継続的にモデルを監視・改善する体制も必要になります。こうした運用負荷も、フルスクラッチ開発のハードルを高くしている一因です。

生成AI開発の主な手法と特徴

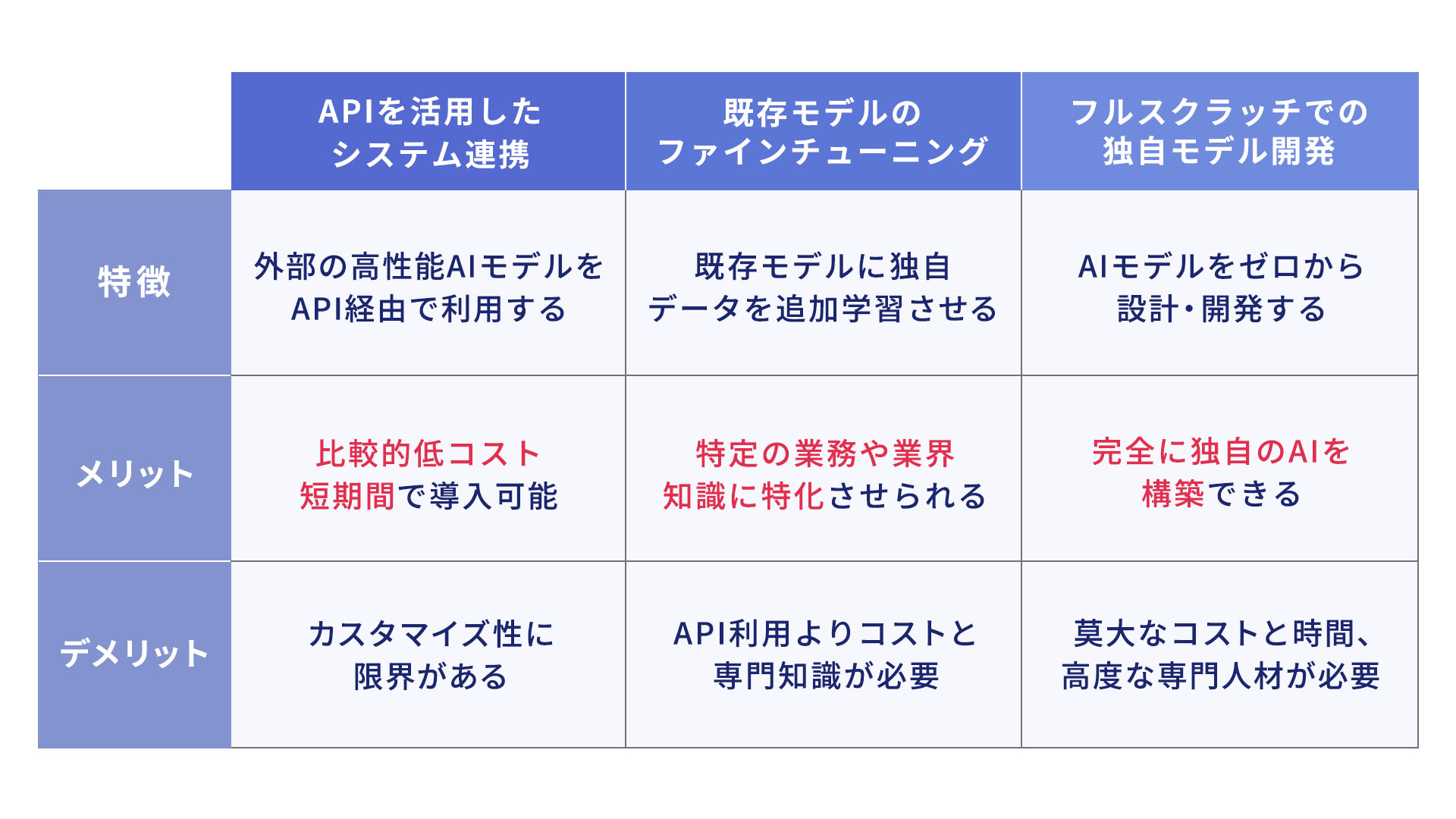

フルスクラッチ開発が現実的でないとすると、企業はどのように生成AIを導入すればよいのでしょうか。現在、主流となっている開発手法は、現実的なコストと期間で実現可能な「API活用」と「ファインチューニング」です。これに「フルスクラッチ」を加えた3つの手法の特徴を理解し、自社の目的や予算に合ったものを選ぶことが重要です。

ほとんどの企業は、まずAPI活用からスモールスタートし、必要に応じてファインチューニングを検討するという進め方が最適でしょう。

APIを活用したシステム連携

API活用は、OpenAIの「GPT-5」やGoogleの「Gemini 2.5 Pro」といった、既に完成された高性能な生成AIモデルの機能を、自社のシステムやアプリケーションに組み込む手法です。自前でAIモデルを開発・保有する必要がなく、多くのケースで、比較的迅速に生成AIを導入できる方法の一つと言えます。(出典:GPT-5 が切り拓く働き方の新時代)

例えば、社内のチャットツールにAPIを連携させて問い合わせ対応を自動化したり、顧客管理システム(CRM)と連携して営業メールの文面を自動生成したりといった活用が可能です。開発コストを抑えつつ、すぐにビジネス効果を検証したい場合に最適な手法です。

既存モデルのファインチューニング

ファインチューニングは、APIで利用できる汎用的なモデルをベースに、自社が保有する専門データやマニュアル、過去のやり取りなどを追加で学習させる手法です。これにより、AIを自社の業務内容や専門用語に特化させ、より精度の高い応答を生成させることが可能になります。

例えば、法律事務所が過去の判例データをファインチューニングすれば、法律相談に特化したAIアシスタントを開発できます。汎用モデルでは対応できない専門的な領域でAIを活用したい場合に有効な手法ですが、追加学習のためのデータ準備や開発に専門知識とコストが必要になります。(出典:生成AI・LLMのファインチューニングとは?仕組みや手法、費用感まで解説)

フルスクラッチでの独自モデル開発

前述の通り、AIモデルそのものをゼロから構築する手法です。特定のドメインで全く新しいアーキテクチャが必要な場合や、国家レベルの安全保障など、外部のAPIを利用できない機密性の高い要件がある場合に選択肢となり得ます。しかし、技術的・資金的に極めて高いハードルが存在します。

難易度が高く、一般的には費用対効果が低いとされるため、機密性や特定用途で選択される場合もありますが、一般的な事業会社がこの手法を選択するケースは極めて稀です。

【手法別】生成AI開発にかかる費用相場

生成AIの開発費用は、選択する手法によって桁違いに変動します。ここで示す費用はあくまで概算であり、利用規模、トークン量、カスタマイズの度合いなど前提条件によって大きく変わる点にご注意ください。API利用なら月額数万円から、ファインチューニングは数百万円から、フルスクラッチは数億円以上が一つの目安となります。

API利用型:月額数千円〜数十万円

API利用型の費用は、主に初期の開発費用と、運用開始後の月額利用料で構成されます。初期費用は、既存システムとの連携部分の開発にかかるもので、要件の複雑さにもよりますが、数十万円から数百万円程度が一般的です。

月額利用料は、APIを提供するプラットフォーム(OpenAIやGoogleなど)に支払う従量課金が中心です。これは、AIに処理させたテキストの量(トークン数)に応じて変動します。利用頻度が低い小規模な導入であれば月額数千円ほどで済むケースもあります。

AXCAMPの受講企業様も、最初は数百円〜数千円程度の低予算からの実装を進めるケースも多いため、参入ハードルは極めて低いといえます。(出典:AX CAMPの受講企業の実績一覧)

ファインチューニング型:数百万円〜数千万円

ファインチューニングを行う場合、上記のAPI利用料に加えて、追加のコストが発生します。

- データ準備コスト:AIに学習させるためのデータを収集、整理、加工(アノテーション)するための費用。

- 追加学習コスト:モデルをファインチューニングする際のコンピュータリソース(GPU)の利用料。

- 開発人件費:ファインチューニングを実行できる専門的なスキルを持つAIエンジニアの人件費。

これらの費用を合計すると、プロジェクトの規模にもよりますが、数百万円から数千万円規模の初期投資が必要となることが一般的です。PoC(概念実証)として小規模に始める場合でも、一定の予算確保が求められます。(出典:生成AI・LLMのファインチューニングとは?仕組みや手法、費用感まで解説)

フルスクラッチ型:数億円以上

フルスクラッチ開発は、前述の通り、研究開発のフェーズから莫大な投資が継続的に必要となります。学習データの収集、計算インフラの構築・維持、そして世界トップクラスの専門家チームの編成など、あらゆる面でコストがかさみます。

プロジェクトの総額は数億円では収まらず、数百億円、場合によっては前述の「Stargate」のように数兆円規模に達することもあります。これは、ごく一部の巨大企業や研究機関のみが実行可能な投資レベルと言えるでしょう。(出典:MicrosoftとOpenAIが最大15兆円をかけてデータセンターとAIスーパーコンピューター「Stargate」を構築する計画)

生成AI開発の進め方【3ステップ】

生成AI開発を成功させるためには、場当たり的に進めるのではなく、計画的なアプローチが不可欠です。基本的には「目的の明確化」「PoCによる検証」「本格展開と改善」という3つのステップで進めることで、リスクを最小限に抑えながら着実に成果へと繋げることができます。

このプロセスは、どの開発手法を選択する場合でも共通する、プロジェクト成功のための王道パターンです。

ステップ1:目的定義とデータアセスメント

開発に着手する前に、最も重要なのが「何のためにAIを導入するのか」という目的を明確にすることです。「どの業務の、どの部分を、どのように効率化したいのか」「AIを使ってどのような新しい価値を生み出したいのか」を具体的に定義します。

目的が明確になったら、次に自社が保有するデータを確認する「データアセスメント」を行います。特にファインチューニングを検討する場合は、学習に利用できるデータの質と量がプロジェクトの成否を左右します。必要なデータが揃っているか、プライバシーや機密情報に関する懸念はないかなどを事前に評価することが重要です。

ステップ2:開発手法の選定とPoC(概念実証)

ステップ1で定義した目的と、利用可能なデータを基に、最適な開発手法(API活用か、ファインチューニングかなど)を選定します。この際、いきなり大規模なシステム開発に入るのではなく、まずはPoC(Proof of Concept:概念実証)から始めることが成功の鍵です。

PoCとは、特定の業務や課題に絞って小規模なプロトタイプを開発し、AI導入の技術的な実現可能性や、期待されるビジネス効果を検証する取り組みです。PoCを通じて、「このやり方で本当に業務が効率化されるのか」「費用対効果は見合うのか」といった点を実際のデータで確認し、本格開発に進むべきかどうかの判断材料とします。

ステップ3:本格開発と運用・改善

PoCで良好な結果が得られたら、いよいよ本格的な開発フェーズに移行します。PoCで得られた知見やユーザーからのフィードバックを基に、より堅牢で使いやすいシステムを構築し、実際の業務への導入(デプロイ)を目指します。

重要なのは、システムを導入して終わりではないということです。実際に従業員が利用する中で出てきた課題や要望を収集し、継続的にシステムを改善していく運用体制を整える必要があります。また、AIモデル自体も日々進化するため、定期的に最新のモデルにアップデートするなど、長期的な視点でのメンテナンス計画も立てておきましょう。

生成AI開発を成功させるためのポイント

生成AI開発のプロジェクトは、技術的な難易度だけでなく、組織的な課題も伴います。開発を成功に導くためには、技術選定や開発プロセスに加えて、リスク管理や社内体制の整備といった組織的な取り組みが不可欠です。特に「スモールスタート」「リスク対策」「社内教育」の3点は、多くの成功企業に共通する重要なポイントです。

スモールスタートでPoCから始める

繰り返しになりますが、最も重要な成功要因はスモールスタートを徹底することです。最初から全社規模の壮大なプロジェクトを立ち上げるのではなく、まずは特定の部署の特定の課題に絞り、PoC(概念実証)から始めましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、AI活用の具体的な効果やメリットが社内に浸透し、経営層や他部署からの理解と協力を得やすくなります。また、PoCで得られた学びは、その後の本格展開における手戻りや失敗のリスクを大幅に低減させてくれます。

技術的・倫理的リスク(セキュリティ・ハルシネーション)への対策

生成AIの利用には、メリットだけでなくリスクも伴います。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが極めて重要です。

- セキュリティリスク:利用するサービスや契約形態によって、入力データの扱いが異なります。法人向けに提供されているOpenAIのAPIなど、多くのサービスでは入力データをモデルの学習に利用しないと明記されていますが、必ず利用するサービスのデータ保護ポリシーを確認することが重要です。社内ガイドラインで入力禁止情報(個人情報、機密情報)を具体的に列挙し、必要に応じてデータを匿名化するなどの技術的対策も検討しましょう。

- ハルシネーション:生成AIは、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。特に正確性が求められる業務で利用する際は、AIの回答を鵜呑みにせず、必ず人間がファクトチェックを行うプロセスを組み込む必要があります。

- 著作権・倫理リスク:AIが生成したコンテンツが、既存の著作物を侵害してしまう可能性や、差別的な内容を含んでしまう可能性もゼロではありません。生成物の利用範囲に関するルールを定め、定期的な監査を行う体制が求められます。

これらのリスクへの対策を怠ると、法的な問題や企業の信用失墜に繋がる恐れがあるため、開発の初期段階から専門家を交えて検討することが推奨されます。

社内での利用ルールと教育体制の整備

AIツールを導入するだけでは、宝の持ち腐れになってしまいます。従業員がAIを安全かつ効果的に活用できるよう、社内向けのガイドラインを策定することが不可欠です。

ガイドラインには、前述のリスク対策(入力してはいけない情報など)に加え、効果的な質問の仕方(プロンプトエンジニアリング)や、AIの回答を業務に活かす際の注意点などを盛り込みます。さらに、全社員を対象としたAIリテラシー研修を実施し、会社全体でAIを使いこなす文化を醸成していくことが、導入効果を最大化する上で重要な取り組みとなります。

【実例紹介】生成AI開発による業務改善の成功事例

生成AIの開発・導入は、すでに多くの企業で具体的な成果を生み出しています。ここでは、AX CAMPの支援を通じて業務改善を実現した企業の事例を3つ紹介します。これらの事例から、自社でAIを活用する際の具体的なイメージを掴んでみてください。

SNS運用業務を1日3時間→1時間に短縮した事例

SNSマーケティング・広告代理事業を展開するC社様は、属人化していたSNS運用業務の非効率性に課題を抱えていました。AX CAMPの支援のもと、非エンジニアのチームが主体となってSNS投稿の完全自動化システムを内製化。結果として、1日3時間かかっていた作業がわずか1時間に短縮(66%削減)され、創出された時間で新たな企画立案に注力できるようになりました。(出典:AX CAMP受講企業の成果事例)

採用2名分の業務負荷をAIで代替した事例

SNS広告やショート動画制作を手掛けるWISDOM合同会社様では、事業拡大に伴う人材採用コストと業務負荷の増大が課題でした。AX CAMPの研修を通じてAI活用スキルを習得し、煩雑な事務作業や情報収集を自動化。これにより、採用を予定していた2名分の業務をAIが代替することに成功しました。これは、想定される採用コストや人件費をAIで代替できたことを意味し、コストを抑えながら生産性を向上させています。(出典:採用予定2名分の業務をAIが代替!WISDOM社、毎日2時間の調整業務を自動化)

全社で月100時間以上の業務を削減した事例

美容健康食品の製造販売を行うエムスタイルジャパン様は、コールセンターでの顧客対応履歴の確認や、手作業での広告レポート作成に多くの時間を費やしていました。AX CAMPでGAS(Google Apps Script)とAIを連携させる手法を学び、これらの定型業務を自動化。その結果、コールセンターの確認業務はほぼゼロになり、複数の部署にまたがる業務の自動化によって全社で月100時間以上もの業務時間削減を達成しました。(出典:【GAS×AI】定型業務を自動化し、月100時間以上の業務削減を実現したエムスタイルジャパン様の事例)

生成AI開発におすすめの企業【2026年最新】

自社に開発リソースやノウハウがない場合、外部の専門企業の支援を受けるのが有効な選択肢です。生成AI開発を支援する企業は、その成り立ちや得意領域によって、いくつかのタイプに分類できます。自社の目的やプロジェクトの規模に応じて、最適なパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。

オーダーメイド開発・コンサルティングに強みを持つ企業

特定の業務課題に対して、最適なAIモデルの選定からシステム開発、運用までをワンストップで支援してくれる企業です。AI技術に特化した専門家集団であることが多く、最新技術への追随が早いのが特徴です。独自の課題に対して最適なソリューションをオーダーメイドで構築したい場合に適しています。

コンサルティングを通じて、AI導入の目的定義や要件定義といった上流工程から伴走してくれるため、初めてAI開発に取り組む企業にとっても心強いパートナーとなります。

AIプラットフォーム・プロダクトを提供する企業

特定の用途(例:チャットボット、議事録作成、マーケティングコンテンツ生成など)に特化したAIツールやプラットフォームをSaaS形式で提供している企業です。自社で開発を行う必要がなく、契約すればすぐにAIの機能を利用開始できる手軽さが最大のメリットです。

解決したい課題が明確で、市場に存在するプロダクトで要件を満たせる場合には、最も迅速かつ低コストな選択肢となります。ただし、機能のカスタマイズ性には限りがあるため、特殊な業務要件には対応できない場合もあります。

大手SIer・総合コンサルティングファーム

大規模な基幹システムとの連携や、全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の一環として生成AIを導入する場合に強みを発揮するのが、大手SIer(システムインテグレーター)や総合コンサルティングファームです。

豊富な開発実績と組織力を持ち、既存の複雑な業務システムとAIを連携させる大規模プロジェクトを遂行する能力に長けています。業界知識も豊富なため、戦略立案から開発、運用までを包括的にサポートできる点が強みですが、その分、開発費用は高額になる傾向があります。

生成AIの開発ならAX CAMPの伴走支援がおすすめ

「生成AIを開発したいが、社内に知見がなく何から手をつければいいかわからない」「外部に丸投げするのではなく、将来のために自社にノウハウを蓄積したい」

このような課題をお持ちの企業にとって、AX CAMPの法人向けAI研修・伴走支援サービスは最適なソリューションです。私たちは、単にAIツールを提供するのではなく、貴社の従業員が自らAIを活用し、業務改善やシステム開発を内製化できる人材へと成長するためのご支援をしています。(出典:事業内容 – 株式会社AX)

AX CAMPの特長は、実務に直結する実践的なカリキュラムにあります。貴社の実際の業務課題をテーマに、専門家がマンツーマンに近い形で伴走し、企画立案からプロトタイプ開発、本格導入までをサポートします。このプロセスを通じて、従業員は生きたスキルを習得し、研修後も自律的にAI活用を推進できる組織文化が醸成されます。

外部のベンダーに開発を依存し続けるモデルから脱却し、自社の力でビジネスを加速させる「AI内製化」の第一歩を、AX CAMPと一緒に踏み出しませんか。まずは無料のオンライン相談で、貴社の課題や実現したいことをお聞かせください。

まとめ:成功する生成AI開発でビジネスを次のステージへ

本記事では、生成AI開発の基本から具体的な手法、費用、成功のポイントまでを解説しました。自社でのAI開発は、もはや一部の巨大テック企業だけのものではありません。適切なアプローチを選べば、あらゆる企業がその恩恵を受けることができます。

最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 生成AI開発は「創造」する能力が特徴で、API活用なら比較的低コスト・短期間で導入可能。

- 開発手法は「API活用」「ファインチューニング」「フルスクラッチ」の3つがあり、自社の目的と予算で選ぶ。

- 開発は「目的定義→PoC→本格開発」の3ステップで進め、スモールスタートが成功の鍵。

- セキュリティやハルシネーションなどのリスク対策と、社内ルール・教育体制の整備が不可欠。

これらのポイントを押さえ、着実にステップを踏むことで、生成AIは業務効率化や新たな価値創造のための強力な武器となります。しかし、社内に専門家がいない中で、これらのプロセスを独力で進めることには困難が伴うかもしれません。

AX CAMPでは、この記事で解説したようなAI開発の各ステップにおいて、専門家がお客様に寄り添い、内製化に向けた伴走支援を提供しています。AIを使いこなせる人材を社内で育成し、継続的にビジネスを成長させる体制を築きたいとお考えでしたら、ぜひ一度、私たちのサービス詳細資料をご覧ください。