「生成AIに命令するだけ」という一方的な活用法に、限界を感じていませんか。

期待した答えが返ってこない、業務の文脈を理解してくれないといった悩みは、多くの企業が直面する課題です。この記事では、生成AIを単なるツールではなく、対話とフィードバックを通じて共に成長する「ビジネスパートナー」として「育てる」という新しいアプローチを解説します。

記事を読めば、業務プロセスを劇的に効率化し、属人化を解消する具体的なステップがわかります。まずは、AI育成の第一歩として役立つ資料をダウンロードしてみませんか。

- なぜ「生成AIを育てる」という発想が大切なのか?

- 生成AIを「育てる」とは?従来のAI活用との根本的な違い

- 生成AIを育てることで得られる3つの大きなメリット

- 目的なくして育成なし!始める前に設定すべき「ゴール」と成功事例

- 「育てる」とは具体的に何をするのか? 3つのレベル別・実践ロードマップ

- 生成AIを育てるための基本ステップ

- 【実践】対話を通じてAIを育てる育成型プロンプト術

- 【応用】自社専用AIに育てるためのデータ活用法

- 【2026年最新】生成AIの育成に役立つツール・プラットフォーム3選

- 生成AIを育てる上で注意すべきリスクと対策

- 「育てるAI」と共に進化する組織の作り方

- 全社展開の時代へ。生成AI人材を社内で育成する実践的ポイント

- スピード感を持って成果を出したいならAX CAMPの伴走型AI研修

- まとめ:生成AIを育てて、唯一無二のビジネスパートナーに

なぜ「生成AIを育てる」という発想が大切なのか?

「生成AIを育てる」という発想は、自社独自の競争優位性を確立するために不可欠です。従来の「命令して終わり」という使い方では、誰もがアクセスできる一般的な情報しか引き出せず、他社との差別化が困難だからです。AIを「育てる」ことで、自社の業務内容や企業文化、過去のノウハウといった独自の文脈を学習させ、唯一無二のアシスタントへと進化させられます。

一回限りの質問で得られる回答は、いわば「初対面のコンサルタント」からの助言のようなものです。的確な部分もありますが、自社の複雑な背景までは理解していません。一方で、「育てる」アプローチは、AIとの継続的な対話を通じて関係性を深め、徐々に「社歴の長いベテラン社員」のような存在にしていくプロセスと言えます。このベテラン社員は、過去のプロジェクトの経緯や、特定の顧客との関係性まで理解した上で、最適な提案をしてくれるでしょう。

このようにAIを育てることで、単なる作業の自動化を超え、ナレッジの継承や新たなアイデアの創出といった高付加価値な業務ができます。結果として、AIは代替不可能なビジネスパートナーとなり、企業の成長を長期的に支える戦略的資産となるのです。次の章では、この「育てる」という概念の具体的な中身を掘り下げていきます。

生成AIを「育てる」とは?従来のAI活用との根本的な違い

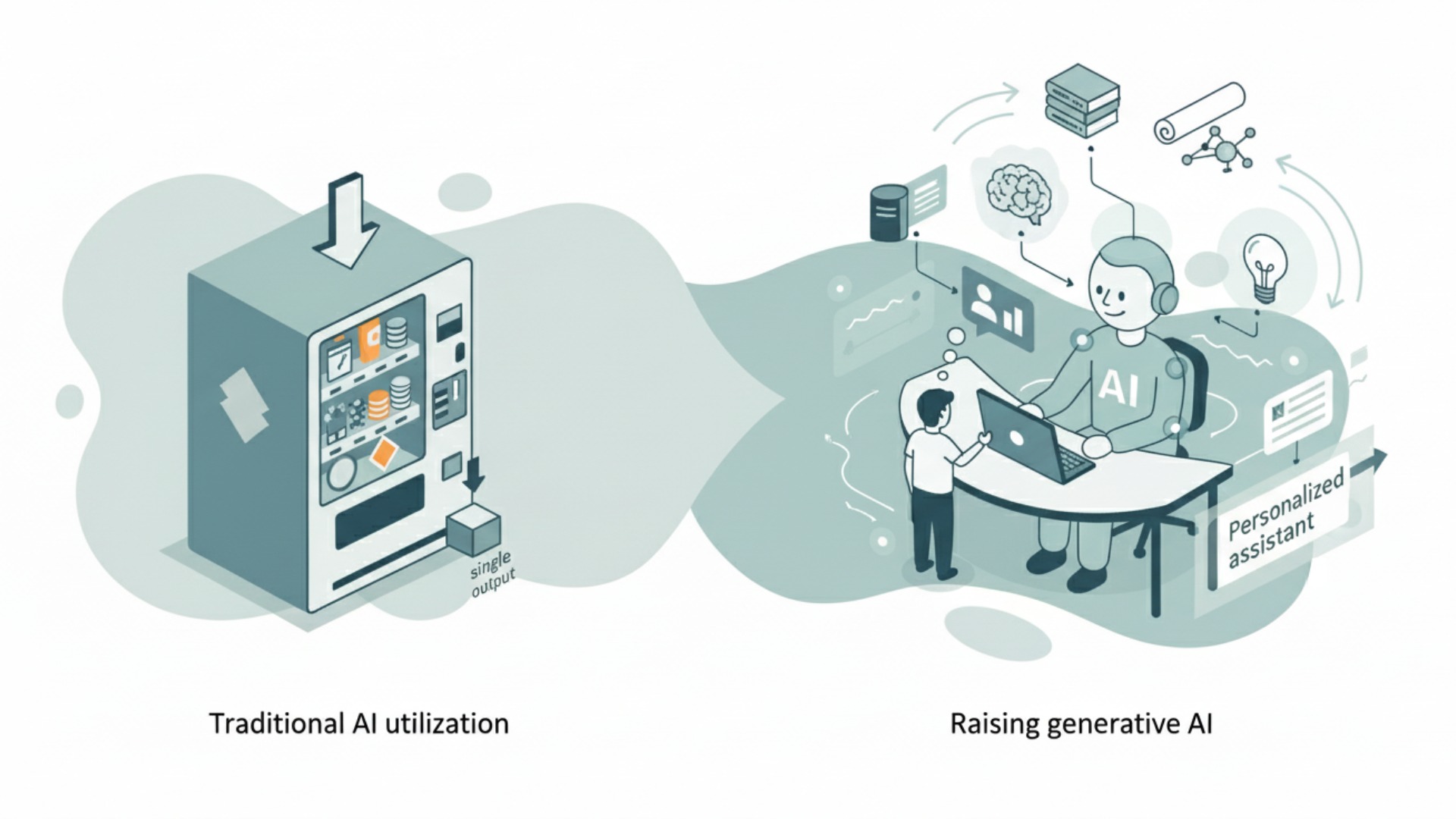

生成AIを「育てる」とは、継続的な対話とフィードバックを通じて、AIに業務の文脈や専門知識を学習させ、パーソナライズされたアシスタントへと進化させるプロセスを指します。従来のAI活用が、自動販売機のように「指示(インプット)に対して単一の結果(アウトプット)を求める」一方向の関係だったのに対し、「育てる」活用法は人間とAIの双方向コミュニケーションを前提とします。

このアプローチの核心は、AIを単なるツールではなく、学習能力を持つ「新人」と捉える点にあります。新入社員に業務を教える際、一度指示を出すだけでなく、進捗を確認し、間違いを指摘し、良い点を褒めて伸ばしていくのと同じです。実際にYahoo!ショッピングでは、生成AIを“部下”として育てるという考え方で、実践的な活用が進められています。(出典:「生成AI脳」になるにはどうしたらいい? 生成AIタックル室に聞くAI活用のヒント)さらに、NTTデータが2027年度までにグローバル全社員約20万人を対象とした生成AI人財育成の拡大を発表するなど、企業全体でAIを「育てる」動きは加速しています。 このような継続的なやり取りが、AIの回答精度と業務適合性を飛躍的に向上させるのです。

対話による文脈共有の重要性

AIを育てる上で、対話による文脈の共有は最も重要な要素です。AIは過去の対話履歴を記憶し、それを踏まえて次の回答を生成するため、一貫したテーマで対話を続けることで、特定の業務に関する理解が深まります。例えば、「A社向けの提案書を作成して」という指示を繰り返すうちに、AIはA社の事業内容、過去の取引履歴、好まれるトーン&マナーなどを学習し、より精度の高い提案書を初回から作成できるようになります。

これは、同じプロジェクトメンバーと何度も会議を重ねることで、「阿吽の呼吸」が生まれるプロセスに似ています。毎回ゼロから状況を説明する必要がなくなり、本質的な議論に集中できるのと同様に、AIとの対話においても文脈共有が進むことで、より高度で複雑な要求に応えられるようになります。

パーソナライズされたアシスタントへの進化

継続的な対話と文脈共有の先に待っているのが、完全にパーソナライズされたアシスタントへの進化です。育てられたAIは、単に一般的な知識を応答するだけでなく、「自社の〇〇というフォーマットで」「△△部長の承認が得られやすい表現で」といった、組織固有の暗黙知まで反映したアウトプットを生成します。

最終的には、マーケティング担当者にとっては優秀なコピーライターとして、開発者にとっては経験豊富なペアプログラマーとして、経営者にとっては信頼できる壁打ち相手として、それぞれの役割に応じた専門的なアシスタントが生まれます。このように、一人ひとりの業務に最適化されたAIパートナーを持つことが、「育てる」というアプローチの最終目標です。

生成AIを育てることで得られる3つの大きなメリット

生成AIを育てるアプローチは、単なる効率化に留まらない、企業の競争力を根本から高める3つのメリットをもたらします。具体的には、「業務プロセスの劇的な効率化」「属人化の解消とナレッジ共有」「新たなアイデア創出とイノベーション促進」が挙げられます。これらは、AIを自社の「デジタル社員」として育成することで初めて得られる効果です。

業務プロセスの劇的な効率化

育てられたAIは、定型的なタスクの自動化だけでなく、文脈理解が求められる複雑な業務プロセス全体を効率化します。例えば、最初はメールの文章作成といった単一のタスクしかできなくても、育てる過程で製品知識や顧客情報、過去の対応履歴を学習させることで、「先月のA社からの問い合わせ内容を踏まえた上で、新製品Bの提案メールを作成し、CRMに活動記録を登録する」といった一連のフローを自動化できるようになります。

これにより、担当者は個別の作業から解放され、より戦略的な判断や顧客との関係構築といった人間にしかできない業務に集中できます。単なる「時短」ではなく、業務の質そのものを向上させる効果が期待できるのです。

属人化の解消とナレッジ共有

ベテラン社員の頭の中にある暗黙知やノウハウをAIに学習させることで、深刻な属人化問題を解消できます。特定の担当者しか知らない業務手順や顧客対応のコツなどを、日々の業務を通じてAIにインプットしていくことで、AIが組織の「中央知識データベース」としての役割を果たします。

新入社員や他部署のメンバーが不明点に直面した際、担当者を探し回る必要はありません。AIに質問すれば、いつでも標準化された正しい手順や背景知識を引き出せます。これにより、組織全体の業務品質が安定し、急な退職や異動に伴うリスクを大幅に低減させることが可能です。

新たなアイデア創出とイノベーション促進

組織内の様々な情報を学習したAIは、人間では気づかないようなデータの関連性を見つけ出し、新しいアイデアの創出を促進します。例えば、営業部門の日報、開発部門の議事録、カスタマーサポートの問い合わせ履歴を横断的に学習させることで、「顧客からの〇〇という要望は、現在開発中の△△機能で解決できる可能性があり、新しいマーケティングの切り口になるかもしれない」といったインサイトを提示してくれることがあります。

AIが異なる部門間の知識の「架け橋」となることで、組織のサイロ化を防ぎ、部門の垣根を越えたイノベーションが生まれやすい環境を醸成します。AIは作業をこなすだけでなく、企業の未来を創造するパートナーにもなり得るのです。

目的なくして育成なし!始める前に設定すべき「ゴール」と成功事例

生成AIを育てるメリットを最大限に引き出すには、技術的な話の前に、まず明確な「ゴール」を設定することが不可欠です。「何となく業務が楽になりそう」といった曖昧な動機で始めてしまうと、PoC(概念実証)止まりで終わってしまうケースが後を絶ちません。まさに、目的なくして生成AIの育成は成功しないのです。

成功している企業は、必ず「どの業務の、何を、どう改善したいか」という具体的なゴールからスタートしています。自社の課題に合わせ、以下のような成功事例を参考にゴールを設定してみましょう。

- 問い合わせ対応の効率化:「顧客からの定型的な問い合わせに対する一次回答の作成時間を、平均5分から30秒に短縮する」

- 営業資料作成の迅速化:「過去の受注案件データと製品情報を学習させ、顧客ごとにパーソナライズされた提案書のドラフトを10分で作成する」

- 新人教育の標準化:「社内規定や過去のQ&Aを学習したAIアシスタントを導入し、OJT担当者への質問を40%削減する」

このように具体的なゴールを定めることで、AIに何を学習させるべきか、どのような機能が必要かという育成方針が明確になります。さあ、あなたの会社では、生成AIを育ててどのような目的を達成したいですか?

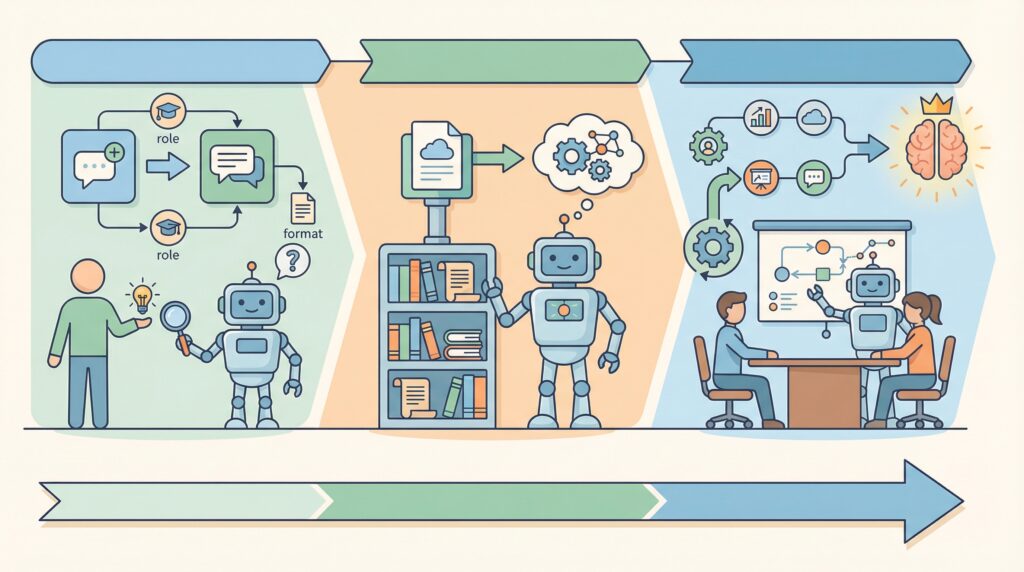

「育てる」とは具体的に何をするのか? 3つのレベル別・実践ロードマップ

では、生成AIを「育てる」とは、具体的に何をするのでしょうか。それは闇雲にデータを与えることではありません。ここでは、誰でも実践可能な3つのレベルに分けた、育成の実践ロードマップをご紹介します。このステップを踏むことで、AIは徐々に賢く、頼れるパートナーへと成長していきます。

レベル1:指示の具体化(プロンプトエンジニアリング)

まずはAIへの「指示の出し方」を工夫する段階です。「あなたは経験豊富なコンサルタントです」といった役割を与えたり、参考情報や出力形式を細かく指定したりするだけで、回答の精度は格段に向上します。これは特別なツールがなくても、今日から始められる第一歩です。

レベル2:専門知識の付与(RAGなど)

次に、自社独自の情報をAIに学習させる段階です。社内マニュアルや過去の議事録、製品カタログといったドキュメント(PDFやテキストファイルなど)を読み込ませることで、AIは業界特有の専門用語や社内ルールを理解し、より文脈に沿った回答を生成できるようになります。

レベル3:業務プロセスへの統合(API連携)

最終段階として、AIを他のシステムと連携させ、実際の業務フローに組み込みます。例えば、CRMやSFAとAPI連携させることで、顧客データに基づいた提案メールを自動作成し、その活動記録まで自動で登録するといった、一連の業務を任せられるようになります。

このように段階的にAIを育てることで、単なる道具から、自社の業務を深く理解した「デジタル社員」へと進化させることができるのです。

生成AIを育てるための基本ステップ

生成AIを効果的に育てるためには、場当たり的な指示を繰り返すのではなく、計画的な3つのステップを踏むことが重要です。具体的には、「目的の明確化と役割定義」「継続的な対話と情報提供」「フィードバックによる軌道修正」というサイクルを回すことで、AIは着実に成長し、期待する能力を発揮するようになります。

ステップ1:目的の明確化と役割定義

最初に「誰の、どの業務を、どのように助けるAIなのか」という目的を明確に定義します。目的が曖昧なままでは、AIに与える情報や指示に一貫性がなくなり、効果的な育成ができません。「マーケティング部の新人アシスタント」「法務部の契約書チェッカー」のように、具体的なペルソナと役割を設定することが有効です。

役割を定義することで、AIに学習させるべき情報の種類や、求めるアウトプットのスタイルが明確になります。例えば「新人アシスタント」であれば、親しみやすい言葉遣いを教え、社内用語集や過去の企画書を学習データとして与える、といった具体的な育成方針が決まります。

ステップ2:継続的な対話と情報提供

役割を定義したら、その役割に必要な知識やデータを継続的に提供し、対話を重ねます。これは、AIに業務の「お手本」を見せ続けるプロセスです。具体的には、質の高い社内文書やマニュアルを読み込ませたり、優れた過去の成果物(企画書、レポートなど)を例として提示したりします。

重要なのは、一度に大量の情報を与えて終わるのではなく、日々の業務の中で少しずつ対話を積み重ねることです。特定のプロジェクトに関するチャットスレッドを継続して使用するなど、文脈が途切れないように工夫することで、AIは関連知識を効率的に蓄積していきます。

ステップ3:フィードバックによる軌道修正

AIからのアウトプットに対して、具体的で的確なフィードバックを与えることが、育成において最も重要なステップです。期待通りの回答であれば「その通り、完璧です」と肯定し、不十分な点があれば「その解釈は少し違う。〇〇という観点が抜けているので修正して」と具体的に指摘します。

このフィードバックの繰り返しにより、AIは組織が求める品質基準や思考のパターンを学習し、徐々に指示がなくても精度の高いアウトプットを出せるようになります。手間はかかりますが、この軌道修正こそが、汎用AIを自社専用の優秀なパートナーへと変える鍵なのです。

【実践】対話を通じてAIを育てる育成型プロンプト術

AIを効果的に育てるには、単に質問を投げかけるだけでなく、対話を通じてAIの思考を導き、成長を促す「育成型プロンプト」が不可欠です。これは、AIを特定の役割に没入させ、手本を示し、対話を重ねることで、AIの能力を最大限に引き出す技術です。一方的な命令ではなく、二人三脚で成果物を創り上げるイメージを持つと良いでしょう。

育成型プロンプトの基本は、「役割設定」「手本(数例)提示」「対話の継続」の3要素です。まずAIに「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」といった役割を与え、思考の前提を定義します。次に、「以下のような優れたキャッチコピーを参考にしてください」と手本をいくつか示すことで、アウトプットの質と方向性を具体的にガイドします。そして、一度で完璧な答えを求めず、対話を繰り返して少しずつ精度を高めていくことが重要です。

例えば、以下のような対話が育成型プロンプトの実践例です。

- あなた(ユーザー): 「あなたは、BtoB企業向けの辣腕Webライターです。これから、AI研修サービスのLPのキャッチコピーを考えてもらいます。ターゲットはDX推進に悩む中小企業の経営者です。まずは、力強いキャッチコピー案を3つ出してください。」

- AI: (3つのキャッチコピー案を提示)

- あなた(ユーザー): 「ありがとう。1番目の案が最も力強いですね。しかし、少し抽象的なので、『2週間』という具体的な期間を入れて、よりインパクトのある表現に修正してください。」

- AI: (修正案を提示)

このように、具体的なフィードバックを伴う対話を繰り返すことで、AIはあなたの意図を深く理解し、より質の高いアウトプットを生成できるようになります。これはまさに、部下や後輩を指導するプロセスと同じであり、AIを「育てる」という感覚に最も近い実践方法です。

【応用】自社専用AIに育てるためのデータ活用法

対話による育成をさらに進め、生成AIを真の「自社専用ツール」へと進化させる応用技術が、RAGとファインチューニングです。(出典:RAGとLLMの違いとは?メリット・デメリットや併用する活用事例まで紹介)これらの技術は、AIに社内文書や独自データといった「教科書」を与え、特定の業務に特化させるための手法であり、自律的にタスクをこなす「AIエージェント」を構築する上でも中核となります。これにより、インターネット上の一般情報だけでは対応できない、専門的でクローズドな問いにも答えられるようになります。

RAG(検索拡張生成)による最新・独自情報の付与

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、日本語で「検索拡張生成」と訳され、生成AIが回答を生成する前に、指定されたデータベースから関連情報を検索し、その内容を根拠として回答を作成させる技術です。(出典:RAGとは?生成AIの精度を高める「検索拡張生成」の基本と導入のポイント)この手法の最大のメリットは、AIモデル自体を変更することなく、最新の社内情報や専門知識をAIの回答に反映させられる点です。

具体的には、社内文書をベクトルデータに変換してデータベースに格納し、質問に応じて関連性の高い情報を検索・抽出し、プロンプトに組み込んでAIに渡します。これにより、AIが不正確な情報を生成する「ハルシネーション」のリスクを大幅に低減できます。ただし、RAGはハルシネーションを低減しますが、完全に排除するものではないため、最終的な事実確認は人間が行う必要があります。

ファインチューニングによる特定業務への特化

ファインチューニングは、既存のAIモデルに対し、自社で用意した大量の追加学習データセットを使って再トレーニングを行い、モデル自体を特定の目的に特化させる手法です。RAGが外部知識を「参照」するのに対し、ファインチューニングはAIに知識を「記憶」させ、その思考様式や文体を根本から変えるイメージです。

例えば、過去数千件のカスタマーサポートの応対履歴を学習させることで、「自社製品に関する問い合わせに、独自の丁寧な言葉遣いで回答する」といった特化型AIを構築できます。この方法は、RAGよりも導入の技術的ハードルやコストが高い一方で、特定のタスクにおいては非常に高い精度と専門性を実現できるというメリットがあります。実施する際は、個人情報の除去など、データクレンジングを徹底することが極めて重要です。

【2026年最新】生成AIの育成に役立つツール・プラットフォーム3選

生成AIを自社専用に育てるプロセスは、適切なツールを選ぶことで大幅に効率化できます。特に、専門的なプログラミング知識がなくても、独自のAIアシスタントを構築・カスタマイズできるプラットフォームが注目されています。ここでは、代表的な3つのツールを紹介します。これらのツールは、社内データの連携や対話フローの設計を容易にし、AI育成を現実的なものにします。

1. Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studioは、Microsoft 365やTeamsといった日常業務で使うツールとシームレスに連携できるローコード開発プラットフォームです。最大の特徴は、プログラミングの専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作で、社内データに基づいた独自のAIアシスタント(Copilot)を構築できる点です。

例えば、SharePoint上の社内規定やOneDriveにあるマニュアルをデータソースとして指定するだけで、それらの情報に基づいた回答を生成するFAQチャットボットを簡単に作成できます。普段からMicrosoft製品を利用している企業にとっては、導入のハードルが低く、最もスムーズにAI育成を始められる選択肢の一つと言えるでしょう。

2. Google Vertex AI Agent Builder

Google Vertex AI Agent Builderは、Googleの強力な検索技術と生成AIモデルを基盤とした、エンタープライズ向けのAIエージェント構築プラットフォームです。専門的な開発者でなくても、社内文書やウェブサイト、データベースといった多様なデータソースを接続し、高度な検索機能や対話機能を備えたAIアプリケーションを迅速に開発できます。

特に、社内に散在する膨大な情報から必要な知識を的確に探し出し、要約して提示するようなナレッジ検索システムの構築に強みを持っています。Google Cloudの他のサービスとの連携もスムーズで、拡張性が高く、本格的なAI活用を目指す企業にとって有力な選択肢となります。

3. Notion AI

Notion AIは、多くの企業でナレッジベースとして利用されている「Notion」に組み込まれたAI機能です。最大の利点は、普段からNotionに蓄積している議事録やプロジェクト管理情報、社内Wikiといった既存のデータを、そのままAIの知識源として活用できる点にあります。

「このページの要点をまとめて」「このデータベースから関連プロジェクトをリストアップして」といった指示を出すだけで、Notion内の文脈を理解した回答が返ってきます。

生成AIを育てる上で注意すべきリスクと対策

生成AIを育てるプロセスは大きなメリットをもたらす一方で、情報セキュリティや回答の信頼性といったリスクも伴います。これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じながら進めることが、安全で効果的なAI活用を実現する鍵となります。特に注意すべきは、「機密情報の漏洩」「ハルシネーション(誤情報)の鵜呑み」「著作権の侵害」の3点です。

まず、機密情報の漏洩リスクです。社外のパブリックな生成AIサービスに、顧客情報や非公開の財務情報などを入力してしまうと、そのデータがAIの学習に利用され、意図せず外部に漏洩する可能性があります。対策として、個人情報や機密情報を入力しないという基本ルールの徹底はもちろん、サービス提供者との間でデータ取り扱いに関する契約を締結することが重要です。

次に、AIが事実に基づかないもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」のリスクです。AIの回答を鵜呑みにすると、誤った情報に基づいて業務を進めてしまい、大きな損害に繋がる恐れがあります。これを防ぐためには、AIの回答は必ず人間がファクトチェックを行うというプロセスを徹底すること、そして前述のRAGのように、回答の根拠を社内データに限定する技術の活用が有効です。

最後に、著作権侵害のリスクです。AIが生成した文章や画像が、インターネット上の既存のコンテンツと酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。(出典:JBCCグループ 生成AI活用事例「全社員が当たり前にAIを活用する組織文化の醸成へのチャレンジ」)対策として、生成物を公開する前には、専用ツールでのコピペチェックや、人間の目での確認を必ず行い、疑わしい場合は利用を避けるといった運用ルールを定めることが不可欠です。

「育てるAI」と共に進化する組織の作り方

「育てるAI」を最大限に活用し、組織全体の力とするためには、ツール導入だけでなく、AIとの協働を前提とした組織文化や制度を構築することが不可欠です。例えばNTTデータでは、2027年度までにグローバル全社員約20万人を対象とした大規模な生成AI人財育成の展開を発表するなど、全社的なスキルアップと文化醸成の動きが加速しています。(出典:実践的な生成AI人財育成を2027年度までにグローバル全社員へ拡大)AIを一部の専門家だけのものにせず、全社員が当たり前に使いこなし、共に成長していくための仕組み作りの鍵は、「失敗を許容する文化の醸成」「成功事例の共有」「明確なガイドラインの策定」の3つです。(出典:JBCCグループ 生成AI活用事例「全社員が当たり前にAIを活用する組織文化の醸成へのチャレンジ」)

まず、AIの育成には試行錯誤がつきものです。最初から完璧な結果を求めず、社員が自由にAIを試し、失敗から学べる心理的安全性の高い環境を作ることが重要です。うまくいかないプロンプトや期待外れのアウトプットも、AIを育てる上での貴重なデータとなります。経営層がこの点を理解し、短期的な成果だけでなく、長期的なAI育成のプロセスそのものを評価する姿勢を示すことが、現場の積極的な挑戦を促します。

さらに、AI活用で成果が出た小さな成功事例を、積極的に社内で共有する仕組みも効果的です。例えば、「〇〇さんがAIを使って、定例報告書の作成時間を半分にした」といった具体的なユースケースが共有されることで、他の社員は活用のイメージを持ちやすくなり、「自分も試してみよう」という意欲が湧きます。社内報やチャットツールでの定期的な発信、勉強会の開催などを通じて、成功の輪を広げていきましょう。

そして、自由な活用を支える土台として、AI利用に関する明確なガイドラインを策定し、全社で共有することが必須です。入力してはいけない機密情報の種類、外部公開時のチェック体制、著作権に関する注意点などを具体的に定めることで、社員は安心してAIを利用できます。ルールで縛るのではなく、リスクから守り、より創造的な活用を後押しするためのガイドラインと位置づけることが大切です。

全社展開の時代へ。生成AI人材を社内で育成する実践的ポイント

2025年現在、AI人材育成の動きはますます加速しています。単なる利用者向け研修だけでなく、管理職向けの「AIマネージャー育成研修」や、専門家を育てる「AIエージェント開発者養成講座」など、目的や階層に応じた多様なプログラムが登場しています。(出典:〖新サービス公開〗現場で“AIを使える”人材を育てる「AIマネージャー育成研修」, 自社のAIエージェント開発者を育てる!「最新情報セミナー」と「開発者養成講座」)「育てるAI」を組織に根付かせるには、こうした潮流を捉え、既存の社員がAIスキルを習得し、自社の業務を深く理解した上で活用を推進できる体制を築くことが不可欠です。育成のポイントは、「単なるツール研修で終わらせない」「職種別の目標設定」「継続的な学習機会の提供」の3点に集約されます。

第一に、「ChatGPTの使い方」といった単一のツール操作を教えるだけでは不十分です。重要なのは、自社の課題を特定し、「どの業務に、どのようにAIを適用すれば効果が出るか」を考え出す企画力や問題解決能力です。研修では、ツールの機能説明に留まらず、自社の実際の業務データを使い、課題解決のプロセスを体験させる演習を取り入れることが効果的です。

第二に、全社員に画一的な研修を行うのではなく、職種や階層ごとに具体的なスキル習得目標を設定することが求められます。例えば、現場担当者であれば「Geminiなど最新AIを活用し、定型業務の時間を30%削減する」、管理職であれば「AIを活用して組織の生産性を高めるためのマネジメント手法を習得し、新たな業務プロセスを設計する」といった目標が考えられます。(出典:生成AIで業務効率を劇的改善!即戦力人材を育てる実践型スキルアップセミナー)目標が明確になることで、学習意欲が高まり、研修で学んだ知識が実務に直結しやすくなります。

最後に、AI技術は日進月歩で進化するため、一度研修を行って終わりにするのではなく、継続的に学び続けられる環境を提供することが不可欠です。最新の活用事例を共有する社内コミュニティの運営や、より高度な技術を学ぶためのフォローアップ研修、資格取得支援制度などを整備することで、社員のスキルとモチベーションを維持し、組織全体のAI活用レベルを継続的に向上させることができます。

スピード感を持って成果を出したいならAX CAMPの伴走型AI研修

ここまで「生成AIを育てる」ための考え方やステップ、注意点を解説してきましたが、「理論はわかったが、具体的に何から手をつければ良いのか」「自社だけで実践できるか不安だ」と感じる方も多いのではないでしょうか。生成AIのポテンシャルを最大限に引き出し、最短で業務成果に繋げるためには、専門家の支援を受けながら実践的に学ぶことが最も確実な方法です。

私たちAX CAMPが提供する法人向けの伴走型AI研修は、まさに「育てるAI」を自社で実現するために設計されています。単なるツールの使い方を学ぶ座学ではありません。貴社の実際の業務課題をヒアリングし、それに合わせてカスタマイズしたカリキュラムを作成。ご要望に応じ、AIを活用して課題を解決するプロセスを、専門家の伴走のもとで実体験していただきます。

例えば、この記事で紹介したRAG(検索拡張生成)の仕組みを使って、自社のマニュアルを読み込ませたFAQボットを構築したり、成果の出ている提案書をAIに学習させて営業資料の作成を自動化したりといった、具体的ですぐに業務に役立つスキルを習得できます。研修後には、自社の業務を理解した「育ったAI」と、それを使いこなせる「育った人材」の両方が手に入ります。

自社の状況に合わせたAIの育て方や、研修でどのような成果が期待できるかなど、より詳しく知りたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。貴社の課題解決に向けた最適なAI活用プランをご提案します。

まとめ:生成AIを育てて、唯一無二のビジネスパートナーに

本記事では、生成AIを単なるツールとして「使う」のではなく、対話とフィードバックを通じて「育てる」という新しい活用法について解説しました。このアプローチは、企業の生産性を飛躍的に高めるだけでなく、組織の知識継承やイノベーション創出にも繋がる、極めて戦略的な取り組みです。本記事の内容は2025年12月1日時点のものです。

この記事の重要なポイントを以下にまとめます。

- 「育てる」とは:継続的な対話とフィードバックにより、AIに自社の文脈を学習させ、パーソナライズされたアシスタントに進化させること。

- 主なメリット:業務プロセスの劇的な効率化、属人化の解消とナレッジ共有、新たなアイデアの創出。

- 基本ステップ:「目的の明確化」「継続的な対話」「フィードバック」のサイクルを回すことが重要。

- 応用技術:RAGやファインチューニングで社内データを活用し、自社専用AIへと高度化できる。

- 成功の鍵:ツール導入だけでなく、AIと共に進化する組織文化の醸成と、実践的な人材育成が不可欠。

生成AIを育てる取り組みは、一朝一夕に完成するものではありません。しかし、そのプロセスを通じて得られるのは、他社には真似できない競争優位性そのものです。もし、自社だけでAIを育て、成果を出していくことに難しさを感じる場合は、専門家の知見を活用することが成功への近道です。

AX CAMPの伴走型AI研修では、この記事で紹介したようなAIの育成方法を、貴社の実務課題に即して実践的に学ぶことができます。専門的な支援のもと、実践的な研修を通じて業務時間を大幅に削減するといった具体的な成果を目指すことも可能です。ご興味のある方は、まずは無料の資料請求や個別相談会で、どのような可能性があるかをご確認ください。